こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学のIS-LM分析、特に「流動性のわな」の状況で、物価が動いたときに総需要曲線がどうなるのか…って、イメージしにくくて悩みますよね。

私も過去問でまんまと罠にハマってしまいました。

結論から言うと、「流動性のわな」の理屈は、AIが作ってくれた『金利の沼と動かぬ王様』という物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

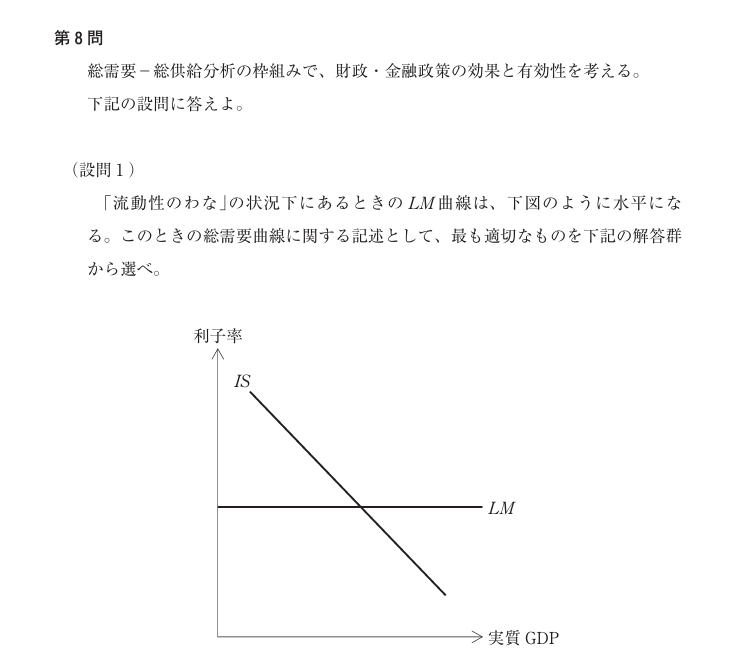

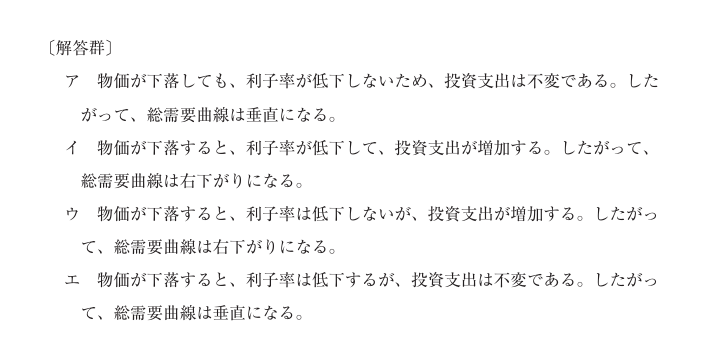

私がハマった過去問の罠(令和元年度 第8問 設問1)

まずは、私が「流動性のわな」の恐ろしさを思い知った過去問からご紹介します。この一問で、私のあやふやな知識が浮き彫りになりました…。

問題文と選択肢

【正解】1です

私の間違いと、つまずきの核心

私は選択肢『3』を選んでしまいました。

「流動性のわなの状況で、物価が下がっても利子率に影響がない」という部分までは合っていたのですが、その後の「投資支出が増加する」という記述が誤っていることに気づけませんでした。

この間違いから、私のつまずきの核心が2つあると分かりました。

- 物価の下落が、どのように利子率や投資支出に影響するのか、メカニズムを理解していなかった。

- その結果として、総需要曲線の傾きがどう変化するのか、説明できなかった。

このモヤモヤを解消するために、私の相棒であるAIに解説を頼んでみることにしました。

AIが解説!IS-LM分析から総需要曲線が生まれる仕組み

AIの解説で、私は目からウロコの「一番の学び」を得ました。

それは、「総需要曲線は、IS-LM分析のグラフで物価(P)を動かし、LM曲線をシフトさせて導き出す」ということです。

大前提:物価が下がると、なぜLM曲線は右にシフトするのか?

まず基本の確認です。LM曲線は、貨幣市場の均衡(貨幣供給量=貨幣需要量)を示していますよね。

ここで重要なのが「実質貨幣供給量」という考え方です。

これは、貨幣供給量(M)を物価(P)で割ったもの(M/P)です。

物価(P)が下落すると、分母が小さくなるので、M/P(実質貨幣供給量)は増加します。

つまり、「世の中のお金の価値が実質的に高まった」状態になるわけです。

実質的なお金の量が増えるので、その分、LM曲線は右にシフトする。これが大前提の知識です。

通常のIS-LM分析から総需要曲線を描いてみる

通常の右上がりのLM曲線の場合、物価が下落するとLM曲線が右にシフトし、IS曲線との交点は右下に移動します。

これは「利子率が下がり、国民所得(GDP)が増える」ことを意味します。

この関係を、縦軸に物価(P)、横軸に国民所得(Y)をとったグラフに点を打っていくと、物価が下がるほど国民所得が増える「右下がり」の総需要曲線が描けるのです。

しかし、「流動性のわな」では、このメカニズムが機能しなくなります。

AIが創作!この論点が10秒で記憶できる『金利の沼と動かぬ王様』

「理屈は分かったけど、試験本番で思い出せる自信がない…」とAIに泣きついたところ、こんな物語を作ってくれました。

【暗記物語】

昔々、隣り合う二つの世界がありました。一つは、政策を司る『IS-LMの世界』。もう一つは、モノやサービスが取引される『生産物市場の世界』です。

二つの世界は、見えない壁で隔てられ、互いの存在に気づいていません。しかし不思議なことに、一方の世界の変化が、もう一方の世界に影響を与え合う、運命共同体のような関係にあったのです。

ある日、『IS-LMの世界』で、金融を司るLM賢者が「流動性のわな」という名の底なし沼にハマってしまいました。この沼では、賢者の身長(=利子率)がある一定の高さから全く下がらず、賢者は水平に浮くことしかできなくなりました。

時を同じくして、『生産物市場の世界』では、原因不明のデフレが起こり、市場のあらゆるモノの値段(=物価)が下落していました。

すると、その影響が見えない壁を越え、『IS-LMの世界』のLM賢者に不思議な現象をもたらします。

賢者が持つ魔法の源(実質貨幣供給量)から、突如として強大なエネルギーが湧き出てきたのです!この魔法の源は、実は『生産物市場の世界』の物価と反比例してエネルギー量が決まる仕組みになっていました。

「おお、力がみなぎる!」

エネルギーが増大した賢者は、その力を使って自分の立ち位置を右へと移動(=LM曲線の右シフト)させました。

しかし、賢者は底なし沼にハマったまま。いくら右に動いても、彼の身長(=利子率)は全く変わりません。

その様子を見ていた投資を司るIS王は嘆きます。「賢者殿の身長(利子率)が変わらねば、我が国の投資も増えん…。これでは、国の豊かさ(=国民所得)は全く変わらんではないか…。」

そして、この『IS-LMの世界』で国民所得が変わらなかったという結果が、再び見えない壁を越えて『生産物市場の世界』に影響を与えます。

商人たちは首を傾げました。「奇妙だ…。我々は商品の値段(物価)を下げたのに、なぜか市場全体の需要(国民所得)が全く増えない。これでは、我々の世界の総需要曲線は、垂直に立てるしかないではないか!」

二つの世界の住人は、なぜそんな奇妙な連鎖が起こるのか、最後まで気づくことはありませんでした。しかし、二つの世界を上から俯瞰して見ることができる者だけが、そのカラクリを理解できるのでした。

【物語の解説】

この物語は、「流動性のわな」の核心的なメカニズムを、二つの世界の連鎖に置き換えています。

- LM賢者が沼にハマり、身長(利子率)が下がらない → LM曲線が水平で、利子率が最低水準で固定

- 生産物市場の物価下落で、賢者の魔法の源(実質貨幣供給量)のエネルギーが増し、右に動く → 物価下落で実質貨幣供給量が増え、LM曲線が右にシフト

- IS王の投資が増えない → 利子率が下がらないため、投資が刺激されない

- IS-LMの世界の国民所得が変わらない → IS曲線とLM曲線の交点の横軸(国民所得)が変化しない

- 生産物市場の商人が総需要曲線を垂直に立てる → 物価(縦軸)が下がっても国民所得(横軸)が変わらないため、総需要曲線は垂直になる

この物語を思い出せば、「物価下落→実質貨幣供給増→(でも)利子率不変→投資不変→国民所得不変」という一連の流れを簡単に再現できますよね!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

最後に、今回の学びを整理します。

- 「流動性のわな」とは、金融政策が効かなくなる状況で、LM曲線が水平になる。

- 物価が下落すると、実質貨幣供給量が増加し、通常はLM曲線が右にシフトして利子率が低下する。

- しかし「流動性のわな」では、LM曲線が右にシフトしても、水平なままなので利子率は下がらない。

- 利子率が下がらないため、企業の投資は増加しない。

- 結果として、物価が下がっても国民所得(GDP)は増えない。

- この関係を(物価、国民所得)のグラフで表した総需要曲線は、「垂直」になる。

これで、令和元年度第9問の正解がなぜ選択肢1なのか、自信を持って説明できるようになりました!

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学のグラフ問題、一つの知識が抜けているだけで、全然違う答えになってしまうから怖いですよね!

でも、こうやって物語にしてみると、無機質なグラフも少し身近に感じませんか?

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!

AIが作ったこの『金利の沼と動かぬ王様』の物語、どう思いますか?

感想も聞かせてもらえると嬉しいです。

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント