こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の経済学・経済政策で出てくる「マンデル=フレミング・モデル」、特に変動相場制の論点って複雑で悩みますよね。

私もこの論点が苦手で、過去問で見事に同じ罠にハマりました。

「金融緩和で通貨高…?財政拡大でGDP増…?」

と頭の中がごちゃごちゃになってしまったんです。

もし、あなたも同じような点で悩んでいるなら、この記事はきっと役に立ちます。

この記事を読めば、私のリアルな失敗談を通じて、なぜ間違えてしまうのか、そしてもう二度と間違えないための「段階的」な覚え方が分かりますよ。

悪夢の過去問:令和3年度 第10問との格闘

まずは、私が頭を抱えたこの問題を見てください。

【出典】令和3年度 第10問

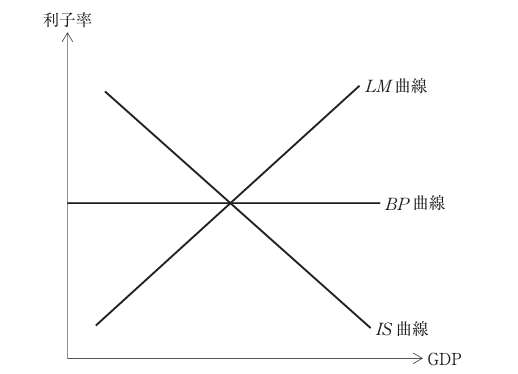

【問題】

完全資本移動の場合のマンデル=フレミング・モデルについて考える。下図において、IS曲線は生産物市場の均衡、LM曲線は貨幣市場の均衡、BP曲線は国際収支の均衡を表す。この経済は小国であるとする。変動相場制のケースでの経済政策に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。a 金融緩和政策は、資本が海外から自国に流入することにより、自国通貨高を生じさせる。

b 財政拡大政策は、資本が海外から自国に流入することにより、自国通貨高を生じさせる。

c 金融緩和政策は、輸出を増加させることを通じて、自国のGDPを増加させる効果を持つ。

d 財政拡大政策は、輸出を増加させることを通じて、自国のGDPを増加させる効果を持つ。【解答群】

1: aとc

2: aとd

3: bとc

4: bとd

当時の私は、自信満々に「2: aとd」を選んでしまいました。

その時の私の頭の中はこんな感じです。

「金融緩和をするとLM曲線が右にシフトして、自国通貨高を生じさせる。財政拡大政策は自国GDPの増加につながるはず」

あなたなら、どう考えますか?この単純な思考が、実は大きな落とし穴だったんです。

なぜ間違えた?Geminiに自己分析を手伝ってもらった結果

見事に不正解だった私は、Geminiに「なぜ間違えたのか」を解説してもらいました。

そこで見えてきた「つまずきの核心」は2つです。

- 金融緩和政策の結果を勘違いしていたこと:

金融緩和でLM曲線が右にシフトすると、国内利子率が国際利子率より低くなります。その結果、より高いリターンを求めて資本は海外へ「流出」し、「自国通貨安」を引き起こすのが正解でした。私は「通貨高」だと思い込んでいました。 - 財政拡大政策が最終的にGDPを増加させないと知らなかったこと:

財政拡大でIS曲線が右にシフトするのは正しいのですが、その後のプロセスを見落としていました。変動相場制の場合、最終的には為替レートの変動によって効果が相殺され、GDPは元の水準に戻ってしまうのです。

一番の敗因は、IS-LM分析の知識だけで解こうとしていたことでした。

今回の問題の最大のカギは、国際収支の均衡を示す「BP曲線」と「変動相場制」という条件下で、物事がどう連鎖的に動いていくかを理解することだったのです。

もう迷わない!「段階的」思考プロセスで克服する

AIの解説から得た一番の学びは、「政策が発動した時、段階を踏んで状況を確認することが大切」だということでした。

そこで私は、思考のプロセスを一つずつ整理して覚えることにしたんです。

頭の中で描く、私の「段階的」な思考プロセスを共有します。

パターン1:金融緩和政策の場合

- スタート: LM曲線が右にシフト。交点がBP曲線の下に来ます。

- 利子率の動き: 国内利子率が国際利子率より低くなる。

- 資本の動き: より高い金利を求めて、資本が海外へ流出。

- 為替の動き: 自国通貨が売られるため、自国通貨安になる。(この時点で選択肢aは誤り)

- 貿易の動き: 通貨安で輸出に有利(輸出増・輸入減)になり、純輸出が増加。

- 最終結果: 純輸出の増加により、IS曲線が右にシフト。新しい均衡点では、GDPが増加している。(この時点で選択肢cは正しい)

パターン2:財政拡大政策の場合

- スタート: IS曲線が右にシフト。交点がBP曲線の上に来ます。

- 利子率の動き: 国内利子率が国際利子率より高くなる。

- 資本の動き: より高い金利を求めて、海外から資本が流入。

- 為替の動き: 自国通貨が買われるため、自国通貨高になる。(この時点で選択肢bは正しい)

- 貿易の動き: 通貨高で輸出に不利(輸出減・輸入増)になり、純輸出が減少。

- 最終結果: 純輸出の減少(つまりIS曲線を左に戻す力)が、最初の財政拡大の効果を完全に打ち消すまで続く。IS曲線が元の位置に戻り、GDPは変化しない。(この時点で選択肢dは誤り)

このように、1ステップずつ因果関係を追っていくと、もう迷わなくなりました。

正解は「bとc」なので、選択肢3ですね!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今日の学びをシンプルにまとめると、完全資本移動・小国・変動相場制という条件下では、

- 金融緩和政策は、GDPを増加させる効果がある!

- 財政拡大政策は、GDPを増加させる効果がない(無効)!

という結論になります。

この結論だけを丸暗記するのではなく、「なぜそうなるのか?」というプロセスを、ぜひ自分の手で図に書いてみてください。

一度しっかり理解すれば、この論点は得点源に変わるはずです!

記事の締めと読者へのメッセージ

マンデル=フレミング・モデル、本当に手強い論点ですよね!でも、こうやって一つずつ理屈を追いながら理解していくと、経済学がもっと面白く感じられるから不思議です。

皆さんはこの論点、どんな風に覚えていますか?もっと良い覚え方があったら、皆さんの覚え方もぜひコメントで教えてください!

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、それではまた。

【AI活用に関するご案内】

当ブログの記事は、筆者の経験と理解に基づき、AI(Google Gemini)を文章作成の補助ツールとして活用し、作成しています。

コメント