こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

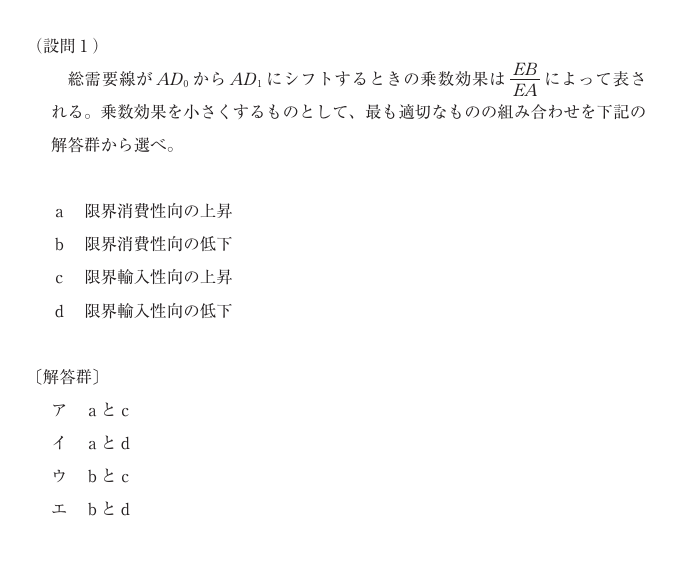

突然ですが、経済学・経済政策の「乗数効果」、特に45度線図が絡む問題で「限界消費性向」や「限界輸入性向」の変化がどう影響するか…という論点で悩みますよね。

私も過去問(令和元年度 第5問)で、見事に同じ罠にハマりました。

「限界消費性向の低下」はわかるけど、「限界輸入性向の上昇」がなぜ乗数効果を小さくするのか、自信を持って説明できませんでした。

この記事を読めば、私の失敗談を通じて、この論点をもう二度と間違えないための「腹落ちする考え方」と「自分だけの覚え方」が分かりますよ。

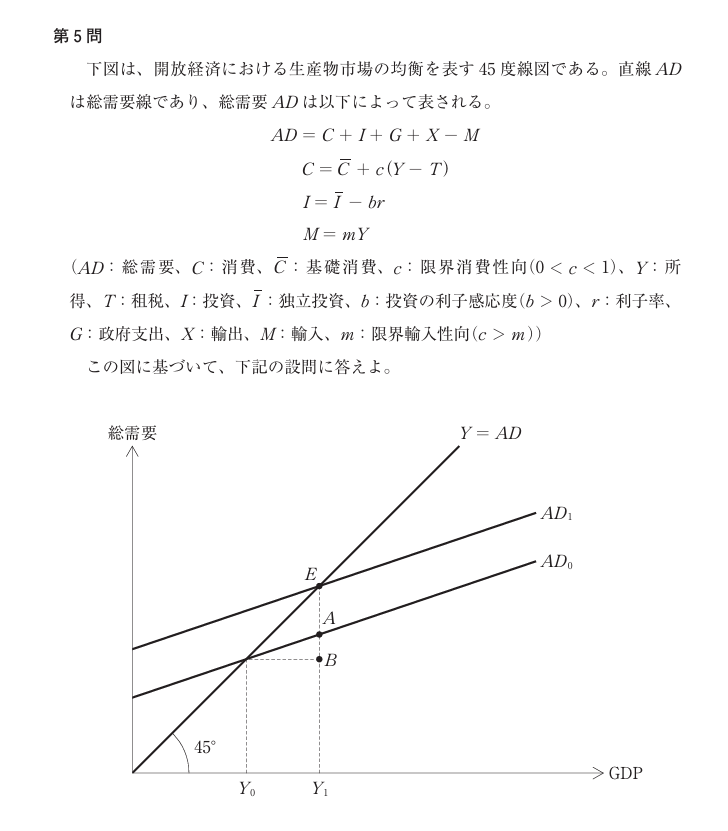

過去問:令和元年度 第5問との格闘

まずは、私が頭を抱えたこの問題を見てください。

【出典】: 令和元年度 経済学・経済政策 第5問設問1

▼私の最初の思考プロセス

私が最初に選んだのは、選択肢「4」の「b と d」でした。

その理由は、

- 「限界消費性向」が低下すれば、みんながお金を使わなくなるから、経済を押し上げる力(乗数効果)は小さくなるだろう(これは正しい!)。

- 「限界輸入性向」は…正直よくわからない。でも「消費」と逆っぽいから、「輸入」も低下したら効果が小さくなるんじゃないか?

という、なんともフワッとした理由でした。

もちろん、結果は不正解。

つまずきの核心は、「限界輸入性向が乗数効果にどう影響するのか、全く理解できていなかった」 ことです。

なぜ間違えた?AI先生に自己分析を手伝ってもらった結果

このモヤモヤを解消するために、AI先生に質問攻めしてみました。

そこで得られた「一番の学び」は、乗数効果を「式」と「図」、そして「言葉の意味」の3方向から理解することの重要性でした。

【つまずきの核心】限界輸入性向は、なぜ乗数効果を小さくするの?

AI先生の解説で、私はようやく腹落ちしました。ポイントは「お金の漏れ」というイメージです。

- 限界輸入性向(m)とは?: 所得が1単位増えたときに、そのうちどれだけを「輸入品の購入」に使うかを示す割合。

- なぜ乗数効果を小さくするの?: 政府が公共事業などでお金を投下(最初の一撃)すると、それを受け取った人の所得が増えますよね。その増えた所得の一部が次の消費に回り、また誰かの所得になり…という連鎖が「乗数効果」です。しかし、「限界輸入性向」が高いと、増えた所得が海外の製品を買うために国外へ流出してしまいます。国内でお金が回るサイクルから「漏れ出てしまう」イメージです。漏れる量が多ければ多いほど、国内の経済を押し上げる力は弱まりますよね。だから、限界輸入性向が上昇すると、乗数効果は小さくなるんです。

【もう1つのつまづき】そもそも、なぜ乗数効果は「EB/EA」になるのか?

実は、限界輸入性向の話の前に、私自身がもう一つ基本的な点でつまずいていました。

それが問題文にある「乗数効果は EB/EA によって表される」という部分です。

「なぜEA/EBじゃないの?分母と分子が逆じゃないか?」と、しばらく悩んでしまいました。

図を眺めているだけでは、どちらが分母に来るのか覚えられそうになかったのです。

この疑問を解消してくれたのも、AI先生との対話でたどり着いた「乗数効果の定義に立ち返る」というシンプルな思考法でした。

乗数効果とは、「最初の一撃(原因)に対して、最終的な成果(結果)が何倍になったか」を示す指標です。

これを頭に入れて図のEAとEBをもう一度見てみると…

- EA(原因): 政府支出の増加など、総需要を最初に押し上げた「最初の一撃」の大きさです。グラフの縦軸の変化分ですね。

- EB(結果): 「最初の一撃」によって、最終的に国民所得(GDP)がどれだけ増えたか、という「最終的な結果」です。グラフの横軸の変化分です。

つまり、乗数効果 =「最終的な結果(EB)」÷「最初の一撃(EA)」となるわけです。

この「結果÷原因」という当たり前の定義に当てはめて考えることで、「そりゃEB/EAになるに決まってる!」と、腹の底から納得できた瞬間でした。

もう迷わない!私だけの覚え方全公開

AI先生の解説をもとに、私は自分だけの「克服ノート」をこうまとめました。

<マンダリン流・乗数効果の覚え方>

- 乗数効果は「誰かの消費は、誰かの所得」の連鎖でイメージせよ!

- 政府支出などで増えたお金が、誰かの所得(Y)になります。

- その人は、増えた所得の一部を消費(C)します。この「誰かの消費」が、お店の売上などを通じて、また「別の誰かの所得」になります。

- この「消費→所得→消費…」という連鎖がぐるぐる回ることで、最初のお金の何倍もGDPが増えていく、これが乗数効果の正体です。

- しかし、この連鎖の途中で輸入品を買うと、支払ったお金は「海外の誰かの所得」になってしまいます。国内の「誰かの所得」が増えないため、連鎖の勢いが弱まってしまいます。

- 結論: 国内の所得連鎖からお金が漏れ出る「限界輸入性向」が高まると、乗数効果は小さくなる!

- 45度線グラフの乗数は「結果(ヨコ)÷原因(タテ)」と覚えよ!

- 原因(EA):縦(タテ)の矢印

- 結果(EB):横(ヨコ)の矢印

- 「ヨ・コ・た・て」のリズムではなく、「結果÷原因」と理屈で押さえる!

この覚え方で、選択肢をもう一度見てみます。

- b: 限界消費性向の低下 → 連鎖で次に回るお金が減る → 乗数効果は小さくなる

- c: 限界輸入性向の上昇 → 海外に漏れ出るお金が増える → 乗数効果は小さくなる

これで、自信を持って正解の選択肢「3」を選ぶことができます。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、令和元年度の過去問を通じて、「乗数効果」と「限界輸入性向」について深掘りしました。

- 限界輸入性向の上昇は、所得の増加分が海外への支払いに漏れ出てしまうため、国内の乗数効果を小さくする。

- 限界消費性向の低下は、所得の増加分が次の消費に回りにくくなるため、乗数効果を小さくする。

- 45度線図における乗数効果は「最終的な所得の増加分(EB)÷最初の需要の増加分(EA)」で求められる。

一つの論点でも、言葉の意味を正確に捉え、図や式と関連付けて「なぜそうなるのか?」を自分の言葉で説明できるようにすることが、応用力をつける鍵になりますね!

4. 記事の締めと読者へのメッセージ

経済学って、一つの用語の理解が曖昧だと、連鎖的に崩れていきますよね!特に独学だと、自分の理解が合っているのか不安になる瞬間がたくさんあります。

皆さんはこの論点、どうやって覚えていますか?もっと分かりやすい覚え方があれば、ぜひコメントで教えてください!

また、私の考え方に誤りがあれば、ぜひコメントでご指摘いただけると嬉しいです。

一緒に議論しながら知識を定着させていきましょう!

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント