こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の経済学、

「限界消費性向が大きいとIS曲線の傾きはどうなる?」

「投資の利子弾力性が小さいってどういうこと?」

…言葉の意味は理解できても、いざグラフの傾きと結びつけようとすると、頭が混乱してきませんか?

実は私も、令和5年度の過去問で見事にその罠にハマりました。

「投資の利子感応度が小さい」という言葉のイメージだけで判断してしまい、まんまと不正解の選択肢を選んでしまったんです。

この記事を読めば、そんな私の失敗談を通じて、IS曲線の傾きを決める要因(限界消費性向と投資の利子弾力性)をもう二度と間違えない、私なりの覚え方が分かりますよ。

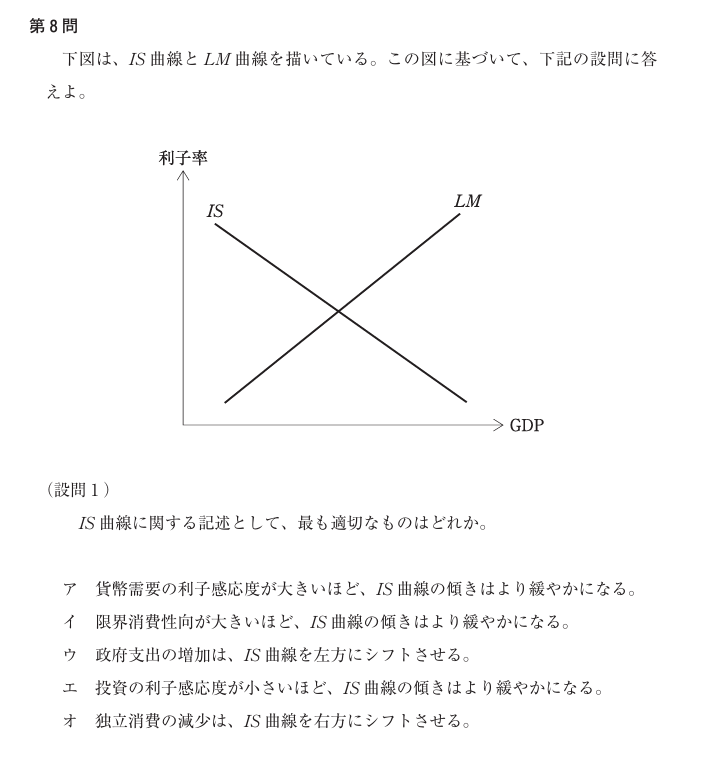

悪夢の過去問:令和5年度 経済学・経済政策 第8問との格闘

悪夢は突然やってきました。それは、令和5年度の「経済学・経済政策」第8問を解いていた時のことです。

【出典】令和5年度 第8問

この問題で、私は迷わず選択肢「4」を選びました。

なぜなら、私は「投資の利子弾力性(感応度)が小さいほど、IS曲線の傾きは緩やかになる」と誤って覚えていた上に、「弾力性が小さくなる」という状態を、なぜかグラフが水平に近くなる「弾力性が無限大」の状態と完全に勘違いしてしまっていたからです。

もちろん、結果は無慈悲なバツ印でした…。

なぜ間違えた?AI先生に自己分析を手伝ってもらった結果

なぜ間違えたのか。悔しくて、すぐにAIに質問をぶつけてみました。そして、自分の根本的な勘違いに気づかされたのです。

私のつまずきの核心は、「投資の利子弾力性が小さくなる」という状態と、グラフの傾きの関係を真逆に捉えていたことでした。

具体的には、「弾力性が小さい」という言葉を、なぜかグラフが水平になる状態、つまり「弾力性が無限大」の状態と混同してしまっていたのです。

利子率が変化しても投資がほとんど変化しない(=弾力性が小さい)のであれば、グラフは垂直に近くなるはずなのに、全く逆のイメージを持っていたわけです。致命的な勘違いですよね。

AIの解説から得た一番の学びは、これでした。

- 傾きが「緩やか」 = 利子率がちょっと変わるだけで、GDP(国民所得)がすごく大きく動く状態。つまり、弾力性は「大きい」。グラフの形で言うと、傾きの数値はゼロに近づき、見た目は水平に近くなる。

- 傾きが「急」 = 利子率が大きく変わっても、GDPがあまり動かない状態。つまり、弾力性は「小さい」。グラフの形で言うと、傾きの数値は無限大に近づき、見た目は垂直に近くなる。

そう、「小さい」から「緩やか」なのではなく、「小さい」から「急」になる。この基本的な関係性を、私は完全に取り違えていたのです。

もう迷わない!私だけの「克服ノート」全公開

この勘違いを二度としないために、私は「車のハンドルの操作」に例えて覚えることにしました。この例えを、IS曲線のグラフの軸に完全に対応させてみます。

- 縦軸の変化(利子率の低下) = ハンドルの操作量(入力)

- 横軸の変化(国民所得の増加) = 車が横に動いた距離(結果)

この「入力と結果のコスパ」という視点で、もう一度考えてみましょう。

ケース1:弾力性が大きい(=高性能なレーシングカー)

- 入力(ハンドルの操作): 少し切るだけでいい。

- 結果(車の横移動): 車は大きく横に動く。

- グラフ上の解釈: 縦軸(利子率)が少し下がっただけで、横軸(国民所得)は大きく増える。

- 結論: 小さな入力で大きな結果が得られる「コスパが良い」状態なので、グラフの傾きは「緩やか」になります。

ケース2:弾力性が小さい(=古いトラック)

- 入力(ハンドルの操作): たくさん切らないと反応しない。

- 結果(車の横移動): 車は少ししか横に動かない。

- グラフ上の解釈: 縦軸(利子率)を大きく下げないと、横軸(国民所得)は少ししか増えない。

- 結論: 大きな入力をしても小さな結果しか得られない「コスパが悪い」状態なので、グラフの傾きは「急」になります。

視覚的なイメージ

【弾力性が大きい場合:緩やかな傾き】

利子率(Y軸)

^

|

A点┼ <-- スタート地点

| ↓ 少し下げる

B点┼──────────── C点 <-- 国民所得が「大きく」増えた

+-------------------> 国民所得(X軸)

A→Cを結ぶと、傾きは「緩やか」になる

【弾力性が小さい場合:急な傾き】

利子率(Y軸)

^

|

A点┼ <-- スタート地点

|

| ↓ 大きく下げる

|

|

D点┼── E点 <-- 国民所得は「少ししか」増えなかった

+-------------------> 国民所得(X軸)

A→Eを結ぶと、傾きは「急」になるまとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回の過去問演習を通じて、私が学んだことは二つです。

- IS曲線の傾きは、「限界消費性向」と「投資の利子弾力性」が『大きい』ほど『緩やか』になる。

- 経済学の用語は、言葉のイメージだけで判断せず、必ずグラフの形やその背景にある理屈とセットで覚えること。

一つの間違いから、これだけ深く学べたのは大きな収穫でした。

間違えるのは悔しいですが、それを放置せず、自分の言葉でノートにまとめ直すことで、知識は確実の自分のものになっていきますね。

記事の締めと読者へのメッセージ

IS曲線の論点、本当にややこしいですよね!でも、こうやって一つひとつの「なぜ?」を潰していくのが、合格への一番の近道だと信じています。一緒に頑張りましょう!

皆さんは、この論点をどんな風に覚えていますか?もっと分かりやすい覚え方があれば、ぜひコメントで教えてください!また、私の考え方に誤りがあれば、コメントで指摘や正しい考え方を教えていただけると、とても勉強になります。

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、それではまた。

【AI活用に関するご案内】

当ブログの記事は、筆者の経験と理解に基づき、AI(Google Gemini)を文章作成の補助ツールとして活用し、作成しています。

コメント