こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学・経済政策の「エッジワースボックス」、ぱっと見でアレルギー反応が出そうになりますよね。

私も「パレート最適」や「技術的限界代替率」の条件を完全に勘違いしていて、見事に過去問の罠にハマりました。

結論から言うと、この複雑な論点は、AIが作ってくれた『ワイン君とチーズさんの最適な出会い』という物語を読めば、もう間違えません。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

悪夢の過去問(令和5年度 第18問)と私の大失敗

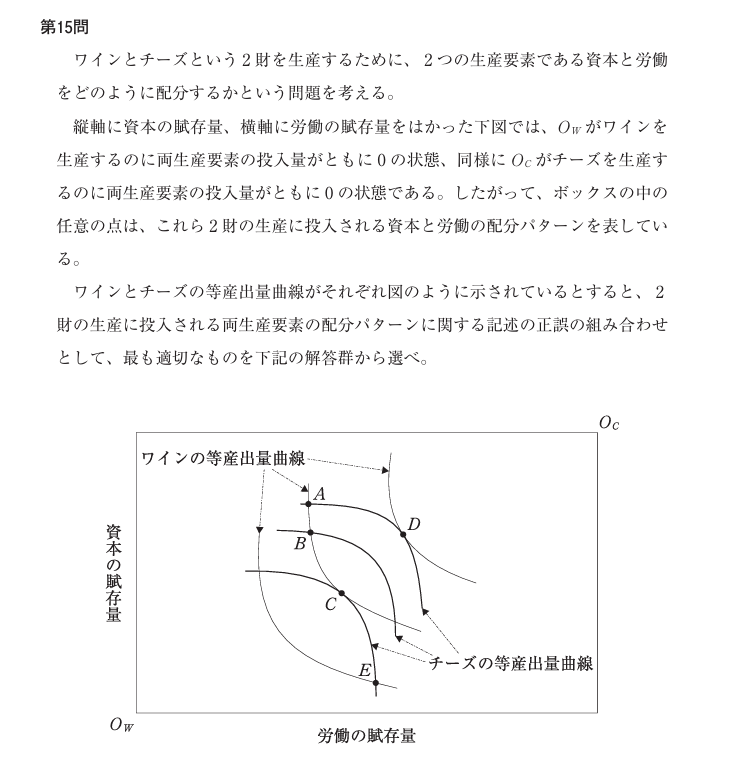

まず、全ての元凶となったこの問題をご覧ください。

皆さんもぜひ一度、どの選択肢が正しいか考えてみてください。

問題文と選択肢

私の間違いと、つまずきの核心

ちなみに私は、自信満々に選択肢「1」を選んで間違えました。

私がそう考えた理由はこうです。

「パレート効率が実現しているのは、ワインとチーズの等産出量曲線が交わる点だと思った(だからaは正)。点Dは点Cより右上にあるから生産量が多いと思った(だからbは正)」

今思えば、完全に基本的な知識が抜け落ちていました。

つまずきの核心は、「パレート効率は『交点』で起きる」という勘違いと、「エッジワースボックスの図を正しく読めていなかった」という点です。

なぜ間違えた?AI解説で学ぶエッジワースボックスの正しい読み方

この間違いをAIに相談したところ、目からウロコの解説が返ってきました。

要点は3つです。

最重要ポイント!エッジワースボックスは「2つの原点」から見る

まず、この四角い箱(エッジワースボックス)の最大の特徴は、原点が2つあることです。

- 左下のOw:ワインの原点

- 右上のOc:チーズの原点

そして、どんな財でも「原点から遠ざかるほど生産量が多くなる」のが等産出量曲線のルールです。

これを踏まえて選択肢bを見ると、「点Dは点Cよりもチーズの生産量が多い」とあります。

チーズの生産量は、チーズの原点Ocからの距離で見ます。

点Dと点Cは、Ocから見て同じ曲線(チーズの等産出量曲線)上にありますよね。

つまり、チーズの生産量は同じです。

ここで私は「右上にあるから多い」という単純な見方をして間違えてしまいました。

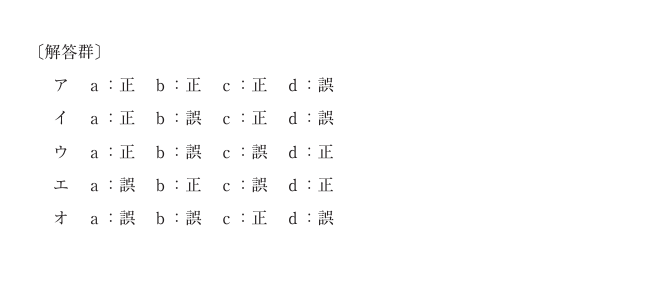

パレート最適(効率性)は「交点」ではなく「接点」で達成される

次に、最大の勘違いポイントです。パレート最適(パレート効率性)とは、「誰かの生産量を減らさない限り、他の人の生産量を増やせない状態」を指します。

つまり、資源が最も効率的に使われている状態です。

この状態は、2つの等産出量曲線が「交わる」点(点A, B, Eなど)ではなく、「接する」点で達成されます。

- 点A:曲線が交わっています。これは非効率な状態です。なぜなら、点Aから点Dや点Cに移動することで、どちらかの生産量を減らさずに、もう一方の生産量を増やすことができるからです(生産の効率性が改善できる)。したがって、記述aは「誤」です。

- 点Bから点Cへの変化:点Bから点Cへ移ると、ワインの生産量は変わらずに(同じ曲線上)、チーズの生産量を増やすことができます(チーズの原点Ocから遠ざかる)。これは生産の効率性を改善しています。よって、記述cは「正」です。

交点では「技術的限界代替率」は等しくない!

最後に、技術的限界代替率です。

これは「生産量を一定に保ちつつ、資本を1単位減らしたときに、代わりにどれだけ労働を増やす必要があるか」を示す比率で、等産出量曲線のその点における接線の傾きと理解すればOKです。

パレート最適な「接点」では、2つの曲線の傾きがピッタリ一致します。

つまり、技術的限界代替率が等しくなります。

では、問題の点Eを見てみましょう。

画像を改めて確認すると、点Eは「接している」のではなく、明確に「交わって」いますね。

2つの曲線が交わっている点では、それぞれの曲線の接線の傾きは異なります。

AIが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

理屈で分かっても、いざ問題を目の前にすると「あれ、どっちがどっちだっけ?」となりがちですよね。

そこで、AIに「原点」のイメージがもっと分かりやすくなるように、物語を作ってもらいました。

【暗記物語】 ワイン君とチーズさんの華麗なるダンスペア

そこは、エッジワース・ボックスという名の不思議な舞踏会場。

この会場には、特別な入り口が2つありました。

一人のダンサー、ワイン君は、会場の左下(Ow)にある『情熱の扉』から入場しました。

彼のダンスの目標は、自分の出発点である『情熱の扉』から、最も遠い舞台の対角線上で踊ること(=生産量を最大化すること)です。

もう一人のダンサー、チーズさんは、会場の右上(Oc)にある『円熟の扉』から入場しました。

彼女の目標も同じ。自分の出発点『円熟の扉』から、最も離れた場所で最高のダンスを披露すること(=生産量を最大化すること)です。

フロアでは、たくさんのダンサーがそれぞれの軌道(等産出量曲線)を描いて踊っています。

ワイン君とチーズさんも、何度もすれ違います(点A, B, Eのような交点)。

「おっと、失礼!」

二人の描く軌道がただ交差するだけ。

それぞれのステップを踏む方向(接線の傾き=技術的限界代替率)が違うため、どこかぎこちなく、お互いの良さを引き出せません。

これでは、会場を最大限に活用しているとは言えません(=非効率な状態)。

しかし、ある瞬間、二人の描くダンスの軌道が、まるで運命のようにピタッと寄り添いました(図中のCやDのような接点)。

二人のステップを踏む方向(技術的限界代替率)が、完全に一致したのです。

「君となら、最高のダンスが踊れる!」

手を取り合った二人は、これまでで最も華麗なペアダンスを始めました。

このペアダンスの状態こそが「パレート最適」。

なぜなら、この完璧な状態から少しでもポジションを変えようとすると、必ずどちらかが自分の出発点である扉に近づいてしまう(=どちらかの生産量が減ってしまう)からです。

これ以上、お互いにとって良いパフォーマンスができる場所は、この会場のどこにもないのです。

【物語の解説】

この新しい物語で、より鮮明にイメージしてほしいのは以下の2点です。

- 「ぶつかる/すれ違う(交点)」は非効率:それぞれのステップの方向(技術的限界代替率)がバラバラで、まだ改善の余地がある状態。

- 「完璧なペアダンス(接点)」がパレート最適:お互いのステップの方向(技術的限界代替率)が完全に一致し、これ以上改善できない最も効率的な状態。

「原点=それぞれの専用入場口」とイメージすることで、なぜそこから遠ざかるほど生産量が大きくなるのか、直感的に理解しやすくなったのではないでしょうか。

このダンスの光景を思い出せば、もう「交点」と「接点」で迷うことはありませんね!

これで、もう「交点」と「接点」を間違うことはありませんね!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、エッジワースボックスとパレート効率性について、私の失敗談を元に深掘りしました。

- エッジワースボックス:原点が2つ(左下と右上)あることを忘れない!

- 等産出量曲線:それぞれの原点から遠いほど、生産量が多い。

- パレート最適:曲線が「交わる」点ではなく「接する」点。

- 技術的限界代替率:「接点」でのみ等しくなる。「交点」では等しくない。

この4点を、先ほどの『ワイン君とチーズさんの物語』のイメージと一緒に覚えておけば、本番で迷うことは少なくなるはずです。

記事の締めと読者へのメッセージ

エッジワースボックス、最初はとっつきにくいですけど、一度ルールを理解すれば確実に得点源になりますよね!

一つ一つ、着実に苦手を潰して一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っている経済学の面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!

AIが作ったこの物語、どう思いますか?感想もお待ちしています!

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント