こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学の「外部不経済」のグラフ問題、特に課税によって「なぜ社会的総余剰が増えるのか?」で悩みますよね。「むしろ外部不経済の損失部分じゃないの?」と、私も完全に混乱していました。

結論から言うと、この論点はAIが考えてくれた「外部不経済のコストは『迷惑な煙』、過剰供給で生まれる死荷重は『無駄な燃えカス』」という工場ストーリーで根本から理解できます。

この記事では、その暗記法が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

【私の失敗談】令和2年度 第18問で「外部不経済」の罠にハマった話

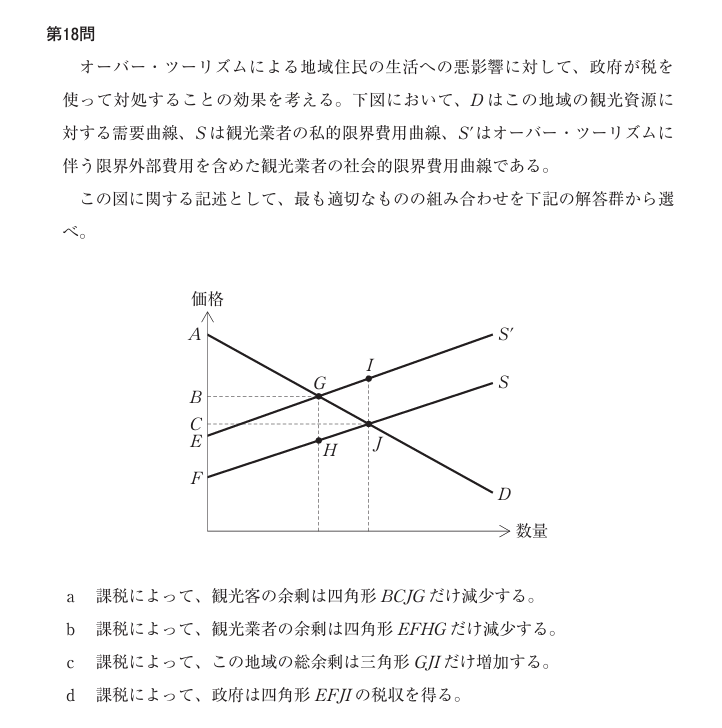

問題文と私の恥ずかしい解答

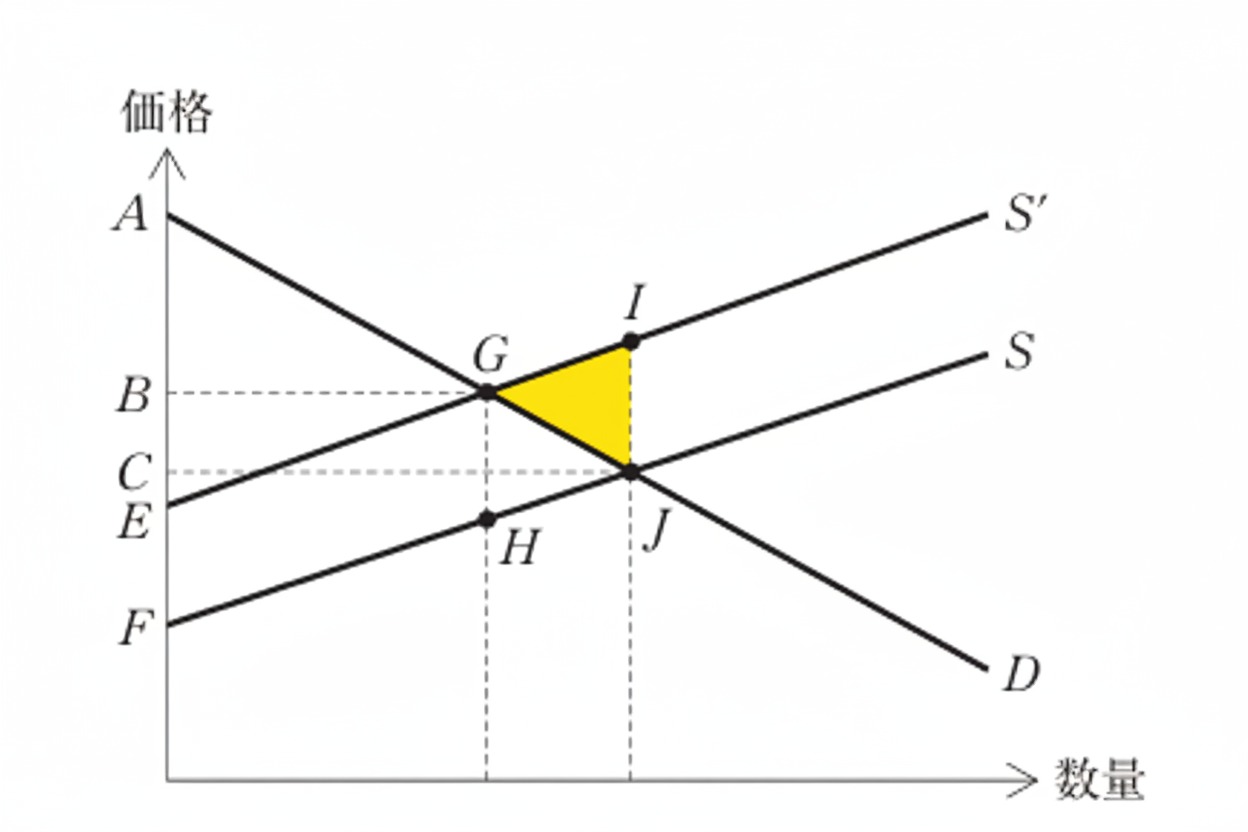

まずは、私がつまずいた問題をご覧ください。

この記事では、この図を元に解説を進めていきますね。

【出典】令和2年度 経済学・経済政策 第18問

ちなみに私の最初の解答は「ア: a と b」でした。「c」の「総余剰が増加する」というのが、どうしても納得できなかったんです。

私のつまずきの核心:「総余剰が増える」ってどういうこと?

私の頭の中は「???」でいっぱいでした。

「オーバー・ツーリズムという外部不経済(社会的損失)が発生しているのに、課税したら、なぜ総余剰が増えるんだ?」

「図の三角形GJIは、どう見ても外部不経済による損失の一部じゃないか!」

そう固く信じ込んで、選択肢cを真っ先に消してしまったのです。

この思い込みが、今回の最大の敗因でした。

AIの解説でスッキリ!グラフのどこが死荷重で、なぜ総余剰が増えるのか

このモヤモヤをAIにぶつけたところ、非常にクリアな解説が返ってきました。

ポイントは、お手元の図の上で、「課税前」と「課税後」の状態を指差し確認しながら比較することでした。

一緒に図を見ていきましょう。

STEP1:課税前の状態を見る(なぜ社会的損失があるのか)

まず、政府が何もしない状態を考えます。

- 取引は、需要曲線Dと、生産者側の費用である私的限界費用曲線Sが交わる点Jで決まります。

- しかし、社会全体で見た場合、観光客が多すぎることによる迷惑(外部費用)が存在します。これを考慮した社会全体の費用が、S’(社会的限界費用曲線)です。

- 社会にとってのベストな点は、需要曲線Dと社会的限界費用曲線S’が交わる点Gなのです。

- つまり、市場に任せると点Jで取引が行われ、社会的なベストな点Gと比べて作りすぎ(観光客が来すぎ)な状態になっている、ということです。

- この「作りすぎ」によって発生する社会全体の純粋な損失、それが三角形GJIの部分です。経済学ではこれを「死荷重(死重損失)」と呼びます。これが課税前の状態です。

STEP2:課税後の状態を見る(なぜ総余剰が増えるのか)

次に、政府が迷惑料分を課税した場合を考えます。

- 課税により、生産者(観光業者)が負担する費用はSからS’に上がります。

- すると、新しい取引の点は、需要曲線Dと、新しい費用曲線S’が交わる点Gに移動します。

- 点Gは、もともと社会的にベストな点でしたよね。つまり、課税によって「作りすぎ」の状態が解消され、最適な生産量になったのです。

- ここが最重要ポイントです。点Jから点Gに移動したことで、これまで発生していた「死荷重(三角形GJI)」が、まるごと消滅します。

- 社会全体から無駄な損失がなくなったわけですから、そのぶん社会全体の利益(=総余剰)は増加します。

結論として、「課税によって死荷重である三角形GJIが解消されるため、この地域の総余剰は三角形GJIだけ増加する」というのが正しいのです。

AIと考えた!「外部不経済の死荷重」を根本から覚えるストーリー暗記法3選

先の解説で理屈はわかりましたが、試験本番で初見のグラフが出たときに、同じように考えられるかが不安でした。

そこで、「どんな外部不経済のグラフでも通用する、根本的な覚え方はないか?」と、AIに再度相談して、より本質的な暗記法を考えてもらいました。

提案1:「迷惑な煙」と「無駄な燃えカス」で覚える工場ストーリー

「外部不経済とは、私的コスト(S)の上に社会への『迷惑な煙』(外部費用)が乗って社会的コスト(S’)になること。市場に任せて作りすぎると、社会にとって『無駄な燃えカス(死荷重)』の三角形が残る」

- AIの提案理由と解説: 外部不経済の典型例である「工場の煙」をイメージします。生産者のコスト(S)に、住民が迷惑する煙のコスト(SとS’の縦の隙間)が上乗せされたものが、社会全体のコスト(S’)だと捉えます。市場に任せて作りすぎた結果、社会に残る純粋な損失が、まるで工場で無駄に燃やしてしまった後に残る「燃えカス(=死荷重の三角形)」というストーリーです。

提案2:「自分勝手な近道」と「通行止めの三角コーン」で覚える道路ストーリー

「外部不経済とは、社会が示す本来の道(S’)を無視し、『自分勝手な近道』(S)を通ること。その結果、本来止まるべき場所(G)を行き過ぎてしまい、社会全体の損失を示す『通行止めの三角コーン(死荷重)』が置かれてしまう」

- AIの提案理由と解説: 社会的費用(S’)を「公式ルート」、私的費用(S)を「迷惑な近道」と捉えます。生産者は近道を選んで最適点(G)を「行き過ぎ」てしまう。その行き過ぎたエリアに「損失ですよ!」と警告するために置かれるのが、三角形の「通行止めのコーン(=死荷重)」という覚え方です。

提案3:「隠されたコスト」と「社会の赤字」で覚える会計ストーリー

「外部不経済とは、企業が社会への『隠されたコスト』(外部費用)を帳簿(S)に載せないこと。そのせいで価格が不当に安くなり売れすぎて(点J)、社会全体でみると『三角形の赤字(死荷重)』が発生してしまう」

- AIの提案理由と解説: 中小企業診断士の学習と親和性の高い会計の視点を取り入れたものです。私的費用(S)は「公式の帳簿」、社会的費用(S’)は「環境汚染など隠されたコストを含んだ真の帳簿」と見なします。コストを偽って売りすぎた結果、社会全体で出てしまう「累積赤字額」が、あの三角形(=死荷重)というロジックです。

結論:私が採用した根本理解のための暗記法はコレ!

私が「これだ!」と膝を打ったのは、提案1の「『迷惑な煙』と『無駄な燃えカス』で覚える工場ストーリー」です!

この覚え方の素晴らしい点は、どんなアルファベットのグラフが出てきても応用が効くことです。

- まず、2本ある供給曲線の「隙間」を「迷惑な煙(外部費用)」と認識する。

- 次に、市場に任せた場合の均衡点(下の供給曲線と需要曲線の交点)を探す。

- 最後に、その均衡点と社会的な最適点(上の供給曲線と需要曲線の交点)との間にできる三角形を、「無駄な燃えカス(死荷重)」と捉える。

この3ステップを踏めば、もう迷いません。

「死荷重の三角形は、いつも最適点の方向を指している」というのも、忘れにくい目印になります。

ストーリーとして具体的で、無機質なグラフが意味のある絵に見えてきました。

これなら、本番の試験でも慌てずに対処できそうです!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、令和2年度の過去問を通して、外部不経済における課税の効果と、社会的総余剰、そして死荷重の関係について学びました。

- 市場に任せると、外部不経済により社会的に最適な量より過剰に供給される。

- この過剰供給によって生まれる社会的損失が「死荷重」。

- 適切な課税を行うと、過剰供給が是正され、死荷重が解消される。

- 結果として、社会的総余剰は死荷重のぶんだけ増加する。

そして、この複雑な関係性をどんなグラフ問題にも応用できるように覚えるための新しい合言葉が、「外部不経済のコストは『迷惑な煙』、過剰供給で生まれる死荷重は『無駄な燃えカス』」という工場ストーリーです!

このイメージがあれば、たとえ問題のアルファベットがGJIでなくても、どこが社会の損失(死荷重)なのかを根本から理解できます。

これで、もう外部不経済のグラフ問題は怖くありませんね!

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学のグラフって、本当にややこしくて嫌になりますよね!でも、一つ一つ分解して、自分なりにストーリーを作ってあげると、意外とすんなり頭に入ってくるものだと思いませんか?

皆さんが使っている「外部不経済」の面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!AIが考えたこの暗記法、どう思いますか?感想も聞かせてもらえると嬉しいです!

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント