こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

独占市場のグラフ問題、特に「平均費用価格形成原理」や「限界費用価格形成原理」って、言葉もややこしいし、図のどこを見ればいいのか分からなくて悩みますよね。

私も「完全競争市場と何が違うの!?」と混乱して、過去問でまんまと失点してしまいました。

結論から言うと、このややこしい論点は、AIが考えてくれた『ルールで価格を決める!平均さんは安定志向、限界くんは理想追求』という暗記法で一発で記憶できます。

この記事では、その暗記法が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

独占市場でなぜ価格規制が必要?「平均費用・限界費用価格形成原理」の基本

経済学の独占市場で必ず出てくる「価格規制」。

そもそも、なぜこんなルールが必要なのでしょうか?

簡単に言うと、独占企業が好き勝手に価格を決めると、私たち消費者が不当に高い値段で商品を買わされることになるからです。

それを防ぐために、「こういうルールで価格を決めてね」という規制が登場します。

その代表的なルールが、今回私がつまずいた「平均費用価格形成原理」と「限界費用価格形成原理」なのです。

過去問(令和5年度 第22問)で私がハマった罠

まずは、私が実際に間違えた問題をご覧ください。この問題を通して、私の「つまずき」と「気づき」のプロセスを共有させてください。

問題文と選択肢

【問題文】

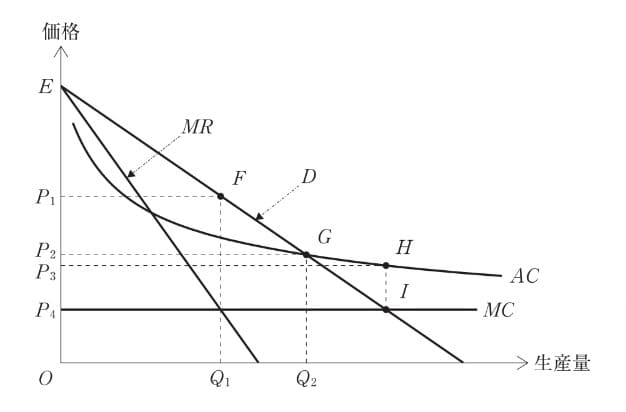

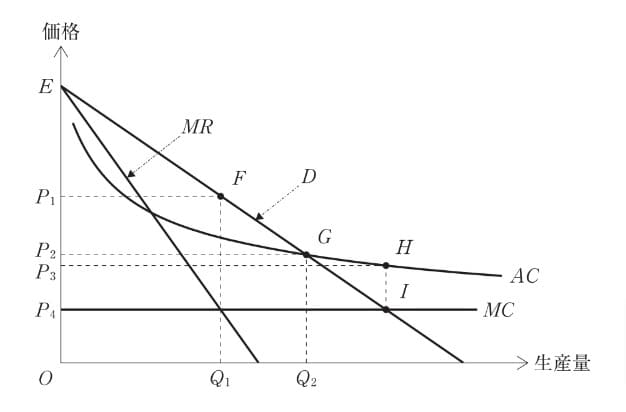

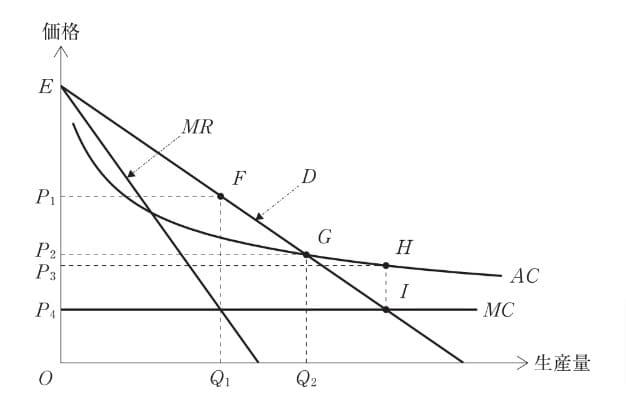

下図は、ある地域で独占的な地位にある電力会社の平均費用AC、限界費用MC、限界収入MRおよび同地域での電力の需要曲線Dを示している。この図から読み取れる記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。a 平均費用価格形成原理の下で、この企業の総収入と総費用はともに四角形P2OQ2Gで示される。

b 平均費用価格形成原理の下で、生産者余剰は四角形P1P2GFで示される。

c 限界費用価格形成原理の下で、消費者余剰は三角形EP1Fで示される。

d 限界費用価格形成原理の下で、この企業には四角形P3P4IHに相当する損失が生じる。【解答群】

1: a:正 b:正 c:正 d:誤

2: a:正 b:誤 c:誤 d:正

3: a:誤 b:正 c:正 d:誤

4: a:誤 b:正 c:誤 d:誤

5: a:誤 b:誤 c:誤 d:正

私の間違いと、つまずきの核心

私の最初の解答は、選択肢『3』でした。

理由は、cの記述「消費者余剰は三角形EP1F」が、なんとなく図の形からそう見えたからです。

他の記述は、正直なところ、どの四角形が何を示しているのか全く分かりませんでした…。

このつまずきの核心は、「そもそも平均費用価格形成原理と限界費用価格形成原理が、どんなルールなのか知らなかった」ことに尽きます。

独占市場では、まず「どのルールが適用されているか」を理解し、そのルールに基づいて価格と生産量が決まる点を特定しないと、総収入も余剰も何も求められないんですね。

AIの解説で、ようやくその大前提に気づかされました。

AIが図解!中小企業診断士の「平均費用価格形成原理」と「限界費用価格形成原理」

では、ここからが本題です。AIの解説を元に、2つの原理を分かりやすく図解していきます。

平均費用価格形成原理|赤字を出させない現実的なルール

平均費用価格形成原理は、一言でいうと「企業の費用(平均費用AC)と、消費者が払ってもいい価格(需要曲線D)が一致するところで価格を決めよう」というルールです。

- 価格と生産量の決まり方: 需要曲線Dと平均費用曲線ACの交点Gで決まります。

- 価格: P2

- 生産量: Q2

- ポイント: 価格(P2)と平均費用(P2)が等しくなるので、企業の利潤はゼロになります。赤字にはならないので、企業は事業を継続できます。

このルールを元に選択肢をみていくと…

- a: 総収入も総費用も「価格P2 × 生産量Q2」なので、四角形P2OQ2Gで示されます。よって「正」。

- b: 生産者余剰は、価格(P2)と供給曲線(この場合はMC)に囲まれた部分ですが、このルールでは利潤がゼロになるため、生産者余剰は四角形P1P2GFにはなりません。よって「誤」。

限界費用価格形成原理|社会的に最も効率的な理想のルール

限界費用価格形成原理は、「社会全体にとって最も効率的(資源の無駄がない状態)になるように、費用(限界費用MC)と価格(需要曲線D)が一致するところで価格を決めよう」という、理想を追求するルールです。

- 価格と生産量の決まり方: 需要曲線Dと限界費用曲線MCの交点Iで決まります。

- 価格: P4

- 生産量: Q3(※図にはQ3の記載はないが、点Iに対応する生産量)

- ポイント: この場合、価格(P4)が平均費用(点Hの高さP3)を下回ってしまうため、企業は損失を出してしまいます。

このルールを元に選択肢をみていくと…

- c: このルールの下での価格はP4なので、消費者余剰は三角形EP4Iになります。三角形EP1Fではありません。よって「誤」。

- d: 企業の損失は「(平均費用P3 – 価格P4)× 生産量」で、これは四角形P3P4IHに相当します。よって「正」。

結果、aが正、bが誤、cが誤、dが正となり、正解は選択肢「2」でした!

AIと考えた!『独占市場の価格規制』が驚くほど簡単になる暗記法3選

ルールは理解できても、試験本番で「どっちがどっちだっけ?」と焦らないために、AIに覚えやすい暗記法を考えてもらいました。

条件は、「独占市場は価格規制にルールがあることを意識できるフレーズ」です。

提案1:交点で覚える!語呂合わせ法

- 「平均(AC)は需要にAwase(合わせ)、限界(MC)は需要にMukau(向かう)」

- 理由: それぞれのルールの英語の頭文字(ACのA、MCのM)と、そのルールの性質を表す動詞を結びつけた覚え方です。「平均費用価格形成」は、企業の利潤がゼロになるように価格と費用を合わせにいく(Awaseru)という安定的なイメージ。「限界費用価格形成」は、社会的に最適な点へ向かっていく(Mukau)という理想を追求するイメージ。アルファベットと動詞のイメージを結びつけることで、どちらの曲線と需要曲線が交わるのかを思い出しやすくなります。

提案2:目的で覚える!キャラクター化法

- 「平均さんは『赤字はダメよ』と安定志向(利潤ゼロ)。限界くんは『社会のため!』と理想追求(赤字覚悟)」

- 理由: なぜその価格決定ルールが存在するのか、という背景(目的)をキャラクターの性格に置き換えることで、イメージとして記憶に定着させることができます。「平均=企業の存続」「限界=社会の効率」という対比が分かりやすいです。

提案3:結果で覚える!シンプル比較法

- 「平(AC)はプラマイゼロ点、限(MC)は赤字で補填(ほてん)点」

- 理由: それぞれのルールを採用した場合に、企業の利潤がどうなるか(結果)に焦点を当てた覚え方です。「平均→利潤ゼロ」「限界→損失(赤字)が出るから補助金などで補填が必要」と、結論をシンプルに覚えたい人向けです。

結論:私が採用した覚え方はコレ!

私が「これだ!」と思ったのは、提案2:目的で覚える!キャラクター化法です。

理由は、単に図の交点を丸暗記するのではなく、「なぜそのルールがあるのか?」という根本的な目的とセットで覚えられるからです。

「平均さんは企業のことを考えているから赤字にしない点を選ぶんだな」「限界くんは理想を追い求めるから、赤字になっても効率的な点を選ぶんだな」と考えると、ただの無機質なグラフにストーリーが生まれて、すごく頭に入ってきやすくなりました。

この覚え方なら、応用問題が出ても対応できそうな気がします!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、独占市場における2つの価格形成原理について、私の失敗談とAIが考えてくれた暗記法をシェアしました。

- 独占市場の問題は、まずどの価格決定ルールが適用されているかを確認する。

- 平均費用価格形成原理は、需要曲線(D)と平均費用曲線(AC)の交点(G)で価格が決まる(利潤ゼロ)。

- 限界費用価格形成原理は、需要曲線(D)と限界費用曲線(MC)の交点(I)で価格が決まる(損失発生)。

- 暗記法は「平均さんは安定志向、限界くんは理想追求」で目的とセットで覚えよう!

記事の締めと読者へのメッセージ

独占市場のグラフ問題、ややこしいですよね!でも、一つ一つのルールが「誰のために(何のために)」あるのかを考えると、少しだけ親しみが湧いてきませんか?

今回のAIが考えてくれた暗記法、どう思いますか?もし皆さんが使っているもっと良い覚え方があれば、ぜひコメントで教えてください!一緒にこの難関を乗り越えましょう!

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント