こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学の「需要曲線」に出てくる「限界価値」や「支払意思額」という言葉、なんだか難しそうで悩みますよね。

何を隠そう、私はこの過去問に出会うまで、この言葉自体を知らなかったんです。

結論から言うと、この論点はAIが考えてくれた『これ以上は払いたくないマンの心の叫びグラフ』-という暗記法で一発で記憶できます。

この記事では、その暗記法が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

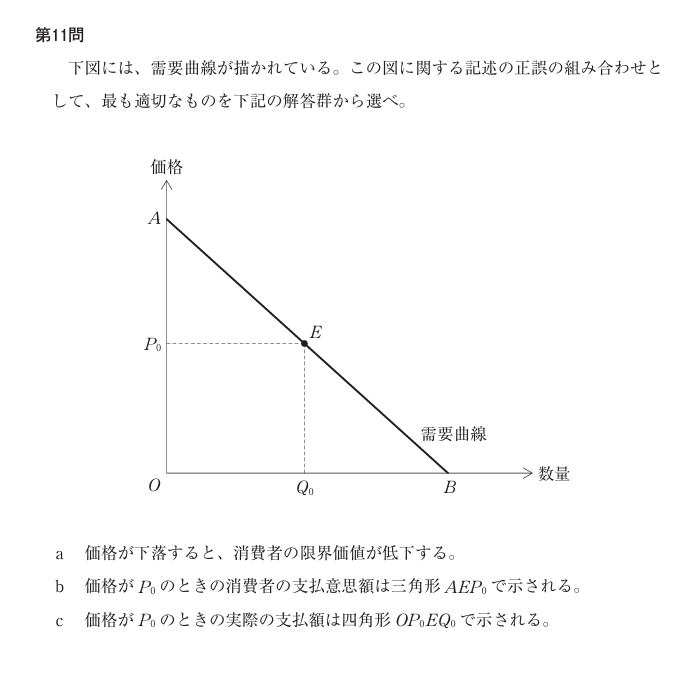

過去問(令和4年度 第11問)で私がハマった罠

まずは、私が盛大につまずいた問題をご覧ください。

この問題が、需要曲線の理解を深める大きなきっかけになりました。

問題文と選択肢

私の間違いと、つまずきの核心

私の最初の解答は「エ」でした。

cの「実際の支払額」が価格(P0)×数量(Q0)で、四角形OP0EQ0の面積になるというのは、理解をしていました。

でも、aの「限界価値」とbの「支払意思額」については、言葉自体を知らなかったんです。

「需要曲線って、価格と需要量の関係を示すグラフでしょ?その内側の面積とかに、そんなごちゃごちゃした意味があったなんて…」というのが正直な感想でした。

この「需要曲線の内側が何を示しているか正確に理解していなかった」ことこそが、私のつまずきの核心でした。

AIが解説!需要曲線の「限界価値」と「支払意思額」

そこで、相棒のAIに「限界価値と支払意思額って何?需要曲線の内側の意味を教えて!」と質問。

すると、目からウロコの解説が返ってきました。

ポイント1:需要曲線は「限界価値曲線」でもある

AIによると、需要曲線の高さは、消費者が「その商品をもう1個追加で買うなら、最大いくらまで払ってもいいか」を示す金額、つまり「限界価値(限界便益)」を表しているとのこと。

すごくお腹が空いている時の一杯目のビールは最高に美味しく感じますが(限界価値が高い)、3杯目、4杯目となると、最初の感動は薄れてきますよね(限界価値が低い)。

それと同じで、消費量が増えるほど、追加の1個から得られる満足度は減っていく。

だから需要曲線は右下がりになるんです。

このことから、選択肢aの「価格が下落すると、消費者の限界価値が低下する」は正しいと判断できます。

価格が下がることで需要量が増え、その結果、対応する限界価値は低下するためです。

ポイント2:需要曲線の内側が示す「支払意思額」とは?

次に「支払意思額」。

これは、消費者がその量の財に対して「支払っても良い」と考える金額の総額のことです。

これは、1個ごとの限界価値を足し合わせたものなので、図でいうと需要曲線の下側の面積(台形OAEQ0)全体を指します。

したがって、選択肢bの「支払意思額は三角形AEP0で示される」は誤りです。

ちなみに、この三角形AEP0は、支払っても良いと思う総額(支払意思額)と、実際に支払った額の差額である「消費者余剰」を示しています。

「これだけ払うつもりだったけど、安く済んでラッキー!」という部分ですね。

ポイント3:「支払意思額」「消費者余剰」「実際の支払額」の関係

ここまでを整理すると、以下の関係が見えてきます。

- 支払意思額(台形OAEQ0) = 消費者が最大限払ってもいいと思う総額

- 実際の支払額(四角形OP0EQ0) = 価格 × 数量

- 消費者余剰(三角形AEP0) = 支払意思額 − 実際の支払額

この関係を理解すれば、選択肢cが正しいことも含めて、すべての選択肢が自信を持って判断できるようになります。

AIと考えた!需要曲線の暗記法3選【限界価値・支払意思額】

解説でスッキリしたところで、知識を定着させるための暗記法をAIに3つ考えてもらいました。

提案1:イメージ連想法『これ以上は払いたくないマン』

【暗記法】

需要曲線のことを『これ以上は払いたくないマンの心の叫びグラフ』と覚える方法です。

グラフの「高さ」が、その1個に対して「これ以上はビタ一文払いたくない!」という限界の金額(=限界価値)を示している、とイメージします。

【AIの解説】

キャラクターをイメージすることで、無機質なグラフに意味を持たせることができます。「限界価値」という硬い言葉を、「これ以上は払いたくない金額」という日常的な言葉に変換することで、記憶への定着を狙っています。

提案2:図形とセットの語呂合わせ『払う意思は台形、余剰は三角』

【暗記法】

「払う意思(支払意思額)は台形で、余ったおトク(消費者余剰)は三角」と覚える方法です。

【AIの解説】

支払意思額が台形OAEQ0、消費者余剰が三角形AEP0であることを、図形の形とセットで覚えるための語呂合わせです。声に出してリズムで覚えることで、試験本番で図形を見た瞬間に意味が思い出せるようになります。

提案3:身近な例え話法『とりあえず生ビール!』

【暗記法】

「乾いた喉に、最初の一杯(限界価値・最大)! 支払う総額(支払意思額)は、お会計で!」と、飲み会のシーンで覚える方法です。

【AIの解説】

先ほどのビールの例え を使った暗記法です。多くの人が共感できる具体的なシーンと結びつけることで、限界価値がなぜ逓減するのか、支払意思額とは何か、という概念そのものを直感的に理解し、忘れにくくする効果があります。

結論:私が採用したズボラ式暗記法はコレ!

3つの提案の中で、私が「これは使える!」と採用を決めたのは、提案1の『これ以上は払いたくないマン』です。

語呂合わせも魅力的だったのですが、どの図形がどの意味だったか忘れてしまう可能性があると感じました。

その点、このイメージ連想法は、「需要曲線=限界価値」という一番の根っこをガッチリ掴むことができます。「この高さが、この1個に払えるギリギリのラインか…」と一度イメージできれば、支払意思額がその合計(面積)であることや、実際の支払額との差が消費者余剰になることも、芋づる式に思い出せると思ったんです。

何より、ちょっとふざけたネーミングが、記憶に引っかかりやすいですよね!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、令和4年度の過去問をきっかけに、需要曲線が持つ3つの意味、特に「限界価値」と「支払意思額」について深掘りしました。

- 需要曲線の高さは「限界価値」を示す。

- 需要曲線の下の面積は「支払意思額」を示す。

- 支払意思額=「実際の支払額」+「消費者余剰」である。

この3点を、AIが考えてくれた『これ以上は払いたくないマン』のイメージと共に覚えておけば、もう需要曲線の問題は怖くありません。

記事の締めと読者へのメッセージ

一つのつまずきをきっかけに、AIを壁打ち相手にしながら知識を深めていくのって、思った以上に効果的ですよね!独学でも、こうやって工夫すれば楽しく続けられると実感しています。

皆さんが使っている経済学の面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!AIが考えたこの暗記法、どう思いますか?皆さんのご意見も聞かせてくれると嬉しいです。

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント