こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

【この記事でわかること】

✅ 補助金政策の余剰分析で、最も重要なポイント

✅ 令和2年度 第17問の過去問を解くための、具体的な思考プロセス

✅ この論点を二度と間違えないための、Gemini式暗記物語

経済学の余剰分析、特に補助金が絡むと「結局、総余剰って増えるの?減るの?」って悩みますよね。私も、消費者と生産者の余剰が増えるのだから、社会全体でも得するはず…と単純に考えてしまい、見事に過去問の罠にハマりました。

結論から言うと、「政府の支出」というマイナスの余剰を見落とすことが、この論点の最大のつまずきポイントです。そして、Geminiが作ってくれた『補助金レストランの悲劇』という物語を読めば、この仕組みを二度と忘れることはありません。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

中小企業診断士試験の壁!補助金政策の基本と余剰分析

まず、補助金問題の基本をおさらいしましょう。余剰分析とは、市場取引によって生まれる利益(余剰)が、誰にどれだけ配分されるかを分析することです。

- 消費者余剰: 消費者が「この値段までなら払ってもいい」と思う価格と、実際の価格との差額。消費者が得したと感じる部分です。

- 生産者余剰: 生産者が「これ以上安くは売れない」と思う価格と、実際の価格との差額。生産者が得したと感じる部分です。

- 政府余剰: 政府の財政状況です。税収ならプラス、補助金のような支出ならマイナスになります。

- 総余剰: 上記3つを合計したもので、社会全体の利益を示します。

補助金政策のポイントは、政府余剰がマイナスになるということです。 私はこの視点がスッポリ抜け落ちていました…。

過去問(令和2年度 第17問)で私がハマった罠

ここで、私の失敗談をお話しします。この問題で、私は見事に思考の迷路に迷い込みました。

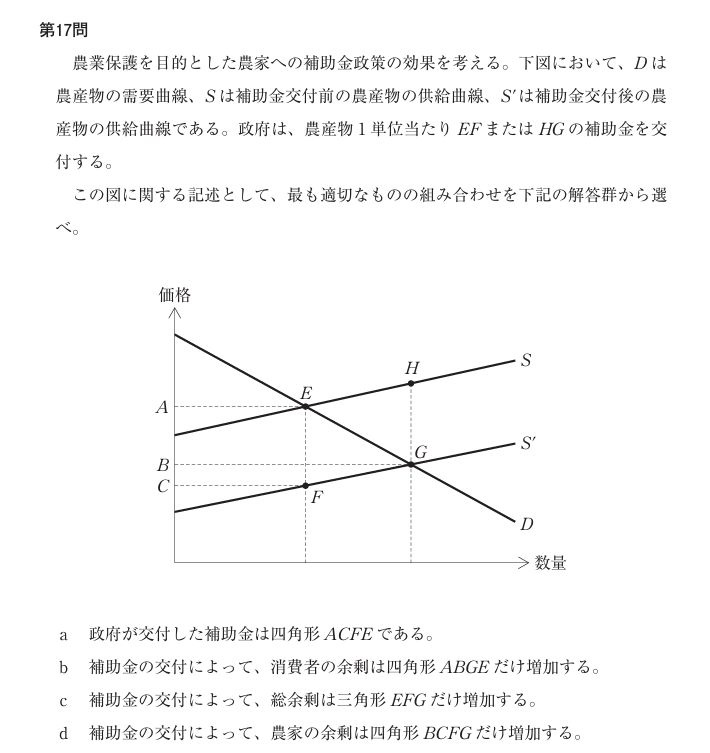

問題文と選択肢

【正解】

エ

私の間違いと、つまずきの核心

私は最初、選択肢「ウ」を選びました。

記述bの「消費者の余剰は四角形ABGEだけ増加する」というのは、価格がAからBに下がるので、直感的に正しいと分かりました。問題は記述cです。「総余剰は三角形EFGだけ増加する」という記述を、何の疑いもなく「余剰が増えるんだから、これも正しいだろう」と考えてしまったのです。

しかし、つまずきの核心は「政府の財政負担(=マイナスの余剰)を全く考慮していなかった」ことでした。消費者と生産者がハッピーになる裏で、政府(つまりは国民の税金)がそのコストを支払っているという視点が欠けていたのです。

Geminiが解き明かす!各余剰の変化と「死荷重」の正体

Geminiにこのつまずきを解説してもらったところ、各選択肢の正誤がクリアになりました。この問題のポイントは、補助金によって各余剰がどう変化するかを、正解の選択肢から正確に理解することです。

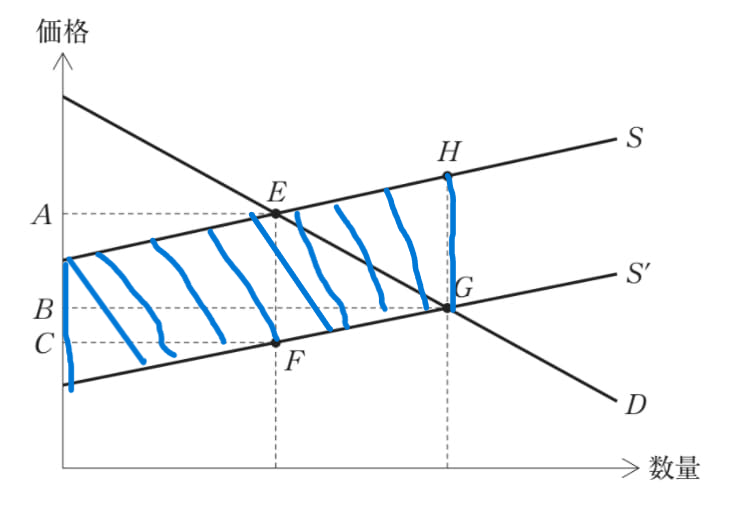

- 消費者余剰の増加(記述b → 正しい)

補助金により、市場価格はAからBに下がります。消費者はより安い価格で、より多くの量を購入できるようになるため、その利益は四角形ABGEの面積分だけ増加します。したがって、記述bは正しいです。 - 生産者余剰の増加(記述d → 正しい)

補助金交付後、生産者は消費者から価格Bを受け取り、さらに政府から補助金を受け取ります。この問題のグラフにおいては、生産者の余剰の増加分は四角形BCFGの面積で示されます。したがって、記述dは正しいです。 - 総余剰の変化と死荷重(記述c → 誤り)

記述cは「総余剰は三角形EFGだけ増加する」としていますが、これが最大の罠です。実際には、消費者と生産者の余剰が増加する一方で、政府が多額の補助金を支出するため、社会全体の総余剰は減少します。

この社会全体で見た損失分を「死荷重(または超過負担)」と呼び、その面積は三角形EHGで示されます。総余剰は増加するどころか、死荷重の分だけ減少してしまうのです。よって、記述cは誤りです。 - 政府の財政負担(記述a → 誤り)

記述aは「政府が交付した補助金は四角形ACFEである」としています。しかし、政府が支出する補助金の総額は「1単位あたりの補助金額(HGまたはEF)× 補助金交付後の生産量(G点の数量)」で計算されます。

グラフ上で見ると、これは価格軸のS線の切片とS’の切片、そして点HとGを結んだ平行四辺形の領域(下図参照)に相当します。

したがって、記述aの四角形ACFEは誤りです。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

この「政府のマイナス分を忘れない」という教訓を定着させるため、Geminiに暗記物語を作ってもらいました。

『補助金レストランの悲劇』

とある街に、大人気のレストランがありました。気前の良い市長(政府)は、街の名物であるこのレストランの料理に「補助金」を出すことを決めます。

すると、お客さん(消費者)はいつもより安く料理が食べられて大喜び!シェフ(生産者)も、市長から補助金がもらえるので、実質的には高く売れてウハウハです。お客さんもシェフも、まさにWin-Winの関係になりました。

しかし、物語はここで終わりません。

市長は補助金を出しすぎたせいで、市の財政は火の車に。さらに、レストランは補助金目当てに、本来の実力以上の量の料理を無理して作るようになりました。その結果、食材の質が落ちたり、サービスの提供が追いつかなくなったりして、レストラン全体の価値が少しずつ下がってしまったのです。

この「誰のためにもならなかった、無理が生んだ無駄」こそが、経済学でいう『死荷重』なのです。

【この物語で覚えるポイント】

お客さん(消費者)とシェフ(生産者)がどれだけ喜んでも、市長(政府)の財政赤字を無視してはいけません。そして、補助金というカンフル剤は、時に市場を歪ませて「死荷重」という無駄を生んでしまう。この物語を思い出せば、補助金問題における3つの余剰の関係性を忘れることはないはずです。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

いやー、経済学って本当に奥が深いですよね!今回の補助金の余剰分析で学んだポイントは、たったの2つです。

- 補助金の問題では、必ず「政府の財政負担(マイナスの余剰)」を考慮する!

- 社会全体の総余剰は減少し、必ず「死荷重」が発生する!

この2点を押さえておけば、もうグラフ問題で迷うことはありません。

記事の締めと読者へのメッセージ

同じ論点でつまずいた方、今日の記事は参考になりましたでしょうか?「なるほど!」と思っていただけたら嬉しいです!

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!Geminiが作ったこの物語、どう思いますか? 感想も聞かせてくれると励みになります。

この記事が役に立ったと思ったら、次はこの知識を応用してみませんか?同じく国内の産業保護を目的とした政策としてよく比較される、『輸入関税』と『生産者補助金』について解説した、こちらの記事もおすすめです!2つの政策の違いが分かると、余剰分析への理解がさらに深まりますよ。

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。ちいさなことからコツコツと、それではまた!

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント