こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

【この記事でわかること】

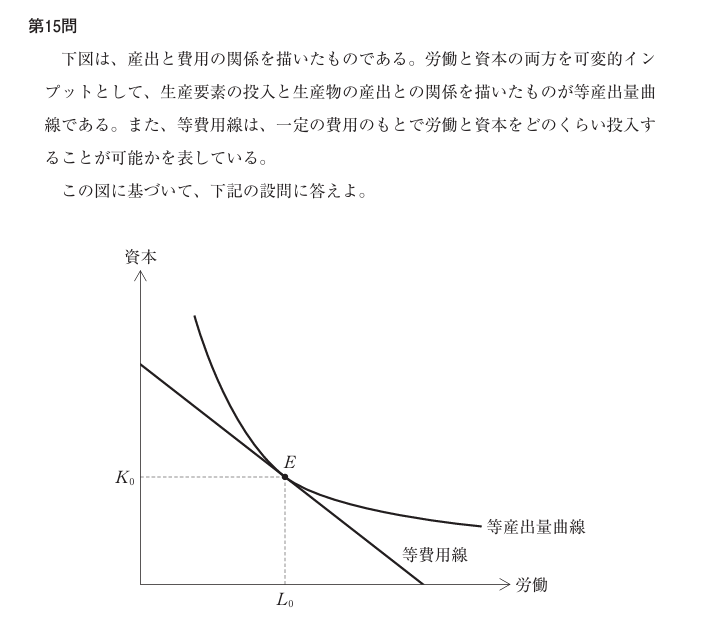

✅ 等費用線の定義と、資本レンタル価格・賃金率が変化した際のグラフの動き

✅ 令和元年度 第15問 設問1を解くための、具体的な思考プロセス

✅ この論点を二度と間違えないための、Gemini式「擬人化」暗記物語

経済学のグラフ問題、特に「等費用線」の縦軸・横軸がどうして動くのか、悩みますよね。「資本のレンタル価格」という言葉も、なんだかイメージしづらい…。

結論から言うと、この論点はGeminiが作ってくれた『等費用線くんの買い物冒険』という物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

まずは基本から!等費用線とは?数式で理解する資本レンタル価格と賃金率

中小企業診断士の経済学を攻略する上で、等費用線の理解は避けて通れません。でも、このグラフ、最初はとっつきにくいですよね。

まずは、私がGeminiに教えてもらった核心部分から解説します。

等費用線の公式:C = wL + rK

等費用線とは、一言でいうと「決められた予算(総費用)で、購入できる生産要素(労働と資本)の組み合わせを示した線」のことです。

Geminiが教えてくれたこの数式がすべての基本になります。

- C:総費用 (Cost) ← 使えるお金の総額

- w:賃金率 (Wage) ← 労働力1単位あたりの価格

- L:労働量 (Labor) ← 投入する労働の量

- r:資本のレンタル価格 (Rental) ← 資本1単位あたりの価格

- K:資本量 (Kapital) ← 投入する資本の量

つまり、「(賃金率 × 労働量)+(資本レンタル価格 × 資本量)= 総費用」という、企業の支出を表す式なんです。

「資本のレンタル価格」って何?身近な例で解説

ここでつまずきがちなのが「資本のレンタル価格」。なんだか難しそうですが、「工場の機械をリースするときの料金」や「事業で使うPCのレンタル料」と考えればOKです。要は、資本(機械や設備など)を使うためのコストということですね。

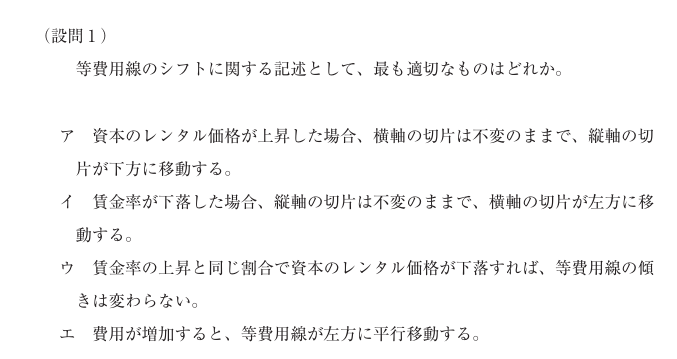

過去問(令和元年度 第15問 設問1)で私がハマった罠

基本を理解したところで、私が実際に間違えた問題を見ていきましょう。この失敗が、後の「暗記物語」につながります。

問題文と選択肢

【正解】

ア

私の間違いと、つまずきの核心

私は最初、選択肢「イ」を選んでしまいました。「賃金率が下落したら、労働者を雇いやすくなるから、投入する労働量が増えて右に移動するはずだ!」と直感的に考えてしまったのです。

今思えば、つまずきの核心は、等費用線の数式(C = wL + rK)をグラフと結びつけて理解できていなかったことでした。各要素が変化したときに、なぜ切片が動いたり、傾きが変わったりするのかを全く説明できなかったのです。

この状態をGeminiに相談したところ、忘れられない暗記法を授けてくれました。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

私「Gemini、『等費用線』を擬人化して、シフトする要因が覚えられる短い物語を作ってくれない?」

Gemini「お任せください。こんな物語はいかがでしょう。」

擬人化で覚える『等費用線くんの買い物冒険』

主人公は、お小遣いを握りしめた男の子、「等費用線くん」。

彼のお小遣いの総額が「総費用(C)」です。彼には大好きなものが2つあります。

一つは「労働(L)」という名前のポテトチップス。値段は「賃金率(w)」です。

もう一つは「資本(K)」という名前のジュース。値段は「資本レンタル価格(r)」です。【ある日の出来事①:ジュース(資本)だけ値上げ!】

いつものようにお店に行くと、なんと「資本ジュース(K)」だけが値上げ(rが上昇)していました!等費用線くんは考えます。

「お小遣い(C)は変わらないから、もしジュースだけを買うとしたら、前より少ししか買えないな…(縦軸の切片が下方に移動)。ポテチ(L)の値段(w)は変わらないから、ポテチだけ買うなら今までと同じ量が買えるぞ(横軸の切片は不変)。」こうして、彼の買える範囲(等費用線)は、縦側だけが縮んだ形に変わってしまいました。

【ある日の出来事②:ポテチ(労働)が安売り!】

別の日に、今度は「労働ポテチ(L)」が安売り(wが下落)していました!等費用線くんは喜びます。

「お小遣い(C)は同じだけど、ポテチだけ買うなら、いつもよりたくさん買える!(横軸の切片が右方に移動)。ジュース(K)の値段(r)は同じだから、買える量は変わらないな(縦軸の切片は不変)。」この日、彼の買える範囲(等費用線)は、横にぐーんと広がったのでした。

なぜこの物語で覚えられるのか?

この物語は、等費用線の各要素を身近な買い物に置き換えています。

- 等費用線 → 男の子が使えるお小遣いの限界ライン

- 総費用 (C) → お小遣いの総額

- 労働 (L) と 資本 (K) → 買いたい商品(ポテチとジュース)

- 賃金率 (w) と 資本レンタル価格 (r) → 商品の値段

過去問の正解選択肢「ア」は、まさに物語の【出来事①】そのものです。「資本のレンタル価格(ジュースの値段)が上がると、買える資本の量(ジュースの量)だけが減る」とイメージすれば、もう間違えませんよね。

ちなみに、ChatGPTのような他の生成AIに聞いてみても、面白い例えを出してくれるかもしれません。自分に合った覚え方を見つけるのが一番ですね!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、経済学の「等費用線」について、私の失敗談とGemini直伝の暗記物語をシェアしました。

- 等費用線の基本:式は

C = wL + rK。決められた予算内で買える労働と資本の組み合わせ。 - 縦軸の切片:予算の全てを資本(K)に使ったときに買える量(C/r)。資本レンタル価格(r)が変化すると動く。

- 横軸の切片:予算の全てを労働(L)に使ったときに買える量(C/w)。賃金率(w)が変化すると動く。

- 平行シフト:賃金率(w)と資本レンタル価格(r)が変わらずに、総費用(C)だけが増減すると、線全体が平行に動く。

このポイントを『等費用線くんの買い物冒険』の物語とセットで覚えておけば、本番で迷うことはなくなるはずです!

記事の締めと読者へのメッセージ

グラフ問題って、最初はアレルギー反応が出ちゃいますよね!でも、一度理解してしまえば安定した得点源になります。一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!Geminiが作ったこの物語、どう思いますか? 感想も待ってます!

今回学んだ「等費用線」は、「等産出量曲線」と組み合わせることで初めて真価を発揮します。両者の関係を解説したこちらの記事も、ぜひ続けてお読みください!

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント