こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

【この記事でわかること】

✅ 「金利平価説」と「購買力平価説」の、最も重要なポイント

✅ 令和1年度 経済学・経済政策 第7問を解くための、具体的な思考プロセス

✅ この論点を二度と間違えないための、Gemini式暗記物語

経済学の「金利平価説」と「購買力平価説」、どっちが円高でどっちが円安になるんだっけ…と悩みますよね。私も先日、見事に過去問の罠にハマってしまいました。

結論から言うと、この2つの説は、Geminiが作ってくれた『金利くんと購買力さんの為替レート物語』を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

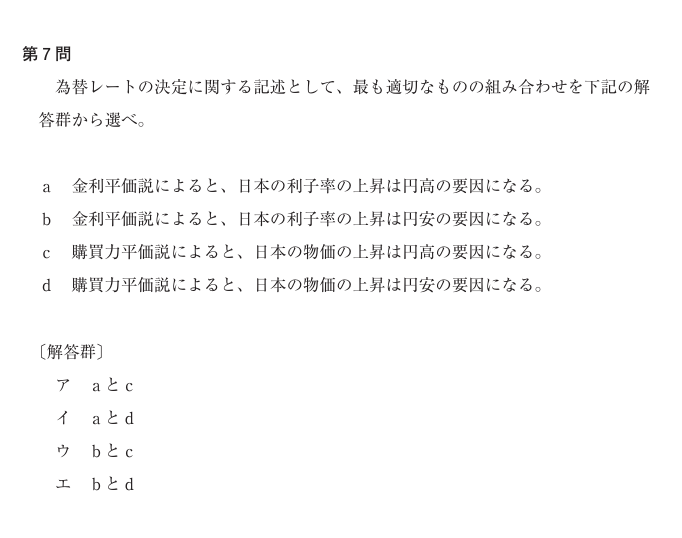

過去問(令和1年度 第7問)で私がハマった罠

まずは、私がつまずいた問題をご覧ください。この問題、皆さんは自信を持って正解できますか?

問題文と選択肢

(正解:ア)

私の間違いと、つまずきの核心

ちなみに、私の最初の解答は「エ」でした…。aの「金利平価説」はなんとなく正解だと分かったのですが、「購買力平価説」を完全に勘違いしていたんです。

根本原因は「購買力平価説」の概念を正しく理解していなかったことでした。日本の物価が上がったら、なんとなく日本経済が強くなったイメージで「円高」になるのでは?と安直に考えてしまったのです。金利平価説についても、なぜそうなるのか深い理解はありませんでした。

【Geminiが解説】中小企業診断士試験の「金利平価説」と「購買力平価説」

そこで、私の頼れるAI相棒、Gemini(ChatGPTと同じ生成AIの一種です)に、それぞれの説の基本的な考え方を解説してもらいました。

金利平価説:金利が高い国の通貨は人気になって「高く」なる!

Geminiの解説によると、金利平価説のポイントは「世界中の投資家は、少しでも有利な金利でお金を運用したい」と考えている点です。

例えば、日本の利子率がアメリカより高くなると、世界中の投資家は「ドルを売って、利子の高い日本円で預金したい!」と考えます。その結果、「円を買いたい」という需要が高まるため、円の価値が上がり「円高」になる、というわけです。

購買力平価説:物価が高い国の通貨は不人気になって「安く」なる!

一方、私が間違えた購買力平価説。こちらのポイントは「同じ商品なら、どこで買っても同じ価格になるはずだ」という考え方です。

例えば、日本で150円で売っているペンが、アメリカでは1ドルで売られていたとします。もし1ドル=100円なら、わざわざ高い日本で買わずに、みんなアメリカで買いますよね。そのために「円を売ってドルを買う」動きが活発になり、円の価値が下がり「円安」に向かう、というのが購買力平価説の考え方です。日本の物価が上がると、その分だけ円の価値(購買力)が下がるとイメージすれば分かりやすいですね。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

この解説で概念は理解できましたが、試験本番で瞬時に思い出せるか不安が残ります。そこでGeminiに、この2つの説を擬人化した物語を作ってもらいました。これが傑作なんです!

【暗記物語】せっかちな投資家『金利くん』と、しっかり者の買い物上手『購買力さん』

とある世界に、二人の為替レートの専門家がいました。

一人は、フットワークの軽い投資家『金利(きんり)くん』。彼は「利子」という言葉に目がなく、1円でも多く儲けられる場所に資産を移すのが得意です。

ある日、金利くんはニュースを見ました。

「速報!日本の利子率が大幅アップ!」

それを聞いた金利くんは、すぐさま叫びます。

「大変だ!ドルを持っている場合じゃない!今すぐ円に両替して日本の銀行に預金するぞ!」

金利くんのように考える人が世界中で殺到し、みんなが円を欲しがったため、円の価値はぐんぐん上がりました(円高)。

もう一人は、世界中を旅する買い物上手『購買力(こうばいりょく)さん』。彼女は「同じ商品なら1円でも安く買う」をモットーにしています。

ある日、購買力さんは日本に来て驚きました。

「えっ!去年まで100円だったハンバーガーが150円に値上がりしてる!アメリカならまだ1ドル(100円)で買えるのに!」

彼女はガッカリして言いました。

「日本のモノは高すぎるわ…。これなら円は売って、ドルを持ってアメリカで買い物をした方がお得ね」

購買力さんのように考える人が増えた結果、みんなが円を売りたがったため、円の価値はどんどん下がっていきました(円安)。

なぜこの物語で覚えられるのか?

この物語のポイントは、2人のキャラクター設定です。

- 金利くん(金利平価説) → 利子を追いかけて通貨を「買う」 → 通貨の価値が「高く」なる(円高)

- 購買力さん(購買力平価説) → 物価高を嫌って通貨を「売る」 → 通貨の価値が「安く」なる(円安)

このシンプルな行動原理をイメージするだけで、もうどちらが円高・円安要因になるか迷わなくなりますよね!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

最後に、この物語を使って先ほどの過去問をもう一度解いてみましょう。

- a:金利平価説によると、日本の利子率の上昇は円高の要因になる。

→ 金利くんが「日本の利子率アップ!」と聞いて円を買いに走る姿を思い出せば「円高」で正しいと分かりますね。 - d:購買力平価説によると、日本の物価の上昇は円安の要因になる。

→ 購買力さんが「日本の物価が高い!」と怒って円を売る姿を思い出せば「円安」で正しいと分かります。

私が間違えた「c:購買力平価説によると、日本の物価の上昇は円高の要因になる」は、購買力さんが物価の高い国の通貨を嫌うことを思い出せば、間違いだと一瞬で見抜けます。

記事の締めと読者へのメッセージ

為替レートの理論、ややこしいですよね!でも、こうやって具体的なキャラクターや物語に落とし込むと、記憶に定着しやすくなると思いませんか?

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください! Geminiが作ったこの物語、どう思いますか? 感想もいただけると嬉しいです。

金利平価説の考え方をさらに発展させた『マンデル=フレミング・モデル』を解説した記事もおすすめです!

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント