こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

【この記事でわかること】

✅ 買い手独占企業が利潤を最大化し、雇用量と賃金を決定するプロセスの最も重要なポイント

✅ 令和5年度 経済学・経済政策 第23問の過去問を解くための、具体的な思考プロセス

✅ この論点を二度と間違えないための、Gemini式暗記物語

買い手独占のグラフ問題、特に「なんで賃金が決まるのはMCとDの交点じゃないの?」とか「余剰ってどこの三角形?」ってところで悩みますよね。私も、理屈は分かったつもりでも、いざ問題を解くと「あれ?」となってしまいました。

結論から言うと、買い手独占の複雑なルールは、Geminiが作ってくれた『ケチな領主と城下町の職人たち』という物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

そもそも「買い手独占」とは?通常の市場との違い

中小企業診断士の経済学で出てくる「買い手独占」の労働市場、これって一体何なのでしょうか?

簡単に言うと、労働者(売り手)はたくさんいるのに、雇う側(買い手)が1社しかいない市場のことです。まさに問題文にある「企業城下町」が典型例ですね。

ここで重要なのは、買い手である企業が圧倒的に強い立場にあるということです。

通常の市場なら、企業同士が「うちではもっと高い給料を出すよ!」と競争するので、労働者はより良い条件の職場を選べます。しかし、買い手独占市場ではその競争がありません。

だから、企業は「できるだけ安く、でも利益が最大になるように」人を雇うことができるのです。この「企業の言い値で決まりやすい」という点が、通常の市場との最大の違いです。

過去問(令和5年度 経済学・経済政策 第23問)の選択肢を徹底解説!

まずは、私が盛大につまずいた過去問をご覧ください。この問題の選択肢を一つひとつ解きほぐすことで、買い手独占のポイントを明らかにしていきましょう。

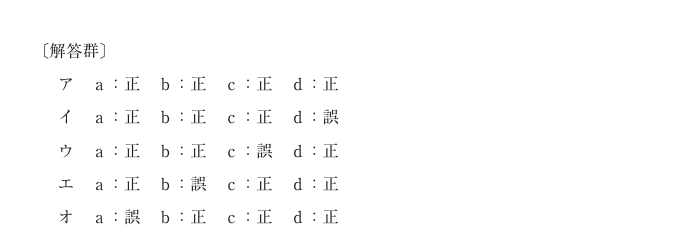

(正解:エ)

私の間違いと、つまずきの核心

私は最初、選択肢「オ」を選びました。これは「aが誤り」だと判断したからです。需要曲線(D)と限界費用曲線(MC)が交わる点Fで賃金(W2)が決まると思い込んでいたんですね。これが最大のつまずきでした。

bとcの「余剰」に関する記述も、「なんとなく違う気がする…」程度の理解度で、自信を持って正誤を判断できませんでした。

この経験から、「買い手独占のルール」を正確に理解していなかったことが根本原因だと痛感しました。

それでは、各選択肢をGeminiの解説を元に見ていきましょう。

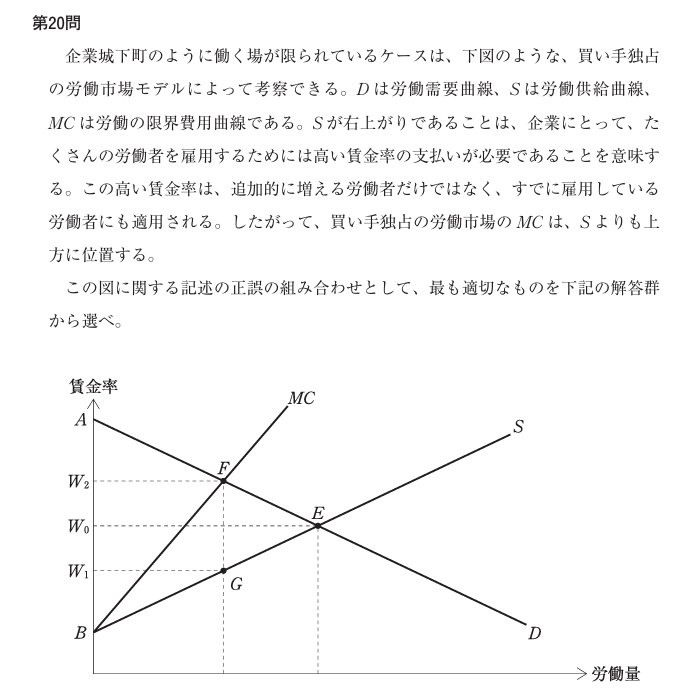

【選択肢a】この独占企業は、W1の賃金率で労働者を雇用する。(正)

これは買い手独占の最重要ポイントです。企業は2段階のステップで意思決定を行います。

- 【STEP1:雇用量の決定】 企業は、利益が最大になるように「労働者をあと1人追加で雇ったときのコスト(MC)」と「その人が生み出す売上(D)」が一致する点(点F)まで人を雇います。

- 【STEP2:賃金率の決定】 そして、STEP1で決めた人数を雇うために「最低いくら払えば来てくれるか?」を考えます。これは労働供給曲線(S)を見ればわかります。点Fの真下にある点Gが、その人数が働いてくれる最低ラインの賃金率。つまりW1で雇うのが、企業にとって最も合理的(=安く済む)なのです。

この「量(F点)を決めてから、賃金(G点)を決める」という順番が鉄則です。したがって、記述aは正しいです。

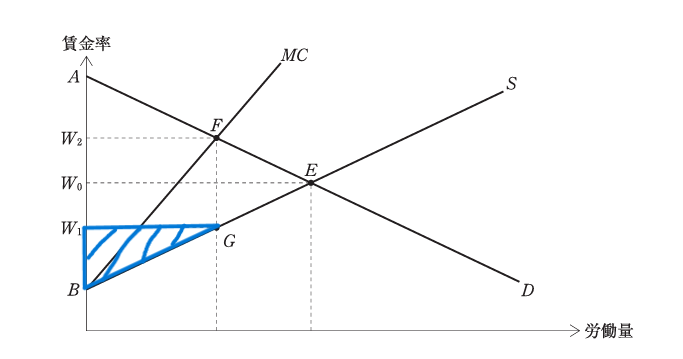

【選択肢b】労働者の余剰は、三角形AW2Fである。(誤)

次に「余剰」です。余剰とは「得した分」と考えると分かりやすいです。

労働者余剰とは、「労働者が実際に受け取った賃金」から「最低限この金額なら働いてもいいと思っていた賃金」を差し引いた、労働者側の”得した分”を指します。

- 実際に受け取った賃金:W1

- 最低限働いてもいい賃金:これは労働供給曲線(S)が示しています。

グラフで見ると、実際に受け取る賃金線(W1の水平線)と、最低限欲しい賃金線(労働供給曲線S)に挟まれた、三角形BW1Gの青い部分が労働者余剰となります。

三角形AW2Fは、企業側の視点に関連する部分であり、労働者の”得”とは全く関係ありません。よって、記述bは誤りです。

【選択C】労働市場が完全競争である場合と比べて、三角形EFGだけの余剰が失われている。(正)

これは「死荷重(しかじゅう)」とも呼ばれる、社会全体での損失分についての記述です。

- もし市場が完全競争だったら…

需要(D)と供給(S)が交わる点Eで均衡します。社会全体の余剰(企業と労働者の”得”の合計)は、三角形ABEの面積になります。 - 買い手独占の市場では…

先ほど見たように、点Gで取引が行われます。この時の社会全体の余剰は、企業余剰(四角形AW1GF)と労働者余剰(三角形BW1G)を足した、台形ABGFの面積になります。

両者を比べると、完全競争市場(三角形ABE)から買い手独占市場(台形ABGF)になることで、三角形EFGの部分がごっそり消えてしまっています。これが、独占によって誰も得をしない、社会全体で失われた余剰「死荷重」です。したがって、記述cは正しいです。

【選択肢d】最低賃金率がW0に設定されると、労働投入量は増加する。(正)

普通、最低賃金を上げると雇用は減りそうですが、買い手独占では逆の現象が起こり得ます。

もし最低賃金がW0に設定されると、企業はW1という安い賃金では人を雇えなくなります。W0を支払う義務が生じるため、企業の限界費用(MC)は点EまでW0で一定になります。

企業は利益が最大となるよう、新たな限界費用線(W0の水平線)と労働需要(D)が交わる点Eまで雇用を増やします。

その結果、もともとの雇用量(点Fの真下)よりも、点Eの真下の雇用量の方が多くなります。よって、記述dは正しいです。

このように、企業の力が強すぎる不完全な市場では、適切な規制(最低賃金)が逆に良い結果を生むという、非常に興味深いケースですね。

実はこれとよく似た話が、「売り手」が1社の独占企業に対する価格規制でも起こります。合わせて学習すると、知識が立体的に整理できますよ。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

この複雑なルール、特に賃金がW1になるプロセスと、余剰が失われる部分をイメージしやすくするために、Geminiに暗記用の物語を作ってもらいました。

ChatGPTのような他の生成AIにも物語は作れますが、今回は私のつまずきポイントをしっかり理解してくれたGeminiに依頼しました。

物語:『ケチな領主と城下町の職人たち』

昔々、あるところに、町にたった一つの工場を持つ、とても賢い(そして、ちょっとケチな)領主様(=独占企業)がいました。

町の職人たち(=労働者)は、この工場で働くしかありません。

ある日、領主様は考えました。

「わが工場の利益を最大にするには、一体何人雇うのがベストかのう?」

彼は、帳簿を広げ、計算を始めます。

「ふむふむ、職人を一人増やすごとにかかる追加費用(MC)と、その職人がもたらす追加の儲け(D)が、ちょうど釣り合う人数…ここじゃ! (点F)。この人数を雇うのが、わが工場にとって最も効率が良い!」

こうして領主様は、まず【最適な雇用量】を決定しました。

次に、彼はニヤリと笑ってこう考えます。

「さて、この人数を雇うと決めたが、給料はいくらにしようかのう? 彼らは他に働き口がない。できるだけ安くしたいものじゃ」

領主様は、職人たちが最低いくらなら働いてくれるかを示したリスト(労働供給曲線S)に目をやります。

「ほうほう。この人数なら、一人あたりこの金額(点G)で文句を言わずに働いてくれるようじゃな。よし、給料はW1で決まりじゃ!」

職人たちは、本当はもっと高い給料が欲しいと思っていましたが、他に働く場所がないため、その賃金(W1)を受け入れるしかありませんでした。そして、もしこの町が自由な競争市場だったら得られたはずの”得”の一部(三角形EFG)は、領主様のケチな判断によって、誰の懐にも入らずに消えてしまったのでした。

おしまい。

【物語のポイント解説】

この物語は、買い手独占企業の①まず最適な「量」を決める(MC=D)、②次にその量で雇える最低限の「価格(賃金)」を支払う(S上の点)という意思決定プロセスを、領主様の思考の流れに沿って表現しています。この「量→価格」の順番さえ覚えておけば、もうグラフのどの点で賃金が決まるか迷うことはありません!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、買い手独占の労働市場について、私の失敗談とGeminiの助けを借りて深掘りしてみました。

今日のポイントをおさらいします。

- 買い手独占の企業は、まず「量」を決め、次に「賃金」を決める!

- ①雇用量は、利益最大化ポイントであるMCとDの交点(F)で決まる。

- ②賃金は、その雇用量を確保できる最低ラインである労働供給曲線S上の点(G)で決まる(W1)。

- 労働者余剰は、実際に支払われる賃金(W1)と供給曲線(S)に挟まれた三角形BW1G。

- 死荷重(失われる余剰)は、完全競争(E)と独占(G,F)の差である三角形EFG。

- 最低賃金を適切に設定すると(例:W0)、逆に雇用量が増えることがある。

この順番と理由を、『ケチな領主と城下町の職人たち』の物語と一緒に覚えておけば、もう怖くないはずです!

記事の締めと読者へのメッセージ

買い手独占のグラフ、ややこしいですよね!でも、一度理屈がわかってしまえば、安定した得点源になるはずです。一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っている経済学の面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!Geminiが作ったこの物語、どう思いますか?

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント