こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の経済学、「需要曲線の価格弾力性」ってなんだか難しく感じますよね。

「右下がりの直線上なら、どこでも弾力性は同じじゃないの?」なんて思って、過去問でまんまと罠にハマってしまいました。

結論から言うと、この論点はAIが考えてくれた「『点』で見る価格弾力性!線の上でも場所次第」という暗記法で、計算式とセットで一発で記憶できます。

この記事では、その暗記法が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

【令和4年度 第14問】私がハマった「需要の価格弾力性」の罠

まずは、私が盛大につまずいた過去問からご紹介します。

この問題、あなたなら解けますか?

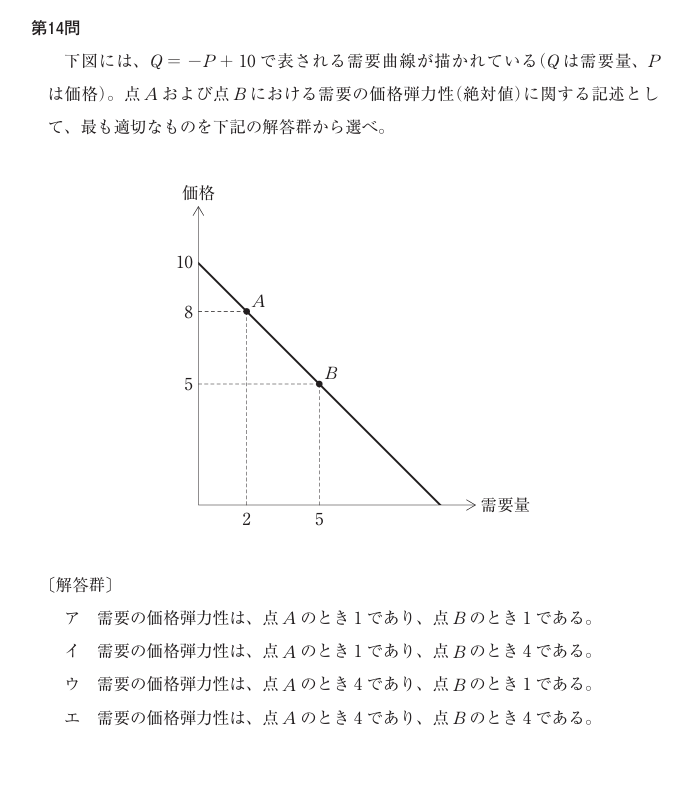

問題文と解答群

【出典】: 令和4年度 経済学・経済政策 第14問

私の間違いと、つまずきの核心

過去問を解いていた私は、迷わず選択肢「1」を選びました。なぜなら、「同じ需要”曲線”の上なんだから、弾力性もどこでも同じでしょ?」と思い込んでいたからです。

今思えば、これは無差別曲線(同じ効用水準を結んだ線)の考え方と完全に混同していました。

つまずきの核心は、「需要曲線上の点によって、価格弾力性の値は異なる」という超基本を理解していなかったこと。

そして、図を見て「価格が下がると(A→B)、需要量が増えている」という当たり前の変化に気づけなかったことでした。

なぜ?需要曲線上の点で「価格弾力性」が異なる理由

では、なぜ同じ直線上でも点によって価格弾力性は変わるのでしょうか。AIに聞いてみたら、答えは計算式の中にありました。

まずは基本!「需要の価格弾力性」の計算式をおさらい

皆さんが知りたいであろう「価格弾力性の計算式」から確認しましょう。

いくつか式はありますが、基本はこれです。

需要の価格弾力性 = 需要の変化率(%) / 価格の変化率(%)

そして、この式をもう少し使いやすくするために、需要曲線の一般的な数式と関連付けて考えていきます。

需要曲線が直線の場合、多くは中学校で習う一次関数 y = ax + b と同じ形で表せます。経済学では、縦軸を価格(P)、横軸を需要量(Q)とすることが多いですが、この数式では慣例的に Q = -aP + b という形で表現されます。

いきなり文字が出てきて混乱するかもしれませんが、大丈夫です。一つずつ見ていきましょう。

- b: これは切片です。もし価格(P)が0円だった場合の需要量、つまりその市場での最大の需要量を表します。

- -a: これは傾きです。価格(P)が1単位(例えば1円)上がった時に、需要量(Q)がどれだけ減るか(マイナスになるか)を示しています。価格が上がると需要は減るという大原則があるので、通常ここにマイナスがつくんですね。

今回の問題文の式 Q = -P + 10 に当てはめてみると、P の前には隠れた 1 があるので a が 1、そして b が 10 ということになります。

この関係性を踏まえると、価格弾力性の計算式は以下のように分解できるんです。

需要の価格弾力性 = 需要量の変化分(ΔQ) / 価格の変化分(ΔP) × 価格(P) / 需要量(Q)

Q = -P + 10 の「マイナス」の意味とは?

ここで、もう一つの疑問である「なぜ需要曲線がQ=-P+10で表されるのか」にも触れておきます。

先ほどの説明の通り、価格(P)の前の係数についている「マイナス」は、価格(P)が上がると、需要量(Q)が減るという「右下がりの関係」を示しているからなんですね。

グラフの切片がどうこう、というより、価格と需要量の関係性を表していると考えるとスッキリします。

実際に計算してみよう!点Aと点Bの価格弾力性

この式を使えば、点Aと点Bの弾力性が違うことは一目瞭然です。

問題の図から、それぞれのPとQを読み取ります。

- 点A: 価格(P) = 8, 需要量(Q) = 2

- 点B: 価格(P) = 5, 需要量(Q) = 5

これを先ほどの式に当てはめてみましょう。(傾きは-1、絶対値で考えるので1とします)

- 点Aの価格弾力性 = 1 × (8 / 2) = 4

- 点Bの価格弾力性 = 1 × (5 / 5) = 1

ほら、全然違う値になりました!つまり、正解は選択肢「3」だったわけです。

AIが考案!「需要曲線の価格弾力性」ズボラ式暗記法3選

この「同じ線上でも点が違えば弾力性も違う」という事実を、二度と忘れないようにするための暗記法をAIに考えてもらいました。私の条件は「『価格弾力性』という言葉を必ず入れること」です。

提案1:坂道イメージで覚える!

「価格弾力性、坂道(需要曲線)下れば気分も変化する」

右下がりの需要曲線を坂道に見立てて、坂道を下るにつれて景色が変わるように、点が変われば弾力性も「変化する」と覚える方法です。

ビジュアルで記憶したい人向けですね。

提案2:見るべきポイントを強調!

「『点』で見る価格弾力性!線の上でも場所次第」

私が混同していた「線」ではなく、あくまで「点」における値なのだと強く意識させるフレーズです。

「どこを見るべきか」を明確にしてくれるので、ミスを防げそうです。

提案3:計算式とセットで理屈で覚える!

「価格弾力性は『P/Q』がキモ!場所が変わればPとQも変わる」

計算式の一部である「P/Q」に注目する方法です。

点が動けば、当然その点の座標である価格Pと需要量Qの値も変わります。

だから弾力性も変わる、という理屈とセットで記憶する、最も実践的な覚え方かもしれません。

結論:私が採用した覚え方はコレ!

AIの3つの提案の中から、私は提案3の「価格弾力性は『P/Q』がキモ!場所が変わればPとQも変わる」を採用することにしました!

この覚え方なら、計算式の「× P/Q」という部分を見るたびに、「そりゃ点Aと点BでPとQの値が違うんだから、弾力性も変わるに決まってる!」と、当たり前のこととしてインプットできます。

これで、もう無差別曲線と混同することもなさそうです。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、令和4年度の過去問を通じて、「需要の価格弾力性」について学び直しました。

- ポイント1: 右下がりの需要曲線上では、点によって価格弾力性は異なる。

- ポイント2: 計算式の「P/Q」の部分が、点によって値が変わる原因。

- ポイント3: 私の新しい暗記法は「価格弾力性は『P/Q』がキモ!場所が変わればPとQも変わる」。

一つのつまずきも、こうして深掘りして自分なりの覚え方まで落とし込むと、強固な知識になりますね!

記事の締めと読者へのメッセージ

同じ論点でつまずいていた方、スッキリしましたか?経済学は一つ一つの積み重ねが大事ですよね!一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っている「価格弾力性」の覚え方もぜひコメントで教えてください!

AIが考えたこの暗記法、どう思いますか?ご意見お待ちしています。

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント