こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

【この記事でわかること】

✅ 価格・賃金の硬直性とその要因(メニュー・コスト、効率賃金仮説)の最も重要なポイント

✅ 令和2年度 経済学・経済政策 第9問を解くための、具体的な思考プロセス

✅ この論点を二度と間違えないための、Gemini式暗記物語

「価格が下方硬直的」とか「賃金の下方硬直性」って、言葉が難しくてイメージが湧きづらいですよね。私も「硬直性ってどういう意味…?」と混乱し、過去問でまんまと失点してしまいました。

結論から言うと、『価格や賃金の硬直性』は、Geminiが作ってくれたレストラン『硬直軒』の物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

【中小企業診断士】そもそも「価格や賃金の硬直性」とは?言葉の壁を壊そう

経済学のテキストで出てくる「硬直性」という言葉、なんだか難しく感じますよね。

まずは、この言葉の壁を壊してしまいましょう。

硬直性とは、シンプルに言うと「価格や賃金が、市場の状況に合わせてなかなか変化しない(動きづらい)状態」のことです。

特に試験で問われるのが「下方硬直性」という言葉。これは「価格や賃金が下がる方向には特に動きにくい」という意味です。景気が悪くなっても、商品の値段や給料がすぐには下がらない状況をイメージすると分かりやすいですよ。

過去問(令和2年度 第9問)で私がハマった「硬直性」の罠

言葉の意味が分かったところで、私が実際につまずいた過去問を見てみましょう。この問題、皆さんは解けますか?

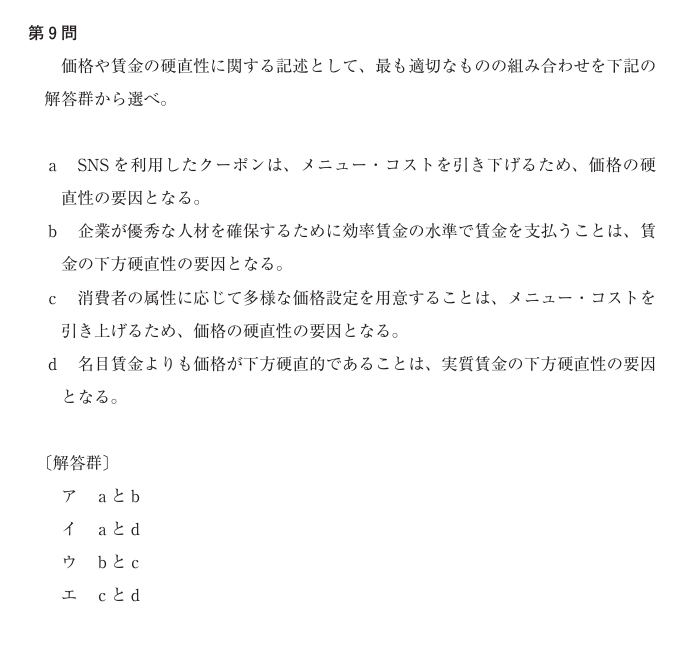

問題文と選択肢

(正解は「ウ」です)

私の間違いと、つまずきの核心

恥ずかしながら、私は選択肢「イ」を選んでしまいました。

根本原因は「『価格や賃金の硬直性』の意味を理解していなかったこと」でした。意味が分からないから、どの記述が価格を動きにくくさせる「硬直性」の要因になるのか、全く判断できなかったのです。

このままではまずいと思い、いつも通り学習の相棒であるGemini(ChatGPTと同じ生成AIの一種です)に解説を頼んでみました。そこから得た一番の学びは以下の2点です。

- メニューコスト: メニュー表の印刷し直しなど、価格を変える時に発生するコストのこと。

- 硬直性: 価格や賃金が動かない、または動きづらい状況のこと。

この2つのポイントを元に、知識を定着させるための物語を作ってもらうことにしました。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

この「メニューコスト」と「賃金」という、ごちゃごちゃになりがちな2つの論点を、どうにかして紐づけて覚えられないか。

そう考えた私は、Geminiに「レストランを舞台にして、メニュー価格と従業員の給料が『なぜか下がらない』様子を、物語にしてくれない?」と、お願いしてみました。

そして出来上がったのが、この物語です。

レストラン『硬直軒』の頑固なシェフ

町のはずれに、味は一流だけど少し変わったレストラン『硬直軒』がありました。

シェフは腕は確かですが、とても面倒くさがり。

ある日、野菜の仕入れ値が少し安くなりました。

常連客は「サラダ、少し安くなるかな?」と期待しましたが、シェフは首を横に振ります。

「メニューを全部印刷し直すのは手間もお金もかかるんだ!インク代も紙代もバカにならん!」

これが、メニュー・コストが高い状態。シェフは価格を変えるのが面倒で、価格はなかなか下がりません(価格の下方硬直性)。

また、『硬直軒』には、とても気が利く新人ウェイターがいました。彼の働きぶりのおげで、店は大繁盛。

シェフは彼を引き抜かれないよう、町の他の店より高い給料を払っています。

最近、少し客足が遠のき売上は落ち込みましたが、シェフは彼の給料を下げようとはしません。

「彼が辞めたら、この店は回らない。高い給料を払ってでも、彼に最高のパフォーマンスを続けてもらう方が、長い目で見れば得なんだ」

これが効率賃金仮説の考え方。優秀な人材を確保するために、賃金はなかなか下がりません(賃金の下方硬直性)。

こうして『硬直軒』のメニュー価格とウェイターの給料は、今日も「硬直的」なままでした。

なぜこの物語で覚えられるのか?

この物語は、過去問の選択肢bとcの内容をズバリと表現してくれています。

- メニューの印刷し直しが面倒 → メニュー・コストが高い → 価格が硬直的になる(選択肢cの考え方)

- 優秀な人材に高い給料を払い続ける → 効率賃金仮説 → 賃金が下方硬直的になる(選択肢bの考え方)

物語のシェフの「面倒くさい!」という感情や、ウェイターを失いたくないという気持ちをイメージすることで、「なぜ価格や賃金が動きにくくなるのか」が直感的に理解できるんです。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

最後に、今日の学びを整理しておきましょう。

- 硬直性とは、価格や賃金がなかなか変化しないこと。「下方硬直性」は特に「下がりにくい」状態を指す。

- メニュー・コストとは、価格改定に伴う手間のこと。これが高いと、価格は硬直的になる(動きにくくなる)。

- 効率賃金仮説とは、労働者の生産性を維持・向上させるために、市場水準より高い賃金を支払う考え方。これは賃金の下方硬直性の要因となる。

今回の過去問の選択肢aにあるSNSクーポンは、メニュー・コストを「引き下げる」ため、価格はむしろ「動きやすく」なります。なぜなら、紙のメニューを刷り直す手間や費用をかけずに、SNS上で手軽に価格を変更(割引)できるからですね。したがって、硬直性(=動きにくさ)の要因にはなりません。

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学の用語って、一つ一つは難しくても、具体例や物語に置き換えるとスッと頭に入ってきますよね!

今回のGeminiの物語、皆さんの学習のヒントになれば嬉しいです。一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っている覚え方もぜひコメントで教えてください!

Geminiが作ったこの物語、どう思いますか?

この記事が役に立ったと思ったら、他の科目の学習ログもぜひ読んでみてください!

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント