こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学のグラフ問題、特に「等産出量曲線」と「等費用線」が出てくると、線の傾きが何を意味するのか、どの点で判断すればいいのか、混乱してしまいますよね。

私も先日、まさにその問題でドツボにハマってしまいました。

結論から言うと、この論点はGeminiが作ってくれた『生産の国の舞踏会』という物語を読めば、もう迷うことはありません。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

令和4年度の過去問で判明!私の「等産出量曲線」の大きな勘違い

まずは、私が盛大に間違えた過去問からご紹介します。

このつまずきが、今回の学びの出発点となりました。

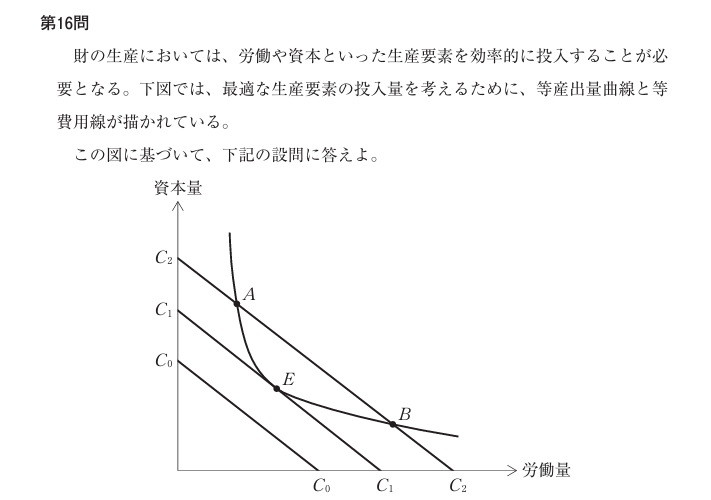

問題文と選択肢(令和4年度 経済学・経済政策 第16問 設問2)

【正解】

イ(a:正 b:誤 c:正)

私の間違いと、つまずきの核心

私は最初、選択肢オ(a:誤、b:誤、c:正) を選び、不正解でした。

特にaの記述「点Aから…点Eにおいて最適投入を達成できる」を「誤り」だと判断したのが大きな敗因です。

私の頭の中は、こんな壮大な勘違いをしていました。

「点Aは費用線C2上にある。もしC2の予算を使えるなら、目指すべきは今見えているこの等産出量曲線じゃないはずだ。

もっとたくさんの製品を作れる、図には描かれていない『もう一本別の、もっと右上にある等産出量曲線』を探し出し、その曲線と費用線C2が接する点こそが、本当の最適投入点に違いない!」

…と、こんな風に、問題で与えられた等産出量曲線を無視して、勝手に自分で新しい等産出量曲線を想像して、最適投入点を探し始めてしまったのです。

要するに私は、「この問題で問われているのは、“図に示された一本の等産出量曲線の上で”最も費用が安くなる点はどこですか?」というシンプルな話だったのに、「費用C2を前提とした場合、生産量を最大化できる真の最適点はどこか?」という、問題文とは全く異なる設定を自分で作り出して解いていたんです。

この「問題設定の勘違い」が、不正解に繋がった最大の原因でした。

Geminiに学ぶ!「等産出量曲線」と「等費用線」の基本

このつまずきをGeminiに相談したところ、基本的な概念の理解が曖昧だったことに気づかされました。

読者の皆さんが同じ罠にハマらないよう、ポイントを整理します。

「等産出量曲線に沿って」の一言を、なぜ私は無視したのか

今思えば本当に単純な話なのですが、私の敗因は、問題文を素直に読めなかったことに尽きます。

選択肢aには、はっきりと「点Aから等産出量曲線に沿って、~」と書かれていますよね。

つまり、「この曲線の上で考えてくださいね」という、とても親切な誘導があったわけです。

それなのに私は、「いや、点AがあるC2の費用を使えるなら、もっと生産量を増やせるはずだ!」と早とちりし、この大事な一文を完全に無視。

勝手に図には描かれていない新しい等産出量曲線を右上に動かして考えてしまったのです。

この失敗からわかるように、「等産出量曲線が動くのか、そのままなのか」は、問題の前提を正しく読み取ることが全てです。

この問題が「等産出量曲線に沿って」考える設定だったのは、企業の目的が「費用最小化」だからなんですね。

一般的に、この論点には2つのパターンがあります。

- 費用を最小化したい場合(今回の問題): 生産量は固定(=等産出量曲線は動かない)で、最も原点に近い等費用線との接点を探します。

- 生産量を最大化したい場合: 予算は固定(=等費用線は動かない)で、最も右上にある等産出量曲線との接点を探します。

問題文がどちらのパターンなのか、落ち着いて見極めるのが本当に重要ですね。

「要素価格比率」とは?等費用線の傾きの正体

「要素価格比率」とは、ざっくり言うと「労働力(人件費)と資本(設備など)の値段の比率」のことです。

これは、グラフ上の「等費用線」の傾きで表されます。

例えば、時給1,000円の労働者と、1時間1,000円で借りられる機械があれば、要素価格比率は1:1です。

もし時給が2,000円に上がれば、比率が変わり、等費用線の傾きも急になります。

世の中の価格バランスのようなもの、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

「技術的限界代替率」とは?等産出量曲線の傾きの意味

一方、「技術的限界代替率」とは「同じ生産量を維持したまま、労働者を1人増やしたとき、代わりに機械を何台減らせるか」という交換比率です。

これは「等産出量曲線」の接線の傾きで表されます。

この比率は、生産の「現場の都合」や「技術力」によって決まります。

例えば、ベテラン職人の手作業が重要な工程なら、機械をたくさん入れても労働者はあまり減らせません(=技術的限界代替率が大きい)。

Geminiが創作!記憶に残る暗記物語『生産の国の舞踏会』

これらの基本を理解した上で、知識を定着させるためにGeminiに作ってもらったのがこの物語です。

登場人物を擬人化することで、複雑な関係がスッと頭に入ってきます。

【暗記物語】生産の国の舞踏会

とある王国で、最高の製品を作るための舞踏会が開かれました。

主役は、優雅な曲線を描くドレスをまとった「等産出量曲線」お姫様。「私と同じ品質の製品を作れるパートナーはどこかしら?」と、彼女はたった一人の運命の相手を探していました。そこへ、キリっとしたタキシード姿の紳士たちが現れます。彼らの名は「等費用線」一族。彼らはそれぞれ違う予算(家柄)を持っており、家柄が良いほど(原点から遠いほど)、派手なタキシードを着ています。

お姫様は、自分のドレスのカーブ(技術的限界代替率という名の『こだわり』)にピッタリ合う紳士を探します。

点Aにいた紳士は、お姫様のドレスのカーブに対して、少し強引(傾きが急)でした。

点Bにいた紳士は、お姫様のドレスのカーブに対して、少し及び腰(傾きが緩やか)でした。そしてついに、点Eにいた紳士と手を取り合った瞬間、二人の傾きはピッタリと重なりました。

紳士は自己紹介をします。「私のタキシードの角度(要素価格比率という名の『世間の相場観』)と、お姫様のドレスのカーブが一致しましたね。これこそが、最も美しく、効率的なパートナーの証です」

こうして、お姫様の「こだわり」と紳士の「世間の相場観」が一致した点Eで、二人は結ばれ、王国で最も効率的な生産が始まったのでした。

【この物語で覚えられる理由】

この物語は、「企業(お姫様)の内部的な技術の都合(技術的限界代替率)」と、「外部の市場価格の都合(要素価格比率)」が一致する点が、最も効率的な生産点(最適投入点E)であることを示しています。

私がつまずいた「点Aは費用が高い」というのも、「家柄は良いけど、お姫様のこだわりとは合わないパートナーだった」と考えると、なぜ点Eを選ぶべきなのかが直感的に理解できますよね。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回の過去問演習とGeminiとの対話で学んだことをまとめます。

- 企業の目的を確認!: 「費用最小化」なら等産出量曲線は固定、「生産量最大化」なら等費用線が固定。

- 最適投入点は接点!: 最適な生産点は、等産出量曲線と等費用線が「接する」点(点E)。

- 接点では傾きが等しい!: 接点では、「技術的限界代替率(等産出量曲線の傾き)」=「要素価格比率(等費用線の傾き)」が成り立つ。

- 点Bの状態: 点Bでは、等産出量曲線の傾き(技術的限界代替率)が等費用線の傾き(要素価格比率)よりも緩やか(小さい)。したがって、選択肢b「技術的限界代替率が要素価格比率より大きい」は誤り。

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学のグラフ問題、一つの勘違いで全然違う答えになってしまうのが怖いところですよね!

でも、こうやって一つずつ理屈を理解して、面白い覚え方を見つけると、逆に得点源になるかもしれません。一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!

Geminiが作ったこの『生産の国の舞踏会』、どう思いますか?

感想も聞かせてくれると嬉しいです。

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント