こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学のグラフ問題、特に「価格上限設定」が導入されたときの消費者余剰や生産者余剰、そして死荷重を問う問題で悩みますよね。

「あれ、この規制で供給曲線って動くんだっけ…?」

「死荷重ってどの三角形のこと?」

と、私も見事に罠にハマりました。

結論から言うと、「価格上限設定」で取引量がどう決まるか(ショートサイドルール)は、Geminiが作ってくれた『気まぐれ王様の家賃命令』という物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

中小企業診断士の壁!価格上限設定とショートサイドルールとは?

中小企業診断士の経済学・経済政策で頻出のテーマが、政府による「価格規制」です。

特に、消費者を保護する目的で価格に上限を設ける「価格上限設定」は、グラフの読み取り問題でよく問われます。

この論点のキモとなるのが、「ショートサイド・ルール」という原則です。

これは、価格規制によって需要量と供給量が一致しなくなった場合、「需要量と供給量のうち、少ない方の量で取引量が決まる」というルールです。

言葉だけ聞くと少し難しそうですが、私の失敗談を通じて見ていくと、意外なほどシンプルに理解できます。

過去問(令和5年度 第16問)で私がハマった罠

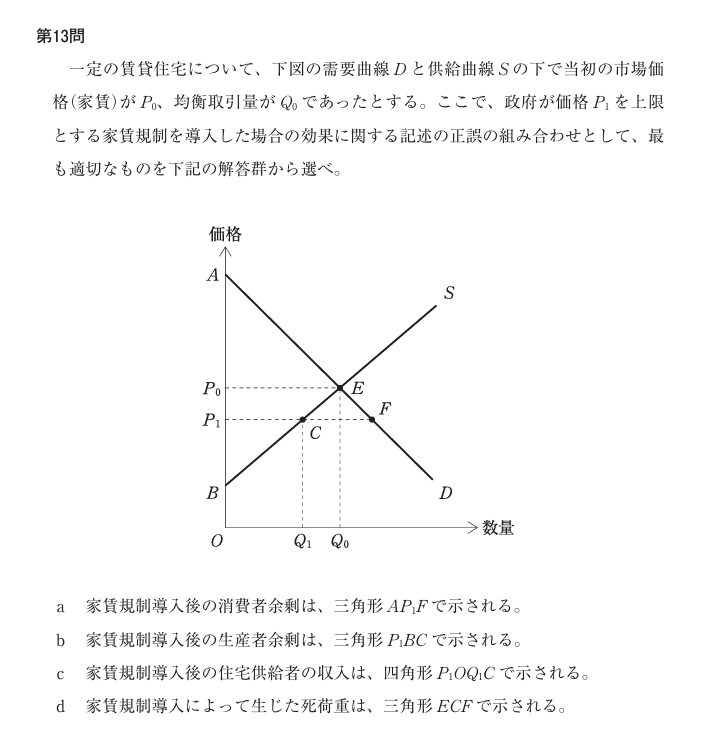

まずは、私がつまずいた問題をご覧ください。この問題で、私は「ショートサイド・ルール」と、特に「死荷重」を正しく理解できていないことを痛感しました。

問題文と選択肢

正解:エ

私の間違いと、つまずきの核心

私の最初の解答は、選択肢「イ」でした。

その理由は、「政府が家賃規制を導入して価格がP1に下がったのだから、供給曲線S自体が下にシフトするんじゃないか?」と考えてしまったからです。

この勘違いが、すべての間違いの始まりでした。

Geminiが解説!価格上限設定で曲線が動かない理由

ここで、私の相棒であるGemini(Googleが開発した生成AI)に、なぜ私の考えが間違っているのかを解説してもらいました。

ChatGPTなどの他の生成AIに聞いてみるのも面白いかもしれませんね。

価格の変更は「点」の移動、〇〇が変わると「線」がシフトする

Geminiからの学びで一番大きかったのは、「曲線上の『点』の移動」と「曲線自体の『シフト』」は全く別物だということです。

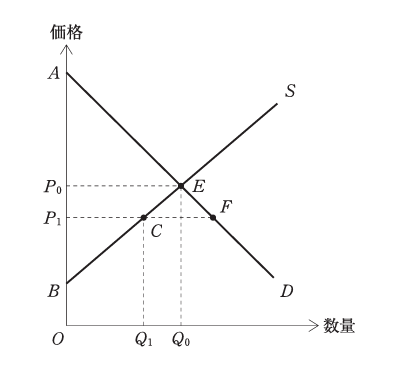

- 点の移動: 価格そのものが変化した場合に起こります。今回の家賃規制のように、価格がP0からP1に下がった場合、供給曲線Sの上を均衡点Eから点Cへと「点」が移動するだけです。

- 線のシフト: 価格以外の要因(例えば、住宅建設の技術革新で生産コストが下がった、など)が変化したときに、曲線自体が右や下に「シフト」します。

つまり、家賃規制は単に取引される「価格」に上限を設けただけなので、供給曲線Sは動きません。この大原則をまずはしっかり押さえましょう。

Geminiが創作!ショートサイドルールが10秒で記憶できる『暗記物語』

では、曲線が動かない場合、取引量はどうなるのでしょうか?ここで登場するのが「ショートサイド・ルール」です。このルールを覚えるために、Geminiに物語を作ってもらいました。

物語:気まぐれ王様の家賃命令

昔々、ある国にとても気まぐれな王様(政府)がいました。

ある日、王様は城下町の家賃(価格)が高いと聞き、「民がかわいそうだ!本日より、家賃をP1より高く取ることを禁ずる!」と命令を出しました。街の人々(需要者)は「やったー!安い家賃で暮らせるぞ!」と大喜び。点Fに対応するくらいたくさんの人々が、新しい家を求めて不動産屋に殺到しました。

一方、大家さんたち(供給者)は真っ青です。「そんな安い家賃(価格P1)では、儲けが出ないじゃないか…」とやる気をなくし、多くの大家がアパートの経営をやめたり、新しい物件を建てなくなったりしました。その結果、市場に出回る物件の数(供給量)は、点Cに対応するQ1まで激減してしまったのです。

借りたい人は山ほどいるのに、貸し出されている物件はほんのわずか。

結局、契約できたのは、市場に存在する「少ない方」の物件、つまりQ1の分だけでした。こうして、王様の気まぐれな命令のせいで、多くの人々が家を借りたくても借りられない事態になってしまったのです。

この物語で、「価格がP1になると、供給量はQ1に減ってしまい、取引量もQ1になる」というショートサイド・ルールの本質がイメージできますよね。

解ける!選択肢の正誤と「死荷重」の正しい見つけ方

この物語で得た知識を元に、もう一度選択肢を検討してみましょう。取引量はQ1で決まるのがポイントです。

- a:消費者余剰

実際に取引量Q1までを消費できた人が得る満足度なので、三角形AP1Fではありません。よってaは誤りです。

正しい消費者余剰は、需要曲線D、価格線P1、縦軸、そして数量Q1の線で囲まれた台形の領域(図の記号で言えば、A、P1、C、そしてQ1に対応する需要曲線上の点を結んだ台形)となります。 - b:生産者余剰

供給者が得る利益です。供給曲線Sより上で、価格P1より下の部分なので、三角形P1BCとなります。よってbは正しいです。 - c:供給者の収入

「価格P1 × 取引量Q1」なので、四角形P1OQ1Cです。よってcは正しいです。 - d:死荷重

これが最大の難関でした。死荷重とは、市場への介入によって失われた社会的余剰(消費者余剰+生産者余剰)のことです。

規制がなければ、Q1からQ0までの量も取引され、社会全体で利益が生まれていたはずです。この取引がなくなったことで失われた利益が死荷重であり、具体的には点C、点E、そして数量Q1に対応する需要曲線上の点(図に記号なし)を結んでできる三角形の領域を指します。

選択肢にある三角形ECFは、これとは全く異なる領域を示しています。したがって、dは明確に誤りです。

この結果、「a:誤、b:正、c:正、d:誤」となり、正解は「エ」であることがスッキリと導き出せました。

記事の締めと読者へのメッセージ

いかがでしたでしょうか?

たった一つの過去問から、私の大きな勘違いと、そこからの学び、そしてGeminiと一緒に記憶を定着させるプロセスを共有させていただきました。

特に「価格の変更は点の移動、それ以外は線のシフト」という原則と、「死荷重は失われた取引分の余剰」という正しい定義をしっかり押さえることが大切ですよね!

グラフ問題は、一つのルールを勘違いしているだけで、連鎖的に間違えてしまう怖さがあります!

でも、一度しっかり理屈とイメージで覚えてしまえば、強力な得点源になります。

一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っている経済学の面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!

Geminiが作ったこの『気まぐれ王様の家賃命令』、どう思いますか?

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント