こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学の「消費理論」、特に絶対所得仮説と他の仮説の違いで悩みますよね。

私も「一体何が違うの?」と混乱し、見事に過去問の罠にハマりました。

結論から言うと、複雑な消費理論は、AIが考えてくれた『消費行動の“時間軸”と“目線”で分ける』という暗記法で一発で記憶できます。

この記事では、その暗記法が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

中小企業診断士の頻出論点!なぜ「消費理論」は混同しやすいのか?

中小企業診断士の経済学・経済政策において、ケインズが提唱した「絶対所得仮説」をはじめとする消費理論は頻出論点の一つです。

しかし、なぜこんなに覚えにくいのでしょうか。

それは、「相対所得仮説」や「恒常所得仮説」など、似たような名前の理論がたくさん登場し、それぞれの微妙な違いを正確に把握するのが難しいからです。

私もまさにその一人で、各理論がごちゃ混ぜになってしまい、過去問で手痛い失敗をしてしまいました。

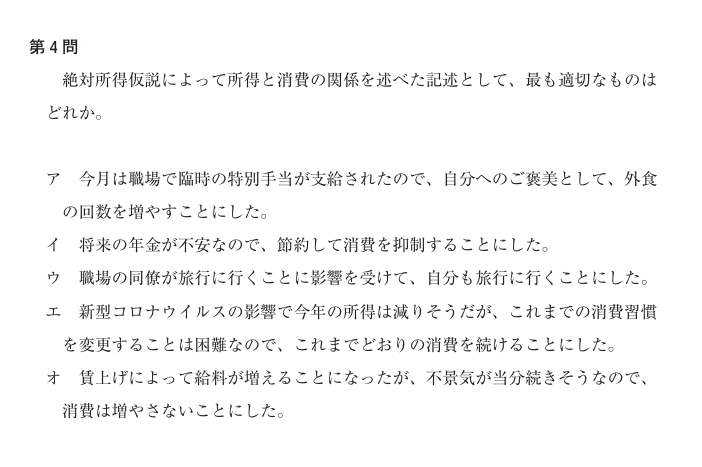

過去問(令和4年度 経済学・経済政策 第4問)で私がハマった罠

ここで、私の失敗談を正直にお話しします。

このつまずきが、結果的にAIと共に最強の暗記法を生み出すきっかけとなりました。

問題文と選択肢

私の間違いと、つまずきの核心

この過去問を解いたとき私は、「絶対所得仮説」という言葉を全く知りませんでした。

そのため、各選択肢を読んでもどれが正解なのか見当もつかず、「なんとなくこれかな?」という感覚で『5』を選んでしまったのです。

つまずきの核心は、【絶対所得仮説をまったく知らなかった】こと、そして【他の消費理論との違いを整理できていなかった】ことです。

AIに解説を求めて初めて、「絶対所得仮説は“今の所得”だけを見て消費を決める、非常にシンプルな考え方だ」ということを学びました。

そして、他の選択肢がそれぞれ異なる消費理論(相対所得仮説、ライフサイクル仮説など)に基づいていることも分かり、自分の知識がいかに曖昧だったかを痛感したのです。

この経験から、「各理論を個別に覚えるのではなく、何らかの“軸”でパターン分けして覚えられないか?」と考え、AIに暗記法を考えてもらうことにしました。

AIと考えた!『絶対所得仮説』と他の消費理論が驚くほど簡単になる暗記法3選

私の「消費理論は今か、未来を見据えてか、過去の習慣か、他人に左右されるかのパターンがあるのでは?」というオーダーに基づき、AIが3つのユニークな暗記法を提案してくれました。

提案1:キャラクター分類法

各消費理論を特定のキャラクターに当てはめて覚える方法です。人間のタイプに例えることで、理論に親しみが湧き、記憶に定着しやすくなります。

- 絶対所得仮説 → 「“今”を生きる刹那主義タイプ」

- とにかく「今」の所得が全て!将来の不安や過去の習慣は気にせず、今の給料で今の消費を決めます。

- 相対所得仮説 → 「周りの目が気になる八方美人タイプ 兼 頑固者タイプ」

- デモンストレーション効果:「隣の家の車が羨ましい…」と他人の消費に影響されます(八方美人)。

- ラチェット効果:所得が減っても「昔の生活レベルは落とせない!」と見栄を張ります(頑固者)。

- ライフサイクル仮説 → 「人生設計士タイプ」

- 若年期・壮年期・老年期という一生涯を見通して計画を立てます。「将来の年金が不安だから、今の給料が上がっても節約しよう」と、人生全体で消費のバランスを取る超計画的なタイプです。

- 恒常所得仮説 → 「堅実な家計簿タイプ」「いつも通り」が大事!

- 所得を安定的な部分(恒常所得)と一時的な部分(変動所得)に分け、主に安定収入をベースに生活を組み立てます。「宝くじが当たっても、普段の生活は変えないぞ」と、臨時収入に惑わされない堅実さが特徴です。

提案2:タイムマシン分類法

あなたがタイムマシンの操縦士になったと想像してください。

消費を決める時に、どの計器(時間軸)を見ているかで分類します。

- 絶対所得仮説 → 「現在モニター」集中タイプ

- 操縦席の正面にある「現在の所得」というモニターしか見ていません。過去や未来のデータは視野に入れません。

- 相対所得仮説 → 「バックミラー&サイドミラー」依存タイプ

- 「過去」の生活レベルをバックミラーで確認し、「他人」という隣のタイムマシンの様子をサイドミラーでチラチラ見ています。

- ライフサイクル仮説 → 「生涯航路図」重視タイプ

- 生まれてから死ぬまでの壮大な人生の航路図を広げ、長期的な視点で現在の操縦(消費)を決めています。

- 恒常所得仮説 → 「平均巡航速度」維持タイプ

- 一時的なエネルギーブースト(ボーナス等)があっても速度を上げすぎず、常に安定した「いつもの速度」(恒常所得に基づく消費)を保つことを最優先します。

提案3:四字熟語・ことわざ分類法

各理論の本質を、インパクトのある四字熟語やことわざで一言で表現する方法です。

- 絶対所得仮説 → 「刹那主義(せつなしゅぎ)」

- まさに「今、この瞬間」の所得で消費を決める考え方です。

- 相対所得仮説 → 「付和雷同(ふわらいどう)&旧態依然(きゅうたいいぜん)」

- 他人の真似をする「付和雷同」な側面と、過去の習慣に固執する「旧態依然」な側面を持ちます。

- ライフサイクル仮説 → 「深謀遠慮(しんぼうえんりょ)」

- 遠い将来のことまで深く考え、計画を立てる様子を表します。

- 「備えあれば憂いなし」とも言えます。

- 恒常所得仮説 → 「平常心是道(びょうじょうしんこれどう)」

- 特別なこと(臨時収入)に心を動かされず、普段通りの状態を保つことが大事、という考え方を表します。まさに「いつも通り」が一番、というわけです。

結論:私が採用した覚え方はコレ!

AIが提案してくれた3つのうち、私が「これだ!」と感じて採用したのは【提案1:キャラクター分類法】です。

経済学の理論は無機質で冷たいイメージがありましたが、「刹那主義タイプ」や「八方美人タイプ」のように人間味のあるキャラクターに置き換えた途端、それぞれの理論が急に生き生きとして見えたんです。

「あ、こういう人いるいる!」と自分の周りの人に当てはめて考えることで、感情と結びつき、驚くほどすんなりと頭に入ってきました。

特に、「相対所得仮説」を”見栄っ張りな頑固者”と覚えることで、「所得が減っても消費を維持する」というラチェット効果のイメージが鮮明になりました。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、令和4年度の過去問で「絶対所得仮説」につまずいた経験から、AIと一緒に消費理論の暗記法を考えるプロセスをご紹介しました。

- 間違えた問題と向き合う:なぜ間違えたのか(絶対所得仮説を知らなかった)を明確にする。

- AIに解説を求める:各選択肢がどの理論に対応するのかを理解する。

- 自分なりの覚え方を考える:「時間軸」や「目線」という切り口でAIに暗記法をオーダーする。

- 最適な暗記法を選ぶ:提案の中から一番しっくりくる「キャラクター分類法」を採用する。

このプロセスを通じて、ただの丸暗記ではなく、各理論の本質を理解した上で知識を整理することができました。

記事の締めと読者へのメッセージ

消費理論、ややこしいですよね!でも、こうやって一度立ち止まって自分なりの覚え方を確立すると、忘れにくい強力な武器になります。一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!

AIが考えたこの「キャラクター分類法」、どう思いますか?ご意見お待ちしています。

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント