こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

【この記事でわかること】

✅ マクロ経済学「自然失業率仮説」の、最も重要なポイント

✅ 令和4年度 第10問の過去問を解くための、具体的な思考プロセス

✅ この論点を二度と間違えないための、Gemini式暗記物語

経済学の「自然失業率」と「自然失業率仮説」、言葉は似ていますが、関係性が複雑で悩みますよね。私も過去問を解いていて、見事に罠にハマってしまいました。

結論から言うと、「自然失業率仮説」はGeminiが作ってくれた『エコノミア国の正直者たち』という物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

【つまずきの記録】私がハマった令和4年度・経済学 第10問の罠

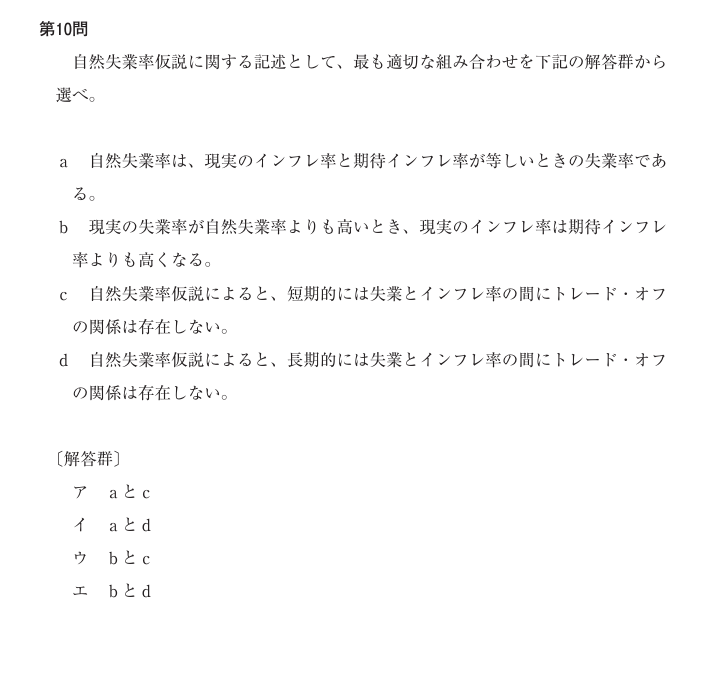

まずは、私が盛大につまずいた過去問からご紹介します。この問題、あなたなら自信を持って正解を選べますか?

問題文と選択肢

【出典】令和4年度 経済学・経済政策 第10問

(正解は、Geminiの解説と物語の後で!)

私の間違いと、つまずきの核心

私は、選択肢「エ」のbとdを選んでしまいました。

dの「長期的にはトレード・オフの関係は存在しない」というのは、自然失業率仮説の結論として知っていたんです。でも、aとbの記述の正誤がまったく判断できませんでした。「自然失業率」という言葉は知っていても、その本質的な意味を理解していなかったのが根本原因です。

まさに、この「『自然失業率』を正しく理解していなかったこと」が、私のつまずきの核心でした。

【Geminiの解説】中小企業診断士受験生が押さえるべき「自然失業率仮説」のキモ

そこで、私の頼れるAI相棒、Gemini(ChatGPTと同じ生成AIの一種です)に解説を求めてみました。Geminiの解説で、特に腑に落ちたポイントがこちらです。

「自然失業率」とは? なぜゼロにならないの?

まず大前提として、「自然失業率」とは、景気の良し悪しとは関係なく、社会に構造的に存在する失業率のことです。例えば、「もっと良い条件の会社を探したい」という人(摩擦的失業)や、時代や社会の変化によって、労働者のスキルと企業が求めるスキルが合わなくなる(ミスマッチする)ことで発生する失業(構造的失業)は、景気が良くても一定数存在しますよね。これらが自然失業率の正体です。

【一番の学び】カギは人々の「期待」にあった!

そして、私が最も「なるほど!」と思ったのが、「自然失業率は、人々が”期待”するインフレ率と、”現実”のインフレ率が等しいときの失業率」という定義です。

- 短期的には… 政府がインフレ政策をすると、企業は給料(名目賃金)を上げます。労働者は「給料が上がった!ラッキー!」と錯覚し(これを貨幣錯覚と言います)、働く人が増えて一時的に失業率が自然失業率より下がります。この時点では「期待インフレ率 < 現実のインフレ率」となっており、失業とインフレの間にトレード・オフの関係が成り立ちます。

- 長期的には… しばらくすると、労働者は「あれ?給料は上がったけど、物価も同じくらい上がって生活は楽になってないぞ」と気づきます。貨幣錯覚から覚めるわけです。すると、労働意欲は元に戻り、失業率も結局、元の「自然失業率」の水準に戻ってしまいます。この状態が「期待インフレ率=現実のインフレ率」です。長期的には、どんなにインフレ政策をとっても失業率は下がらない、つまりトレード・オフの関係は存在しなくなるのです。

この「人々の期待と現実のズレ」という視点を持てたことで、過去問の選択肢aとbがクリアに判断できるようになりました。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

この学びを忘れないために、Geminiに「自然失業率仮説」を覚えるための物語を作ってもらいました。

物語『エコノミア国の正直者たち』

昔々、平和な「エコノミア国」がありました。この国には、より良い仕事を求めて転職活動をする働き者が常に一定数いたため、「自然失業率」と呼ばれる、なくならない失業率がありました。

ある日、国の王様が「国民の給料をドーンと上げる!」と宣言しました(インフレ政策)。国民は「給料が上がるぞ!わーい!」と期待に胸を膨ませ、いつもより多くの人が働くようになり、国の失業率は一時的に下がりました。

しかし、数ヶ月後、国民は気づきます。「あれ?給料は上がったけど、パンや野菜の値段も同じだけ上がっている…?生活は全然豊かになっていないぞ!」。

この現実を知った国民は、王様の給料アップ宣言にだんだん期待しなくなりました。結局、働く人の割合は元に戻り、失業率もいつもの「自然失業率」に戻ってしまいました。

こうしてエコノミア国では、「長期的には、王様がいくら給料アップ宣言(インフレ)をしても、失業率は結局もとに戻ってしまう」という『自然失業率仮説』が、国民の常識となったのでした。

この物語で覚えるポイント

この物語は、私のつまずきの核心だった「自然失業率」の定義と、「自然失業率仮説」の本質を捉えています。

- つまずきの核心 → 景気に関係なく存在する「自然失業率」が物語のスタート地点。

- 一番の学び → 国民の「給料が上がるぞ!」という期待と、「物価も上がって生活は変わらない」という現実のズレ、そして最終的に両者が一致するプロセスが描かれています。

【知識定着チェック】過去問で理解度を確認!

Geminiの解説と物語で、「自然失業率仮説」はもうバッチリですよね!では、冒頭の過去問をもう一度見てみましょう。知識が定着した今なら、自信を持って正解が選べるはずです。

- a:正しい。 自然失業率は、人々がインフレに慣れて「期待インフレ率=現実のインフレ率」となった長期的な均衡状態での失業率です。

- b:誤り。 現実の失業率が自然失業率よりも高い(不況の)とき、インフレ圧力は弱まるため、現実のインフレ率は期待インフレ率よりも「低く」なります。

- c:誤り。 短期的には、人々が貨幣錯覚に陥っているため、失業率を下げればインフレ率が上がるという「トレード・オフの関係が存在」します。

- d:正しい。 長期的には、人々が貨幣錯覚から覚めるため、金融政策でインフレ率を操作しても失業率は自然失業率に戻ってしまい、「トレード・オフの関係は存在しない」と結論づけられます。

したがって、正しい組み合わせは「aとd」。正解は選択肢イでした。

いかがでしたか?最初の印象と比べて、格段に分かりやすくなったのではないでしょうか。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、マクロ経済学の重要論点「自然失業率仮説」について、私の失敗談から学びを深めてきました。最後に、これだけは覚えておきたいという知識のポイントを整理します。

【自然失業率仮説の最重要ポイント】

✅ 自然失業率とは?

景気の良し悪しと無関係に存在する、摩擦的・構造的失業のこと。ゼロにはならない。

✅ 「期待」と「現実」がカギ

自然失業率は「期待インフレ率」と「現実のインフレ率」が一致した状態での失業率を指す。

✅ 短期と長期の違いを理解する

・短期:貨幣錯覚により、失業とインフレのトレード・オフ関係は「存在する」。

・長期:貨幣錯覚が解消され、トレード・オフ関係は「存在しない」。

「自然失業率仮説」は、単に「長期ではトレードオフなし」と結果だけを暗記するのではなく、「なぜそうなるのか?」を人々の期待(心理)という視点で理解することが、記憶を定着させる一番の近道だと痛感しました。

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学って、こういう一つ一つの概念の積み重ねが大事ですよね!私もまだまだ勉強中ですが、こうやって一つずつ潰していくしかありません。一緒に頑張りましょう!

皆さんが使っている面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!Geminiが作ったこの物語、どう思いますか? 感想も聞かせてもらえると嬉しいです。

この記事が役に立ったと思ったら、次の記事もおすすめです!

今回学んだ「自然失業率仮説」は、金融政策が“長期的”には失業率を改善できない、という限界を示す話でしたよね。実は、マクロ経済学にはもう一つ、金融政策が”短期的”に効かなくなる有名な論点があります。

それが、IS-LM分析で登場する「流動性のわな」です。

この2つは直接のメカニズムは違いますが、「金融政策の限界」という共通のテーマを持つ、試験で狙われやすい超重要セット論点なんです。自然失業率仮説をマスターした今、続けて「流動性のわな」も攻略して、合格へ、もう一歩近づきましょう!

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント