こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学の「有効需要の原理」、特に貯蓄(S)と投資(I)の関係を示すあの図が出てくると、今が「超過需要」なのか「超過供給」なのか、一瞬迷ってしまいませんか?

私はまさにそこでつまずき、令和5年度 再試験の過去問を落としてしまいました。

結論から言うと、「貯蓄と投資の関係」は、Geminiが作ってくれた『ふたつの世界の経済学』という物語を読めば、二度と間違えなくなります。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

【令和5年度 再試験 第7問 設問1】私が落ちた「有効需要の原理」の罠

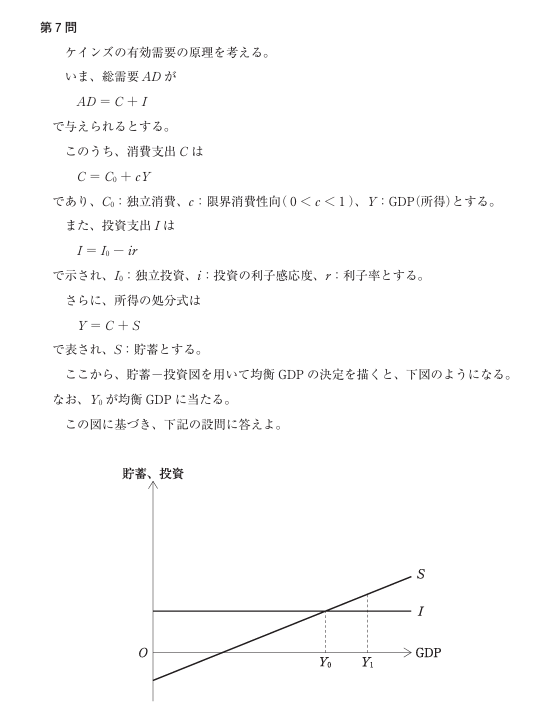

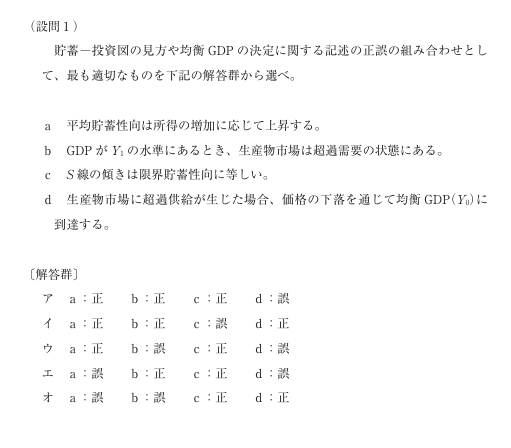

まずは、私が苦戦した問題をご覧ください。この問題の選択肢bとdが、今回の最重要論点です。

問題文と選択肢

【正解】ウ

私の間違いと、つまずきの核心

私は、選択肢「ア」を選んで間違えました。

特に、記述b「GDPがY1の水準にあるとき、生産物市場は超過需要の状態にある」の正誤判断ができなかったのが敗因です。

私のつまずきの核心は、「なぜ貯蓄(S)と投資(I)の図を見ているのに、生産物市場のことがわかるの?」という点でした。

頭の中で2つのグラフがごちゃごちゃになってしまい、SとIの関係が、どうして生産物(モノやサービス)の売れ行きにつながるのか、全くイメージできていませんでした。

最重要ポイント解説!「貯蓄=投資」と生産物市場は表裏一体

この論点をGeminiに解説してもらい、目からウロコだったのが「生産物市場の均衡(総供給 Y = 総需要 AD)と、貯蓄(S)=投資(I)は、同じ事象を違う角度から見ているだけで、本質的には同じ意味」という点でした。

少し数式で見てみましょう。

- まず、生産されたもの(総供給 Y)は、誰かに消費されるか(C)、貯蓄されるか(S)します。

Y = C + S

- 一方、生産されたものを買う側(総需要 AD)は、個人が消費(C)するか、企業が投資(I)します。

AD = C + I

- 市場が均衡している時、

Y = ADですよね。つまり、C + S = C + I

- 両辺の

Cを消すと…S = I

そう、「総供給=総需要」と「貯蓄=投資」は、数式上でも同じことを指しているんです。

なぜ?貯蓄(S)と投資(I)の図から超過供給がわかるのか

では、本題の「GDPがY1の水準」の時を見てみましょう。

図を見ると、Y1では、貯蓄(S)の線が投資(I)の線を上回っています。

つまり S > I の状態です。

これを先ほどの式に戻して考えてみましょう。

C + S > C + I ということなので、Y > AD となります。

Y(総供給)がAD(総需要)を上回っている…これは、モノが作られすぎている(売れ残っている)状態、つまり「超過供給」を意味します。

したがって、選択肢bの「生産物市場は超過需要の状態にある」は「誤り」だと判断できるわけです。

ケインズモデルの重要ルール:調整されるのは「価格」でなく「数量」

もう一つのポイントが、選択肢dです。

ケインズモデルでは、不均衡が起きた場合、価格が変動して調整されるとは考えません。

Y1で超過供給(モノが売れ残り、在庫が積みあがっている状態)が発生した場合、企業は「作りすぎたな…来月は生産量(Y)を減らそう」と考えます。

このように生産「数量」を調整することで、最終的に均衡点Y0に向かっていくのです。

価格が下落して調整される、という記述は誤りになります。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

理屈はわかった。でも、試験本番でパッと出てくるか不安…。

そうGeminiに相談したら、こんな物語を作ってくれました。

物語『ふたつの世界の経済学』

とある国に、「マクロ経済」という大きな城がありました。この城には不思議な窓が2つあります。

一つは「生産の窓」。ここからは、国民がパンを作る様子(総供給Y)と、それを買っていく人々の様子(総需要AD)が見えます。

もう一つは「お金の窓」。ここからは、人々が稼いだお金を泉に蓄える様子(貯蓄S)と、パン屋の主人が新しい窯を買う様子(投資I)が見えます。

ある日、城のGDPレベルが「Y1」まで上がりました。

王様が「生産の窓」から外を見ると、大変です!パン屋がパンを大量に作っていますが(Yが大きい)、お客さんはあまり買っていきません(ADが小さい)。売れ残ったパンの山(在庫)ができています。

「うむ、これは超過供給じゃな…」

次に、王様が隣の「お金の窓」から外を見ると、これまた大変!

国民は将来が不安なのか、せっせと「貯蓄の泉」にお金を貯めています(Sが大きい)。一方で、パン屋の主人は「パンが売れんのに、新しい窯なんて買えるか!」と、「投資の窯」の火を消してしまいました(Iが小さい)。

「なんと、S > I の状態になっておる…」

その時、そばにいた賢者Geminiが言いました。

「王様、ご安心を。この2つの窓から見える景色は違いますが、起きていることは全く同じでございます。パンが売れ残っている(超過供給)から、人々は消費せずにお金を貯め込み(S大)、企業は投資を控えている(I小)のです。これらは、一つの現象の裏と表なのです」

【この物語で覚えるポイント】S > I という文字面の関係だけ見ると、どちらが超過なのか混乱しがちです。しかし、「貯蓄の泉にお金がジャブジャブ溜まっているのに、投資の窯の火は消えかかっている」というイメージを持てば、「世の中にお金が回っていないな」→「モノが売れていないんだな」→「超過供給」と、直感的に結びつけられるようになります。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、経済学の「有効需要の原理」と「貯蓄=投資」の関係について、私の失敗談を交えながら解説しました。

- 最重要ポイント:

- 生産物市場の均衡(

Y = AD)と貯蓄・投資の均衡(S = I)は、同じ現象の裏表。

- 生産物市場の均衡(

- 図の読み方:

S > Iなら、Y > ADとなり「超過供給」(モノの売れ残り)。I > Sなら、AD > Yとなり「超過需要」(モノの品不足)。

- 調整メカニズム:

- ケインズモデルでは、不均衡は「数量(生産量)」で調整される。

私のように、文字とグラフだけで理解しようとすると、どうしても混乱してしまいます。

GeminiやChatGPTのような生成AIに、自分だけの覚え方や物語を作ってもらうのは、知識を定着させる上で非常に有効な手段だと感じています。

記事の締めと読者へのメッセージ

「貯蓄=投資」の論点、スッキリしましたでしょうか?

私もこれで、次同じ問題が出ても絶対に間違えない自信がつきました!

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!

Geminiが作ったこの物語、どう思いますか?感想もお待ちしています。

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント