こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学のグラフ問題、特に「2部料金制」で「最適な生産水準はどこ?」「価格規制ルールと何が違うの?」って悩みますよね。

私も先日、見事に過去問の罠にハマってしまいました。

結論から言うと、「2部料金制」は、Geminiが作ってくれた『レストラン「パレート」の賢い料金プラン』という物語を読めば、価格規制ルールとの違いと合わせてスッキリ理解できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

過去問(令和2年度 第23問)で私がハマった「2部料金制」の罠

まずは、私が盛大に間違えた問題からご覧ください。

この失敗談こそ、今回の学びの原点です。

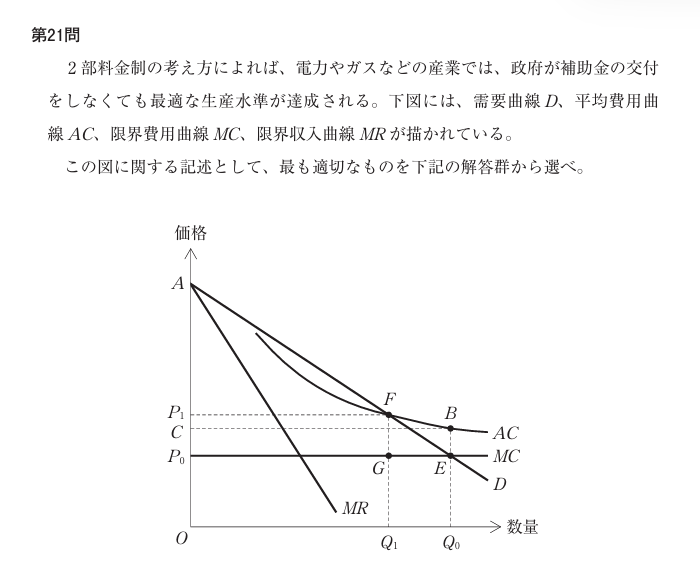

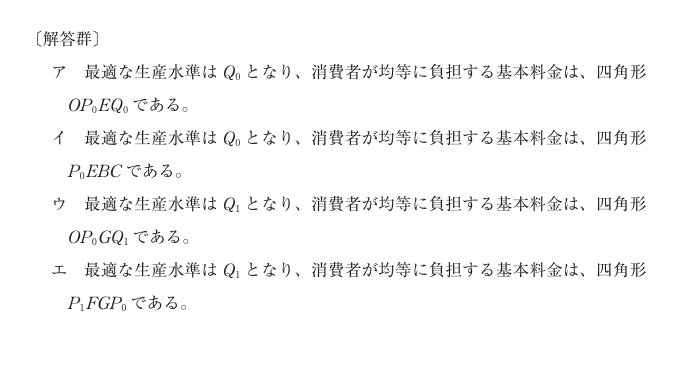

問題文と選択肢

正解:イ

私の間違いと、つまずきの核心

何を隠そう、私の最初の解答は「ウ」でした。

なぜそう考えたかというと、「平均費用価格形成原理」の考え方と混同してしまい、生産量は需要曲線Dと平均費用曲線ACが交わる点Fで決まる「Q1」だと思い込んでしまったのです。

その上で、基本料金とはその生産量までの固定費用を消費者が負担するものだと考え、「MC(P0)より下の部分、つまり四角形OP0GQ1がそれに当たるだろう」と短絡的に考えてしまったのです。

このつまずきの核心は、Geminiに指摘されて気づきました。

それは…

「『価格規制ルール』と『2部料金制』の目的と仕組みを、根本的に混同していた」

という、なんともお恥ずかしいものでした。

特に「最適な生産水準」という言葉の定義を誤解していたのです。

Geminiに聞く!中小企業診断士が押さえるべき「2部料金制」と「価格規制」の決定的違い

私の勘違いを解きほぐすため、Gemini(ChatGPTと同じ生成AIの一種で、対話形式で色々教えてくれるGoogleのAIです)に「価格規制ルールと2部料金制の違い」を解説してもらいました。

そもそも「価格規制ルール(限界費用価格形成原理や平均費用価格形成原理)って何だっけ?」と不安に思った方は、まずはこちらの記事で基本をおさらいしておくと、この後の比較がスッと頭に入ってきますよ。

それでは、費用逓減産業を救うための3つのルールを比較していきましょう。

これを見ると、それぞれの違いがよく分かります。

ルール1:限界費用価格形成原理(理想的だけど赤字)

- 考え方: 社会的に最も望ましい「パレート最適」を達成するため、価格(P)と限界費用(MC)を一致させる(P=MC)。

- 図での位置: 需要曲線Dと限界費用曲線MCの交点Eで生産量Q0が決まる。価格はP0。

- 問題点: この時の価格P0は、平均費用AC(点B)より下になってしまいます。つまり、売れば売るほど赤字(四角形P0EBCの分だけ)が膨らみ、企業は事業を続けられません。

ルール2:平均費用価格形成原理(赤字は回避できるけど非効率)

- 考え方: 企業の赤字を回避するため、価格(P)と平均費用(AC)を一致させる(P=AC)。

- 図での位置: 需要曲線Dと平均費用曲線ACの交点Fで生産量Q1が決まる。価格はP1。

- 問題点: 企業は赤字にならずに済みますが、生産量がQ0よりも少ないQ1になってしまいます。これは社会全体で見ると、もっと安くたくさん作れるのに作っていない「非効率」な状態です。

ルール3:2部料金制(両方の“いいとこ取り”!)

ここで登場するのが救世主「2部料金制」です。

この制度の目的は、「パレート最適(P=MC)を達成しつつ、企業の赤字も回避する」という2つの課題を同時にクリアすることです。

- 仕組み:

- 従量料金: まず、限界費用価格形成原理を使い、最適な生産量Q0を達成します(P=MC)。

- 基本料金: この時に発生する赤字(四角形P0EBC)を、消費者が支払う「基本料金」で補填します。

つまり、私が「生産量はQ1だ」と思い込んでいたのは、平均費用価格形成原理と混同していたから。

2部料金制の目的が「パレート最適の達成」である以上、目指すべき生産水準はQ0だったのです。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

この複雑な関係性を一発で覚えるため、Geminiに「2部料金制と価格規制ルールの違いが分かる物語を作って!」とお願いしました。

レストラン『パレート』の賢い料金プラン

街の外れに、天才シェフが営むレストラン『パレート』がありました。シェフの作る料理は絶品ですが、大きな悩みがありました。最新の厨房設備に莫大な初期投資をしたため、お店は赤字続きだったのです。

【失敗プラン1:限界費用価格】

シェフは「お客さんに喜んでほしい!」と、料理の価格を材料費(=限界費用)だけで提供しました。お客さんは大喜びで、レストランは毎日満員(=最適な生産量Q0)。しかし、厨房設備のローンが返せず、シェフは倒産寸前です(=赤字)。【失敗プラン2:平均費用価格】

次にシェフは、料理の価格に厨房設備のローン返済分(=固定費)を上乗せしました。これで赤字はなくなりましたが、料理が値上がりしたせいで客足は遠のき、満席だったレストランはガラガラに(=非効率な生産量Q1)。【成功プラン:2部料金制】

そこでシェフは閃きます。

「そうだ!常連さん向けに『美食家クラブ』を作ろう!」このクラブは、まず年会費(=基本料金)を払って会員になります。この会費で、みんなで厨房設備の費用を少しずつ負担するのです。

その代わり、会員になれば、料理そのものは驚きの材料費価格(=限界費用価格)で楽しめる、という仕組みです。このプランは大成功!

お店は年会費で赤字をしっかり補填でき、お客さんは最高の料理を安い価格で心ゆくまで楽しめるようになりました。こうしてレストラン『パレート』は、たくさんのお客さんで賑わい続けたのでした。

【物語の解説】

この物語の「年会費」が基本料金、「材料費価格の料理」が従量料金にあたります。

ポイントは、企業の赤字(厨房設備のローン)を、料理の値段に上乗せするのではなく、「基本料金」という別枠で回収している点です。

これにより、「最適な生産量(毎日満員)」と「企業の存続(赤字回避)」を両立できる、これが2部料金制の本質です。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

最後に、今回の学びを整理します。

- 2部料金制の目的: ①パレート最適(P=MC)の達成 と ②企業の赤字回避 を両立すること。

- 最適な生産水準: 目的がパレート最適なので、需要曲線(D)と限界費用曲線(MC)の交点(E)で決まるQ0。

- 基本料金の役割: P=MCで販売した時に発生する赤字(図の四角形P0EBC)を補填するために徴収する。

- 価格規制との違い: 限界費用価格形成(赤字になる)と平均費用価格形成(非効率)の「いいとこ取り」をした仕組みが2部料金制。

記事の締めと読者へのメッセージ

費用逓減産業の料金設定、ややこしいですよね!

でも、こうして自分の間違いと向き合って、GeminiのようなAIに壁打ち相手になってもらうと、記憶への定着度が全然違うなと実感しました。

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!

Geminiが作ったこの物語、どう思いますか?

感想も聞かせてもらえると嬉しいです。一緒に頑張りましょう!

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント