こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学の「AD-AS分析」と「IS-LM分析」、それぞれのグラフは理解できても、2つの関係性、特に「傾きがどう影響し合うのか」という論点で悩みますよね。

私も「貨幣需要の利子弾力性」なんて言葉が出てきた瞬間に思考停止してしまいました。

結論から言うと、この複雑な関係性は、Geminiが作ってくれた『AD王国と、経済をうるおす魔法の水路』という物語を読めば一発で記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

【中小企業診断士】令和5年度再試験で撃沈!AD-AS分析とIS-LM分析の深い関係

経済学の勉強を進めていると、必ず出会うのがAD-AS分析とIS-LM分析です。

私はこれらを全く別の単元だと勘違いしていたため、令和5年度の再試験問題で、見事に撃沈しました…。

まずは、その恥ずかしい失敗談からご覧ください。

問題文と私の恥ずかしい解答

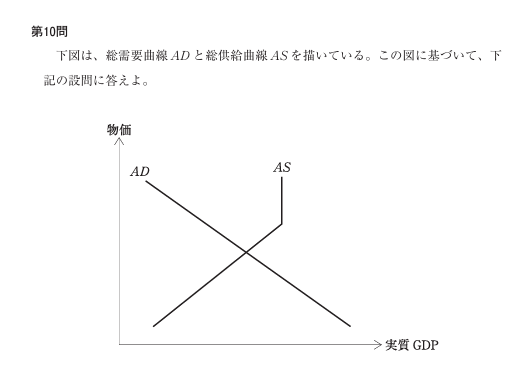

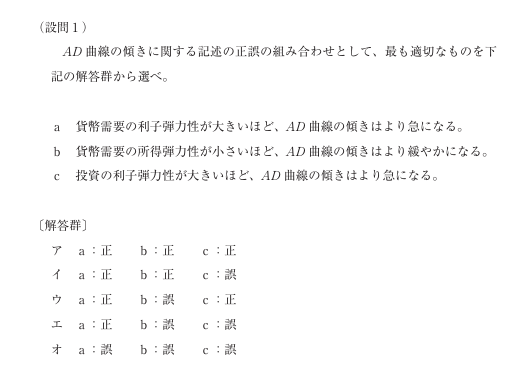

【出典】: 令和5年度 再試験 経済学・経済政策 第10問 設問1

正解:エ

【私の最初の解答】

私は選択肢「オ」を選びました。

「投資の利子弾力性が大きいってことは、利子率がちょっと変わるだけで投資がすごく増減するから、AD曲線は緩やか(水平に近く)なるはず…だからcは誤。でも、貨幣需要の利子弾力性や所得弾力性については、どんな状況なのか全くイメージできなくて、とりあえず全部誤だろう!」

という、なんとも情けない理由でした。

つまずきの核心は「無関係」という思い込み

私のつまずきの根本原因は、「AD-AS分析とIS-LM分析は、まったく別のものだと思っていた」ことです。

それぞれが独立したグラフ分析だと考えていたため、IS曲線やLM曲線の傾きが、AD曲線の傾きに影響を与えるという発想自体がありませんでした。

この致命的な勘違いを、私の学習パートナーであるGemini(ChatGPTと同じ生成AIの一種です)に相談したところ、目からウロコの解説が返ってきました。

Geminiが解説!AD曲線はIS-LM分析の「影」から生まれる

Geminiの解説によると、AD曲線はIS-LM分析から導き出される、いわば「影」のような存在だというのです。

ここで、読者の皆さんが抱えるであろう疑問点も踏まえながら、その関係性を解説します。

なぜAD曲線は右下がり?IS-LM分析からの導出プロセス

AD(総需要)曲線とは、縦軸に「物価」、横軸に「実質GDP」をとったグラフです。

そして、この曲線はIS-LM分析の結論を別の角度から見たものなのです。

- 物価が下落する

- 実質貨幣供給量(M/P)が増える

- LM曲線が右にシフトする

- 利子率が下がる

- 企業の投資が増える

- 実質GDPが増加する

つまり、「物価が下がると、実質GDPが増える」という関係が成り立ちます。この「物価」と「実質GDP」の関係だけを抜き出して描いたのがAD曲線。

だから、AD曲線は右下がりのグラフになるのです。

読者の疑問を解消!3つの「弾力性」と傾きの複雑な関係

ここからが本題です。問題文に出てきた3つの「弾力性」が、IS曲線とLM曲線の傾きを変化させ、その結果、AD曲線の傾きにどう影響するのかを整理します。

- a. 貨幣需要の利子弾力性が大きいと…

- LM曲線は緩やかになります。

- 緩やかなLM曲線が右にシフトしても、利子率の低下幅は小さくなります。

- 利子率があまり下がらないので、投資の増加も小さくなります。

- 結果、GDPの増加幅も小さくなります。

- 物価が下がってもGDPがあまり増えないので、AD曲線は急になります。→ よって、aは「正しい」

- b. 貨幣需要の所得弾力性が小さいと…

- LM曲線は緩やかになります。

- ロジックはaと全く同じです。LM曲線が緩やかになるため、物価が下がってもGDPの増加幅は小さくなります。

- したがって、AD曲線は急になります。→ よって、「緩やかになる」としたbは「誤り」

- c. 投資の利子弾力性が大きいと…

- IS曲線は緩やかになります。

- 物価下落でLM曲線が右にシフトし、利子率が少し下がっただけでも、投資が大きく増加します。

- 結果、GDPの増加幅は大きくなります。

- 物価が下がったときにGDPが大きく増えるので、AD曲線は緩やかになります。→ よって、「急になる」としたcは「誤り」

この複雑な因果関係、文章だけだと混乱しますよね。

そこで、Geminiがこの関係性を一瞬で覚えられる物語を作ってくれました。

【補足】AS曲線が垂直になるのはなぜ?

ちなみに、問題の図でAS(総供給)曲線の一部が垂直になっていますが、これは「完全雇用」の状態を表しています。

世の中にある労働力や設備をすべて使い切っているため、物価がどれだけ上がっても、それ以上生産量(実質GDP)を増やすことができない状態です。

これは特に「古典派」の経済学の考え方に基づいています。

Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『AD王国と、経済をうるおす魔法の水路』

Geminiに「物語を作って」とお願いすると、一回で完璧な答えが出てくると思いがちですよね。

でも、実はこの『魔法の水路』の物語も、一発で完成したわけではありません。

最初にGeminiから出てきたアイデアは、どうも私の頭の中でスッと映像にならなかったんです…。

これでは、読者の皆さんにも伝わらない!と思い、条件を少しずつ変えながら、何度か作り直しをお願いしました。

いわば、Geminiとの共同作業による試行錯誤ですね。

そして、ようやくたどり着いたのが、この物語です

【物語】AD王国と、経済をうるおす魔法の水路

むかしむかし、国民所得(GDP)の豊かさで国力が決まる「AD王国」がありました。この国の豊かさは、天にある水源から「LM水路」と「IS水路」という2つの魔法の水路を通って、大地(国民所得)にどれだけ水が注がれるかで決まります。

すべての始まりは「物価下落」という恵みの雨。雨が降ると水源の水かさが増し、水路に水が流れ込みます。

最初の関門は「LM水路(LM曲線)」です。この水路は、流れる水の勢いを「水圧(利子率の低下幅)」に変える役割があります。

この水路の傾斜がなだらか(=LM曲線が緩やか)だと、水の勢いは弱まり、水圧はあまり高まりません。このなだらかな傾斜は、「貨幣需要の利子弾力性が大きい」または「貨幣需要の所得弾力性が小さい」ときに起こります。

次に水が通るのが「IS水路(IS曲線)」です。この水路には最後の蛇口がついており、LM水路から来た水圧を受けて、最終的に大地に注がれる水の量(投資)を決めます。

この蛇口がユルユル(=IS曲線が緩やか)だと、弱い水圧でも大量の水が流れ出します。このユルユルの蛇口は「投資の利子弾力性が大きい」ときに現れます。

さて、AD王国の土地の形(AD曲線の傾き)はどう決まるでしょう?

大地に流れ込む水の量(GDPの増加幅)が多ければ、広くうるおい、土地の起伏は緩やかになります。逆に、水の量が少なければ、土地はうるおわず起伏は急なままです。

つまり、

- LM水路がなだらか(緩やか)だと、そもそも水圧が弱まるので、最終的に大地に届く水の量は少なくなります。だから、AD王国の土地は急になります。

- IS水路の蛇口がユルユル(緩やか)だと、どんなに水圧が弱くても、それを補ってあまりある大量の水が流れ出します。だから、AD王国の土地は緩やかになります。

【物語の解説】

この物語で、複雑な関係性をスッキリ整理しましょう。

- IS曲線が緩やか(蛇口がユルい) → 最終的な水の量(GDP)が増えやすい → AD曲線は緩やか。

- LM曲線が緩やか(水路がなだらか) → 水圧が弱まり、最終的な水の量(GDP)が増えにくい → AD曲線は急。

「LMが緩やかだと、ADは急」「ISが緩やかだと、ADも緩やか」。

この逆の関係と理由が、水路と蛇口のイメージで直感的につながりませんか?

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、経済学の「AD-AS分析とIS-LM分析」の関係性について、私の失敗談とGeminiの力を借りた学習プロセスをご紹介しました。

- AD曲線はIS-LM分析から導出される。

- IS曲線・LM曲線の傾きがAD曲線の傾きを決めるが、その影響は逆!

- IS曲線が緩やかになる(投資の利子弾力性が大きい)→ AD曲線は緩やかになる。(ユルい蛇口)

- LM曲線が緩やかになる(貨幣需要の利子弾力性が大きい、または所得弾力性が小さい)→ AD曲線は急になる。(なだらかな水路)

この関係性を『AD王国と、経済をうるおす魔法の水路』のイメージと一緒にインプットすれば、もう傾きの問題で迷うことはありません!

記事の締めと読者へのメッセージ

いやー、経済学って本当に奥が深いですよね!

一度間違えても、こうして理由をしっかり理解し直せば、知識はさらに強固になります。

皆さんも、間違いを恐れずに学習を進めていきましょう!

皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!

Geminiと考えたこの『魔法の水路』の物語、どう思いますか?

感想も聞かせてもらえると嬉しいです!

独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント