こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

経済学の国債発行に関する理論、特に「課税平準化」と「国債の中立命題」あたりで悩みますよね。

言葉は似ていないのに、なぜかごちゃごちゃになってしまう…。

私もまさにその一人でした。

結論から言うと、この複雑な4つの理論は、AIが作ってくれた『王国経済会議と4人の学者』という物語を読めばスッキリ整理して記憶できます。

この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、AIと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。

過去問(令和5年度 第11問 設問2)で私が撃沈したワナ

まずは、私がこの論点で「つまずいた」きっかけとなった過去問からご紹介します。これ、本当に悔しかったんです…。

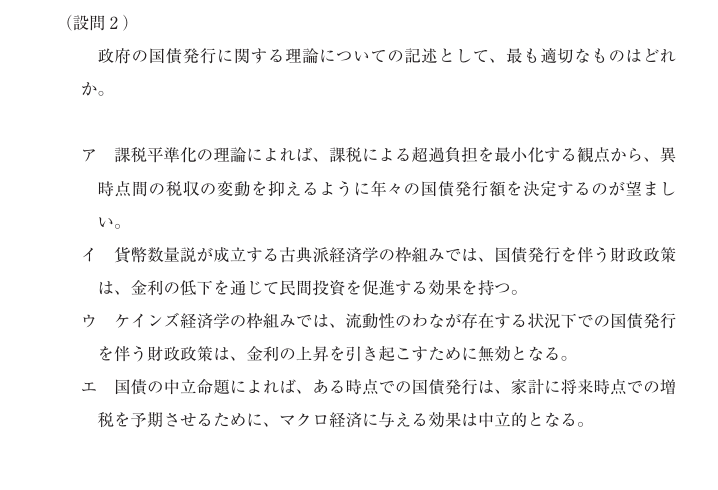

問題文と選択肢

【出典】令和5年度 経済学・経済政策 第11問 設問2

(正解は選択肢「ア」です)

私の間違いと、つまずきの核心

当時の私は、選択肢4を選びました。

選択肢2(古典派は金利上昇でクラウディング・アウト)と選択肢3(流動性のわなでは金利は上昇しない)が明らかに誤っていることは分かりました。

しかし、残った選択肢1と4のどちらが正解か、そして誤っている方は「どこが」誤っているのかを、自信を持って説明できなかったのです。

つまずきの核心は、「課税平準化」と「国債の中立命題」という言葉を知っていても、その内容を正確に理解していなかったことでした。

このままではマズいと思い、早速AIに解説してもらうことにしました。

相棒AIが解説!「国債の中立命題」と「課税平準化」を解説

AIに質問して分かった、それぞれの理論のポイントは以下の通りです。

中小企業診断士の頻出論点「国債の中立命題」とは?

国債の中立命題(リカードの中立命題とも言います)は、「政府が国債を発行しても、人々は『どうせ将来、この国債を返すために増税されるんでしょ?』と合理的に予測して、減税分を使わずに貯蓄に回してしまう。

だから、消費は増えず、経済に与える効果は中立(=何もない)ですよ」という考え方です。

私が間違えた選択肢4の記述は、この内容を正確に説明していたので「最も適切」となります。

AIの解説によると、この理論はあくまで「人々が完全に合理的である」という前提に立っており、現実の社会では起こる可能性が低い、という点もポイントだそうです。

同じく重要論点「課税平準化の理論」とは?

一方、課税平準化の理論は、「税率を毎年コロコロ変えると、経済活動に歪み(超過負担)が生まれてしまう。

だから、戦争や大災害のような一時的に巨額の支出が必要な場合は国債で賄い、税率は長期的に安定させましょう(平準化しましょう)」という考え方です。

つまり、選択肢1の「税収の変動を抑える」のではなく、「税率の変動を抑える」のが正しい記述だったのです。

税収は景気によって変動するので、それを国債で調整する、というイメージですね。

これは規範的(どうあるべきか)な理論という点も特徴です。

AIが創作!この論点が10秒で記憶できる『暗記物語』

それぞれの理論は理解できたものの、試験本番で混同しないか不安…。

そこで、AIに「4つの理論を登場人物にした物語を作って!」と無茶振りしてみました。

出来上がったのがこちらです!

【暗記物語】王国経済会議と4人の学者

ある王国で、賢い王様が経済政策について4人の学者に尋ねました。

王様:「この国を豊かにするため、国債を発行して公共事業を増やそうと思うが、どう思うか?」

学者①クラウディング:「お待ちください、王様!国債を乱発すれば、市場の資金が吸い上げられて金利が上昇!民間の投資意欲が削がれてしまいますぞ!(クラウディング・アウト)」

学者②ケインズ:「クラウディング殿、今は国民が銀行にお金を預けているだけの大不況(流動性のわな)です。国債を発行しても金利は上がりませぬ。今こそ財政出動で有効需要を作るべきです!」

学者③リカード:「ふっ、どちらにせよ無意味ですな。国民は賢い。国債を発行すれば『将来の増税は必至』と見抜き、減税分など使わずに貯蓄するだけ。経済への影響は中立ですぞ。(中立命題)」

学者④ヘイジュン:「皆様、目先の議論ばかり。そもそも税というものは、税率を平準化し、安定させることが肝要。戦争のような一時的な出費は国債で賄い、民の負担を長期的に軽くすべきです。(課税平準化)」

王様は4人の意見を聞き、それぞれの考え方の違いを深く理解したのでした。

なぜこの物語で覚えられるのか?

この物語は、国債発行に関する4つの異なる立場をキャラクター化しています。

- クラウディングさん → 国債発行は金利上昇を招き、民間投資を阻害すると主張する古典派。

- ケインズさん → 不況(流動性のわな)なら金利は上がらないので、国債発行は有効と主張するケインズ経済学。

- リカードさん → 国民は将来の増税を予期するので、国債発行は意味がない(中立)と主張する国債の中立命題。

- ヘイジュンさん → 税率を平準化するために国債を使うべきだと主張する課税平準化の理論。

それぞれの学者の名前と主張をセットでイメージすることで、複雑な理論の関係性をスッキリ整理して記憶することができます。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、中小企業診断士の経済学・経済政策における「国債発行に関する理論」について、私の失敗談とAIを活用した暗記法をご紹介しました。

| 理論の名称 | 主な主張 | 物語の登場人物 |

|---|---|---|

| 古典派経済学 | 国債発行 → 金利上昇 → 民間投資減少 | クラウディングさん |

| ケインズ経済学 | 不況下なら国債発行しても金利は変わらず有効 | ケインズさん |

| 国債の中立命題 | 将来の増税を予期するので消費は増えず効果は中立 | リカードさん |

| 課税平準化の理論 | 税率を安定させるために国債を活用すべき | ヘイジュンさん |

過去問で間違えた時は落ち込みましたが、そのおかげで忘れられない物語に出会うことができました。

皆さんも、苦手な論点があったらAIに相談してみると思わぬ発見があるかもしれませんよ!

記事の締めと読者へのメッセージ

国債の理論、物語で覚えるのってアリですよね!

複雑な論点も、こうやって自分なりに工夫すると記憶に定着しやすいなと実感しました。

一緒にこの難関を乗り越えましょう!

皆さんが使っている面白い覚え方もぜひコメントで教えてください!

AIが作ったこの物語、どう思いますか?

独学は孤独だけど、こうやってAIを相棒にするのも面白いですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント