こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の「経済学・経済政策」、特にケインズ経済学のグラフ問題って、変数が多くて混乱しますよね。

「限界消費性向が上がると、S線の傾きは…?」なんて考えているうちに、頭が真っ白に…。

何を隠そう、私もその一人。令和5年度再試験の第7問で、見事に同じ罠にハマりました。

「dの記述は正しいと思うけど、他がさっぱり…」という状況で、あえなく撃沈。

でも、この悔しい一敗があったからこそ、もう二度と間違えないための「自分だけのノート」が完成しました。

この記事を読めば、AIの解説を元に私が思考を整理したプロセスを通じて、貯蓄(S)関数と投資(I)関数の関係性をスッキリ理解し、自信を持って正解を選べるようになりますよ。

過去問:令和5年度再試験 第7問との格闘

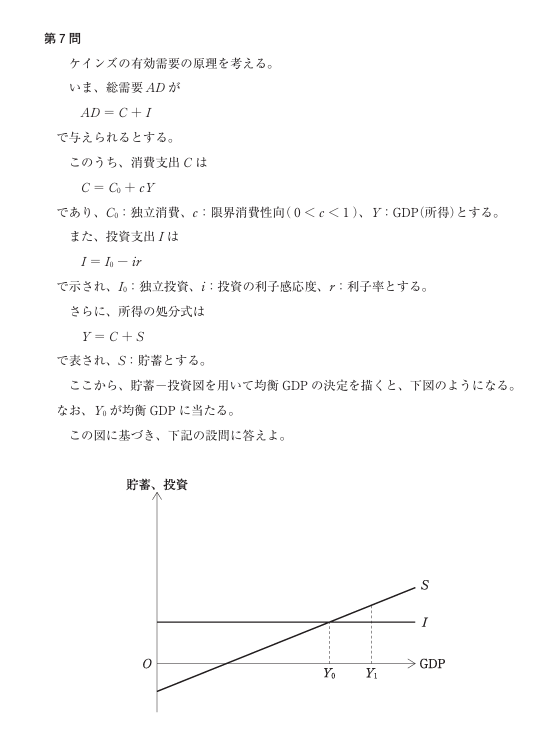

まずは、私が頭を抱えたこの問題を見てください。

【出典】令和5年度再試験 経済学・経済政策 第7問 設問2

さて、あなたはこの問題、どう考えますか?

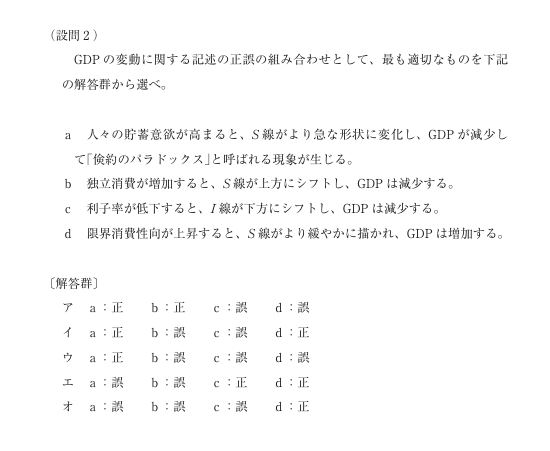

私は、「dの記述は、限界消費性向cが上がると、限界貯蓄性向(1-c)は小さくなるから、S線の傾きは緩やかになる。グラフの交点が右にずれてGDPは増加するから…正しいな」と判断できました。

しかし、a、b、cの記述に自信が持てず、「aの倹約のパラドックスも、なんとなくGDPが減少しそうだから正しいかな…?」という曖昧な根拠で、最終的に「4」を選んでしまったのです。(正解は「2」でした…)

なぜ間違えた?AI先生に自己分析を手伝ってもらった結果

この悔しい間違いを二度と繰り返さないため、私はAIに各選択肢の解説を求め、自分の思考プロセスとどこが違ったのかを徹底的に分析しました。

私のつまずきの核心は、「各経済変数の変化が、S線とI線の『何を』動かすのか」を正確に把握できていなかった点にありました。

dは正解できましたが、他の選択肢はイメージだけで解こうとしていたのです。

AIの解説から得た一番の学びは、「I線は投資(Investment)の線、S線は貯蓄(Saving)の線であり、これらを理解することがIS-LM分析の基礎になる」という、極めて基本的な視点でした。

この視点から各選択肢を改めて分解してみると、間違いの原因がハッキリと見えてきました。

- a:「貯蓄意欲が高まる」

- これは同じ所得でもより多くの割合を貯蓄に回そうとする人々の意識の変化を指しています。限界貯蓄性向が上昇する(逆に言えば限界消費性向が低下する)ことを意味しています。その為、S線が「より急な形状に変化する」という記述は正しく、結果として貯蓄が増え、消費が減るため、GDPが減少する「倹約のパラドックス」は正しいです。

- b:「独立消費(C0)が増加する」

- 貯蓄Sは

S = Y - C = -C0 + (1-c)Yと表せます。C0が増加すると、切片である-C0はマイナス方向に大きくなるため、S線は「下方にシフト」します。結果、GDPは増加します。記述とは真逆のため誤りですね。

- 貯蓄Sは

- c:「利子率(r)が低下する」

- 投資Iは

I = I0 - irです。rが低下すると、投資Iは増加します。投資IはY(GDP)に依存しない水平線なので、グラフ上では「上方にシフト」します。結果、GDPは増加します。これも記述とは逆です。

- 投資Iは

- d:「限界消費性向(c)が上昇する」

- S線の傾きは「限界貯蓄性向」である

(1-c)で表されます。cが上昇すると、(1-c)は小さくなるため、傾きは「より緩やかに」なります。傾きが緩やかになると、I線との交点は右へ移動し、GDPは増加します。これは記述通りで正しいです。

- S線の傾きは「限界貯蓄性向」である

つまり、私が曖昧にしていたのは「シフト」と「傾きの変化」の区別だったのです。

もう迷わない!私だけの覚え方全公開

今回の失敗とAIの解説を経て、私なりに編み出した「覚え方ノート」の中身を全公開します。

- まず、S線とI線の「式」を思い出す!

- グラフ問題が出たら、焦らずにまず数式を頭に描きます。

- 貯蓄S線:

S = -C0 + (1-c)Y - 投資I線:

I = I0 - ir(今回はY(所得)に依存しない水平線)

- 「切片を動かす犯人」と「傾きを変える犯人」を特定する!

- S線の切片

-C0を動かす犯人 →独立消費(C0)- C0が増えれば、切片は下がる(下方シフト)

- S線の傾き

(1-c)を変える犯人 →限界消費性向(c)- cが上がれば、傾きは緩やかになる

- I線(水平線)を上下に動かす犯人 →

独立投資(I0)や利子率(r)- rが下がれば、Iは増えるので、線は上に動く(上方シフト)

- S線の切片

- 「倹約のパラドックス」はストーリーで覚える!

- 「国民みんなが将来のために節約(貯蓄意欲UP) → モノが売れなくなる(総需要DOWN) → 企業の売上が減り、給料も減る(GDP減少)」

- このストーリーを思い出し、グラフ上では「S線の上方シフト」と結びつけます。

この3ステップで考えれば、どの変数が動いても、冷静にグラフの変化を追うことができるようになりました。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回は、令和5年度の経済学・経済政策 第7問を通じて、ケインズ経済学の基本である貯蓄(S)関数と投資(I)関数の関係を掘り下げました。

たった一問の間違いでしたが、そこから得られた学びは非常に大きかったです。

- 変数の変化が「シフト」なのか「傾きの変化」なのかを数式ベースで区別する。

- 「倹約のパラドックス」のような重要用語は、意味だけでなくグラフ上の動きとセットで理解する。

- S線とI線の理解が、その先のIS-LM分析の土台になることを意識する。

一つの論点を深く理解することが、他の論点への理解にも繋がっていく。

これこそが経済学の面白さであり、診断士学習の醍醐味だと改めて感じました。

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学のグラフ問題、本当に手強いですよね!

でも、一度理屈が分かると、パズルのように解けて楽しくなってきませんか?

今回ご紹介した私の「覚え方ノート」が、少しでもあなたの学習のヒントになれば嬉しいです。

皆さんの覚え方もぜひコメントで教えてください!

もし私の考え方に誤りがあれば、それも遠慮なくコメントで指摘や正しい考え方を教えていただけると、すごく勉強になります。

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、一緒に頑張りましょう!それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント