はじめに

こんにちわ、マンダリンです

2025年3月24日から、日本全国で新たに導入された「マイナ免許証」。

これは、マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、ICチップに運転免許情報を格納する新しい形の身分証明証です。

これにより、行政手続きの効率化や、運転免許証の管理が大幅に変わっていきます。

マイナ免許証は、更新時だけでなく、任意で切り替えることも可能であり、特に利便性の高い「ワンストップ手続き」や「オンライン講習」などが注目されています。

しかし、切り替えた後に「何をすべきか?」「どんな点に注意が必要か?」といった情報は、意外と見落とされがちです。

本記事では、マイナ免許証を取得した後に必要な手続きや、確認すべきポイント、注意点について詳しく解説します。

まだマイナ免許証に切り替えていない方は、まずこちらの記事で基本情報をご確認ください。

マイナ免許証取得後にまず確認すべきこと

ICチップの情報を確認しよう

マイナ免許証を取得すると、運転免許証の情報はマイナンバーカードのICチップに記録されます。

外見上は通常のマイナンバーカードと変わりませんが、ICチップ内に免許情報が格納されているため、正しく記録されているかを自分で確認することが重要です。

📲 確認方法

- スマートフォンアプリ(例:「マイナポータルAP」「JPKI利用者ソフト」など)で読み取り

- マイナポータルのマイページからログインし、「保有資格情報」などの項目を確認

※読み取りにはマイナンバーカード対応のNFC機能付きスマートフォンと、署名用電子証明書の暗証番号が必要です。

保有形態を再確認して、今後の運用を把握する

マイナ免許証には、以下の3つの保有形態があります。

- マイナ免許証のみ保有(免許証は返納)

- 従来の免許証とマイナ免許証の両方を保有

- 従来の免許証のみを保有(従来通り)

マイナ免許証のみを保有している場合、警察署での手続きが不要になるワンストップサービスが利用できる一方で、免許証の券面がないことで一部の場面で不便を感じる可能性もあります。

自分がどの形で保有しているのかを確認し、それに応じた今後の手続き計画を立てましょう。

2つの有効期限の確認を忘れずに

マイナ免許証では、次の2つの有効期限が別々に存在することが重要なポイントです。

- 運転免許証の有効期限

- マイナンバーカードの有効期限(カード本体は10年/電子証明書は5年)

この2つの更新時期が異なるため、両方の期限を個別に管理する必要があります。

特に、マイナンバーカードの電子証明書が失効すると、マイナ免許証の機能が一部利用できなくなる恐れがあります。

署名用電子証明書の暗証番号を控えておこう

マイナ免許証の機能(住所変更、情報確認、オンライン講習など)を利用するには、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁)の入力が求められます。

✅ 暗証番号を忘れた場合は、市区町村の窓口で再設定手続きが必要です。

そのため、マイナ免許証を取得した直後に、暗証番号を安全な場所に記録しておくことが非常に重要です。

まとめ:取得後の確認チェックリスト

- ICチップに正しい免許情報が記録されているか確認

- 自分の保有形態を再確認し、手続き方法を把握

- 運転免許とマイナンバーカードの有効期限をそれぞれ管理

- 署名用電子証明書の暗証番号を安全に保管

次の章では、更新や再交付時の手数料とその支払い方法について詳しく解説します。

更新や再交付に必要な手数料と支払い方法

マイナ免許証を取得した後も、運転免許証とマイナンバーカードの更新や再交付が必要になる場面は避けられません。

ここでは、それぞれの手続きにかかる手数料と支払い方法の詳細を解説します。

手続き別の手数料一覧

以下は、主な手続きとそれにかかる手数料の目安です。

(※2025年時点、東京都の情報をベースにしています)

| 手続き内容 | 手数料(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| マイナ免許証への変更手続き | 1,500円 ~ 2,550円(変更元の保有形態による) | 運転免許更新を伴わない変更も可能。・「運転免許証のみ保有」→変更:1,500円・「マイナ免許証のみ保有」→他の形態へ変更:2,550円・「2枚持ち」→他の形態へ変更:0円運転免許センターまたは一部警察署で手続き可。事前予約が必要な場合あり。 |

| 運転免許証の更新 (マイナ免許証保有者) | 2,100円(更新手数料のみの場合) | 実際は更新手数料(2,100円〜2,950円)+講習手数料(200円〜1,400円)の合計が必要。保有形態、講習区分、受講方法により変動。マイナ免許証のみ保有者は更新手数料が割安。優良・一般運転者はオンライン講習も可能(事前手続きが必要)。 |

| マイナンバーカードの更新 (電子証明書) | 基本的には無料 | 電子証明書は5年ごと、マイナンバーカード自体は10年(未成年は5年)で更新。市町村窓口で手続き。再交付時は別途手数料が発生する場合あり。※電子証明書更新手数料の記載なし。 |

| マイナ免許証情報の再記録 (紛失・破損等) | 1,500円 | マイナンバーカードへの免許情報再記録時に必要。マイナンバーカードの紛失・盗難時は一時停止→再交付→再記録の手順が必要。再交付手数料や手続き費用は状況により異なる。詳細は都道府県警察の公式サイトを確認。 |

💡 注意点:

- 各手続きや手数料は、都道府県によって異なる可能性があります。

手続きの前に、必ず各都道府県警察の公式サイトや窓口で最新情報をご確認ください。 - 手続きの内容によっては、一部の警察署では対応していないケースがあり、運転免許センターのみでの手続きとなる場合があります。

支払い方法について

手数料の支払い方法には、以下のパターンがあります。

現金払い

- 最も一般的な支払い方法。

- 免許試験場や警察署では、現金のみ対応の窓口もあります。

キャッシュレス(クレジットカード・電子マネー)対応

- 一部の自治体では、クレジットカードや電子マネー(交通系IC、PayPayなど)が使えるようになってきています。

- ただし、対応状況は施設によって異なるため、事前に電話などで確認しておきましょう。

オンライン講習料の支払い

- マイナ免許証を持っている人がオンライン講習を受講する場合、講習料の支払いはマイナ免許証の更新手続きのために訪問した運転免許センターの窓口などでの支払いとなります。

実際の費用例:運転免許証の更新とマイナ面協商の2枚持ちに保有形態を変更をした場合

例:東京都在住のゴールド免許保有者が、運転免許証の更新し、運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちの保有形態をした場合

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 講習区分 | 優良運転者 |

| 更新手数料 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち | 2,950円 |

| 講習手数料(会場で受講) | 500円 |

| 合計 | 3,450円 |

💡 優良運転者はマイナ免許証に変更後の次回免許更新時にオンライン講習を受講することが可能です。オンライン講習の手数料は200円となり、手間もコストも軽減されます。

オンライン講習は自宅で受講できますが、受講後も運転免許センター等に来場し、視力検査・写真撮影などの更新手続きを行う必要があります。

手数料に関するよくある質問

Q1:マイナンバーカードの更新にもお金がかかりますか?

A:基本的に、電子証明書の更新は無料です。

Q2:マイナ免許証に変更した場合、免許証の更新費用は安くなりますか?

A:はい。

マイナ免許証のみを保有する場合、更新費用が通常より安くなる傾向にあります。

特にゴールド免許保持者にとってはお得です。

まとめ:事前に確認しておくべきこと

- 自分の手続きに必要な手数料はいくらか?

- 現金のみ対応か? キャッシュレスに対応しているか?

- オンライン講習料の支払い方法は何か?

- 写真持参が必要な手続きか?

これらを確認しておくことで、手続き当日に慌てることなく、スムーズに対応することができます。

マイナポータルと連携してできること

マイナポータルでできる主な機能

マイナ免許証を取得した後、マイナポータルと連携することで以下のことが可能になります。

| 機能名 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 住所変更ワンストップ サービス等 | 住所・氏名・生年月日などに変更があった際、市区町村窓口での手続きだけで運転免許証の変更届出が不要になります。※マイナ免許証「のみ」を保有している方が対象です。 | 警察署に行く必要がなく、手続きの手間が大幅に軽減されます。 |

| 免許情報等の確認 (マイナポータル上) | マイナポータルからICチップに登録された運転免許情報(番号、有効期限、条件、写真など)を閲覧可能です。 | 自分の免許情報をいつでも確認でき、誤登録のチェックも簡単です。 |

| オンライン更新時講習の受講 | 優良運転者・一般運転者のみ、自宅等でスマホ・PCを使って講習を受けられます。 | 会場に行く必要がなく、時間の融通が利き、手数料も安くなります。 |

| お知らせ情報の受信 (マイナポータル上) | 有効期限の通知、講習完了、住所変更手続きの結果などがマイナポータルに届きます。 | 手続き忘れの防止や進行状況の把握に役立ちます。 |

| 住所地以外での運転免許証更新の迅速化・期間延長 | 優良運転者・一般運転者は、居住地以外の都道府県でも更新が可能になります。※マイナ免許証のみ保有者は即日交付も可能。 | 出張や転勤が多い人でも柔軟に更新可能。手続きがスムーズで期間にも余裕。 |

| 本籍のオンライン変更 | 戸籍電子証明書に基づき、本籍情報の変更手続きがマイナポータル上で完結します。※マイナ免許証「のみ」を保有している方が対象です。 | 本籍の変更がオンラインで完結し、役所や警察を回る必要がなくなります。 |

利用にあたっての前提条件と注意点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 連携手続き | 事前に運転免許センター等で署名用電子証明書の登録とマイナポータル連携を行う必要があります。 |

| 電子証明書の有効期限 | 発行から5回目の誕生日まで(およそ5年)。失効すると一部サービスが使えなくなるため、市区町村窓口での更新が必要です。 |

| 免許証の有効期限とは異なる | 電子証明書と運転免許証の有効期限は別管理なので、両方の期限に注意が必要です。 |

このように、マイナポータルと連携することで、マイナ免許証の活用範囲は大きく広がります。

各種手続きを簡素化・効率化するために、取得後はマイナポータルとの連携を早めに済ませておくことをおすすめします。

スマホでの連携手順

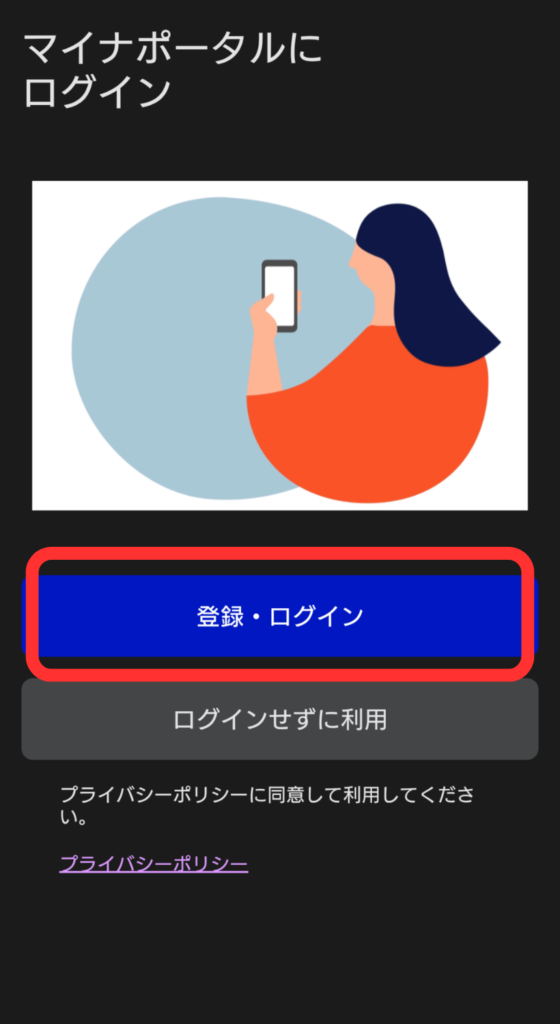

以下は、スマートフォンでマイナポータルに初回ログインし、マイナ免許証と連携させる一般的な流れです。

Step 1:マイナポータルアプリをインストールする

- App Store または Google Play で「マイナポータル」と検索してアプリをダウンロード

Step 2:ログインして利用者登録を行う

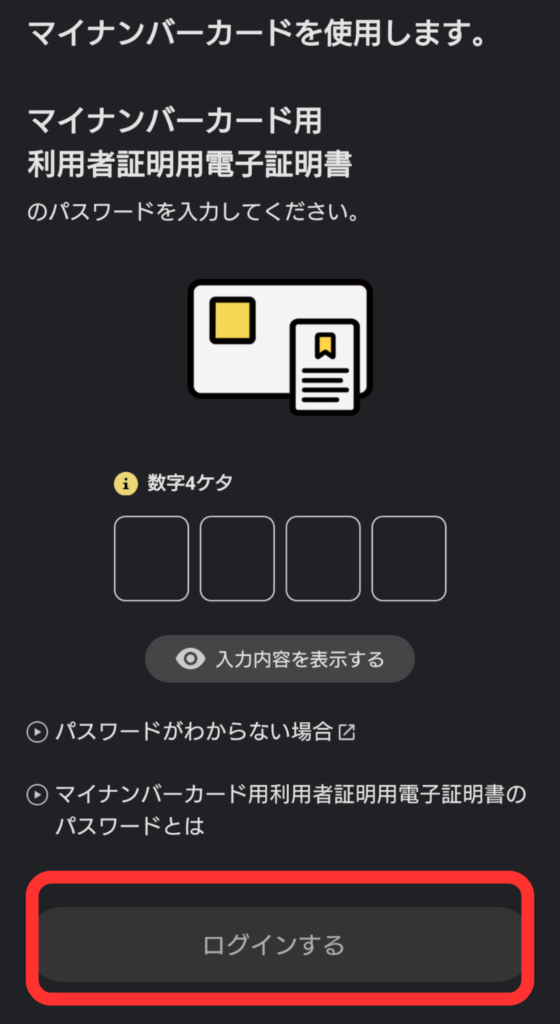

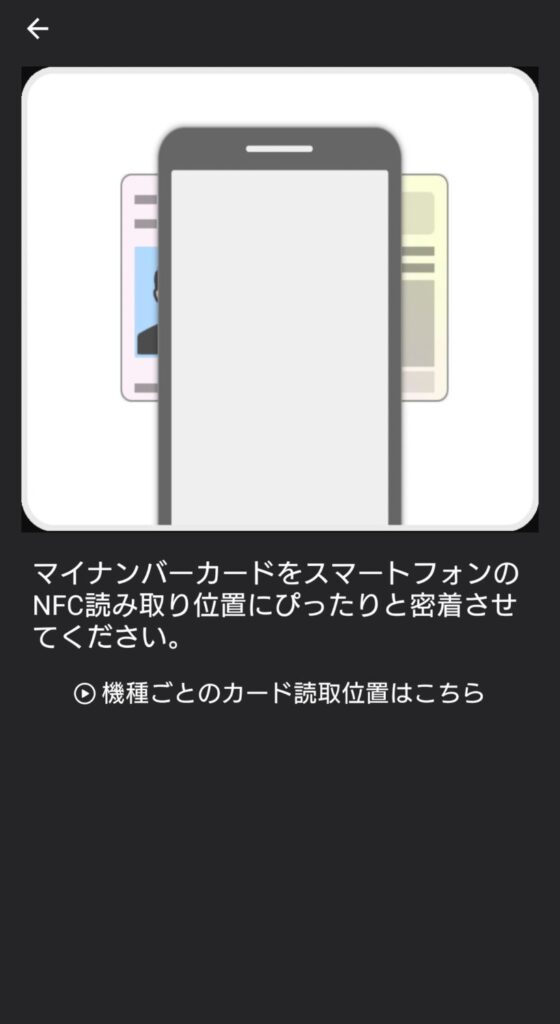

- マイナンバーカードを読み取ってログイン(NFC対応スマホが必要)

- マイナンバーカード用利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力

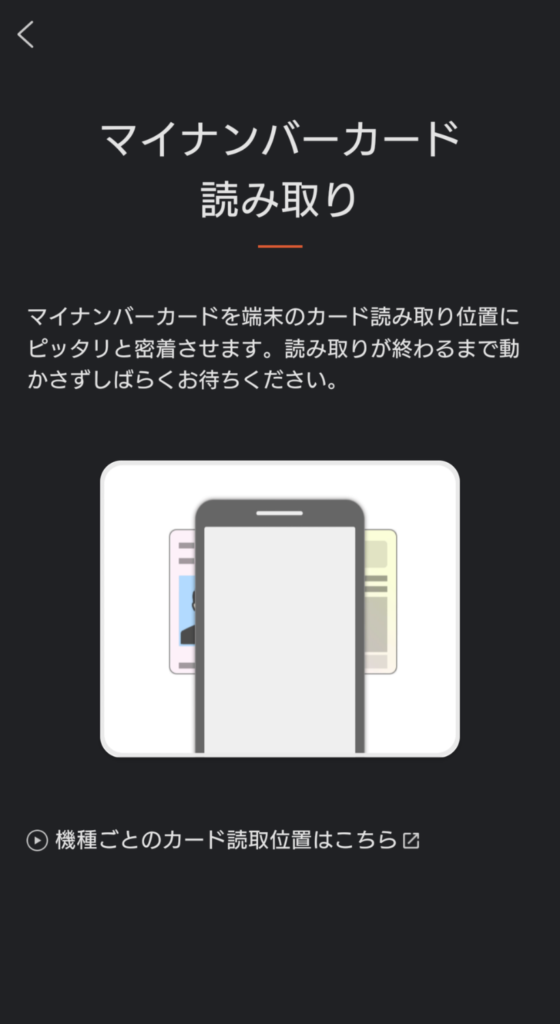

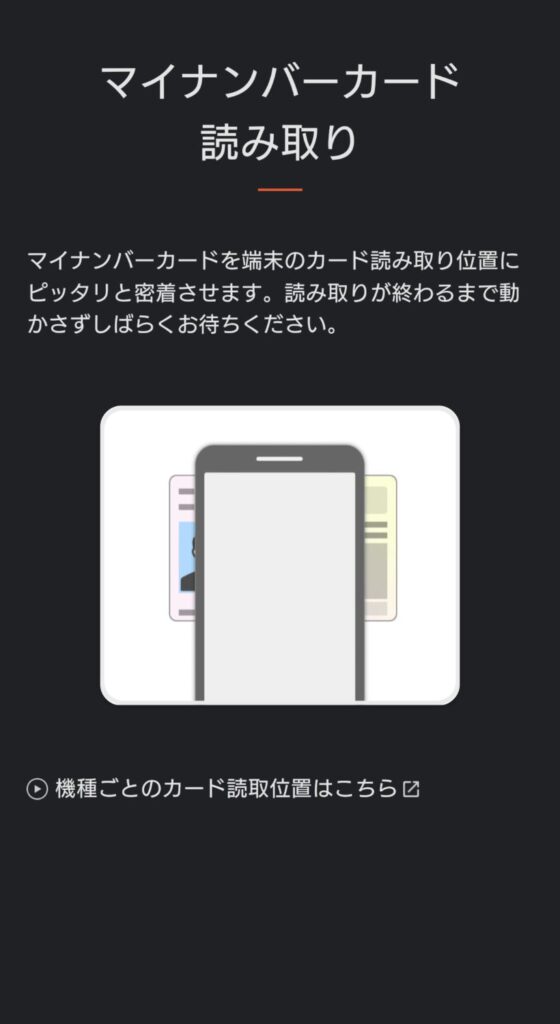

- マイナンバーカードの読み取り

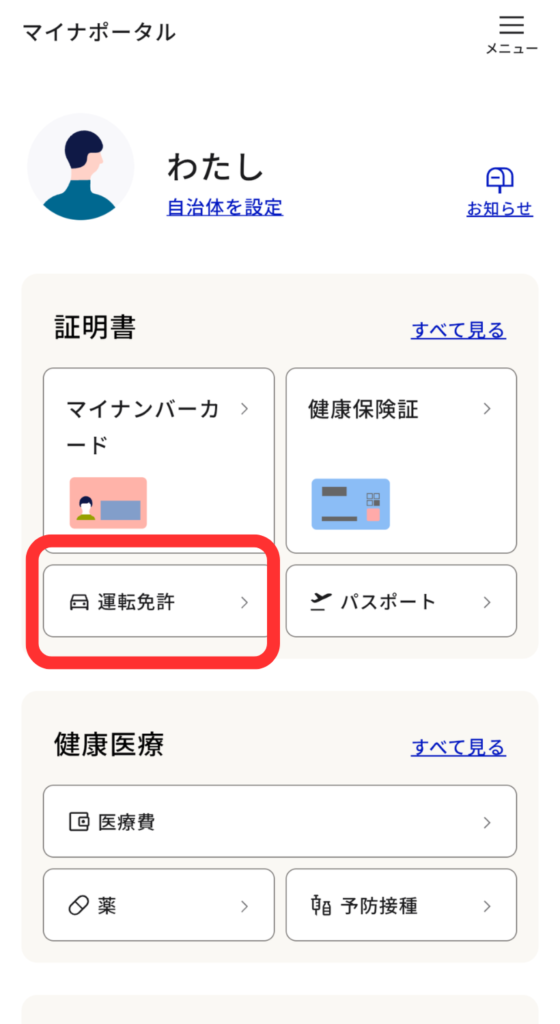

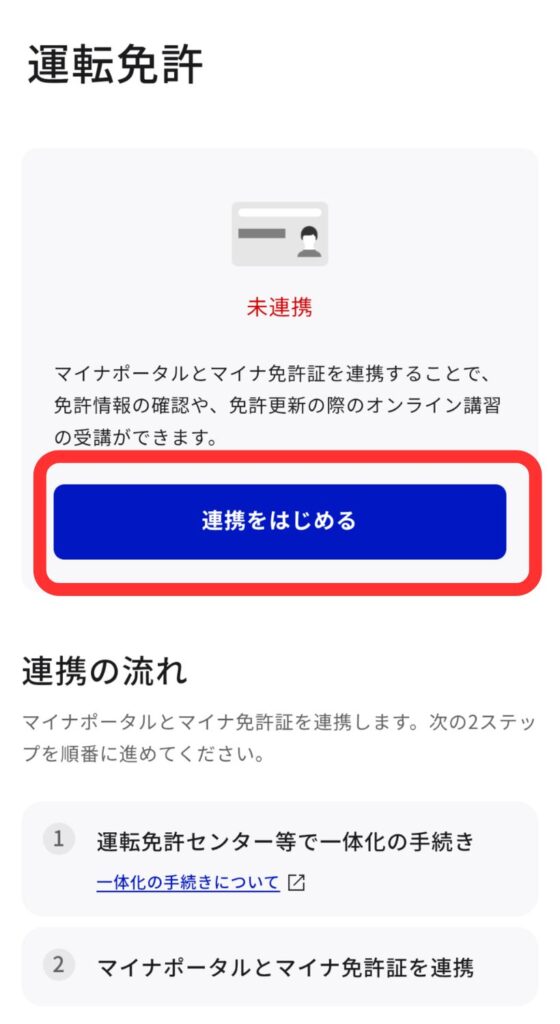

Step 3:マイナポータルメインメニューから「運転免許」から連携をはじめる

- 「マイナポータルメインメニュー」で運転免許を選択

- マイナポータルとマイナ免許証を連携はじめる

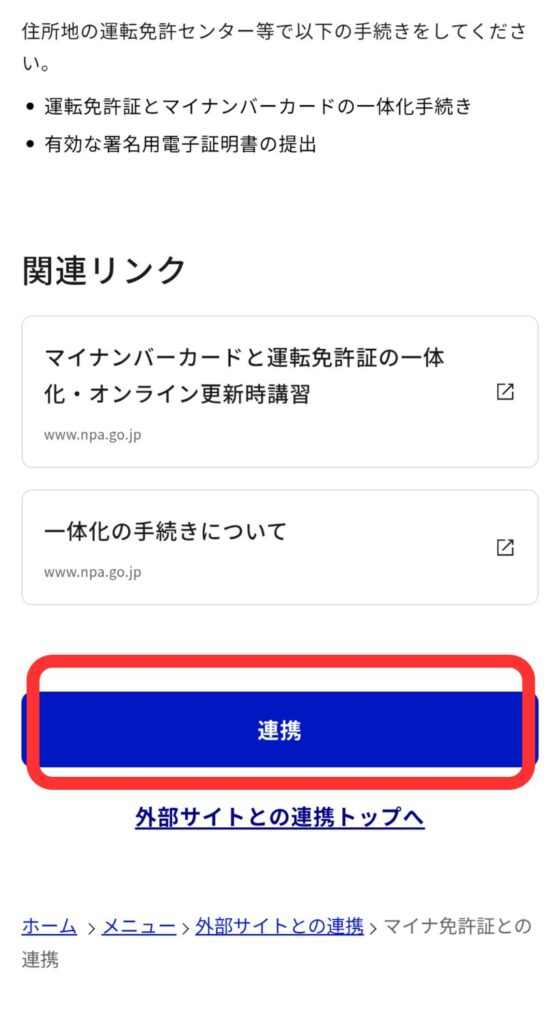

- 表示を確認して連携を進める

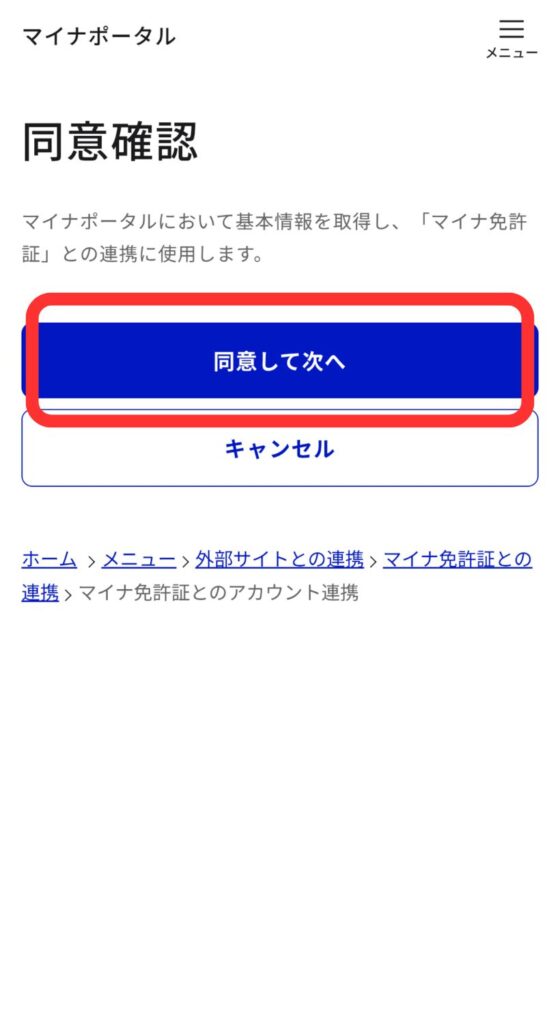

- 同意内容を確認して、同意して次へ進む

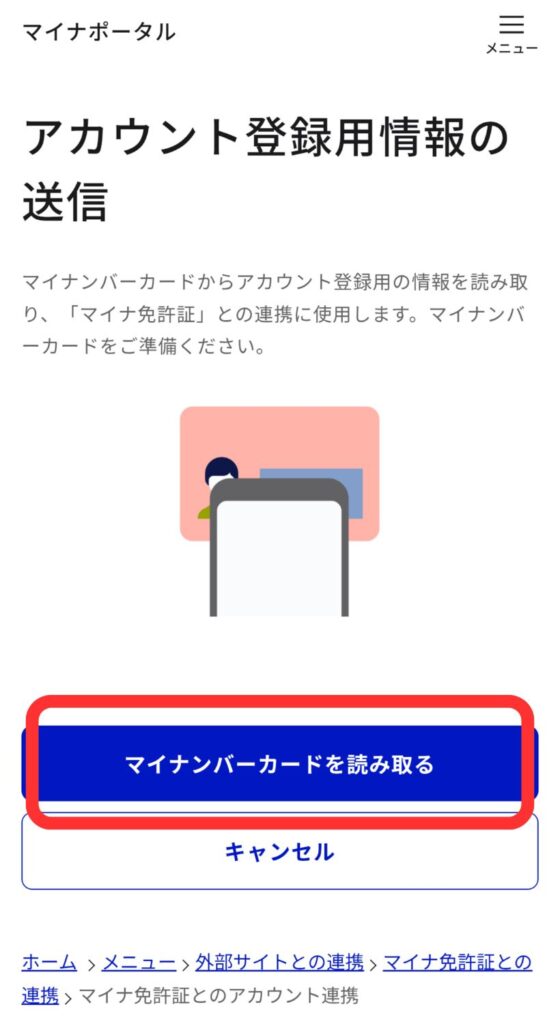

- マイナンバーカードを読み取る

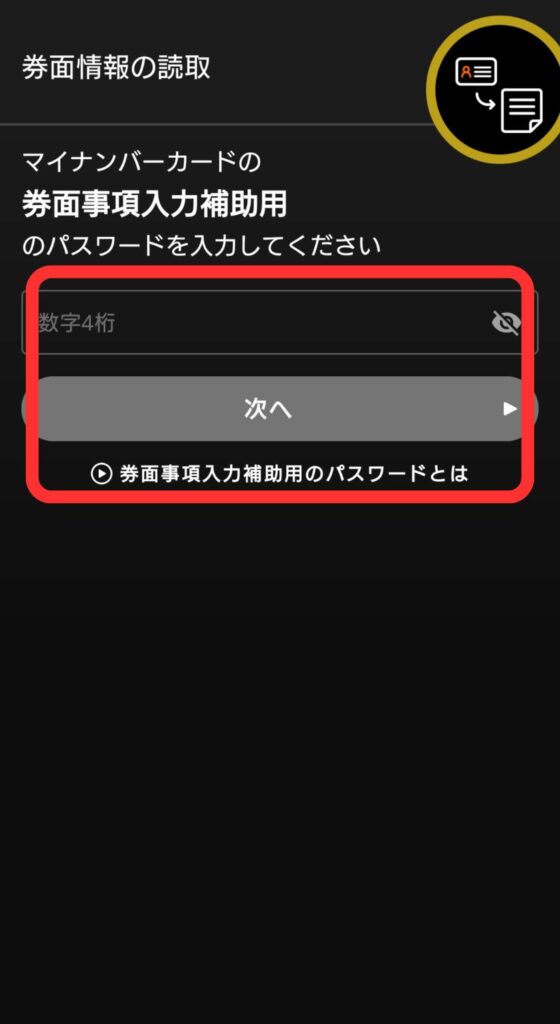

- マイナンバーカードの券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)を入力する

- マイナンバーカードを読み取る

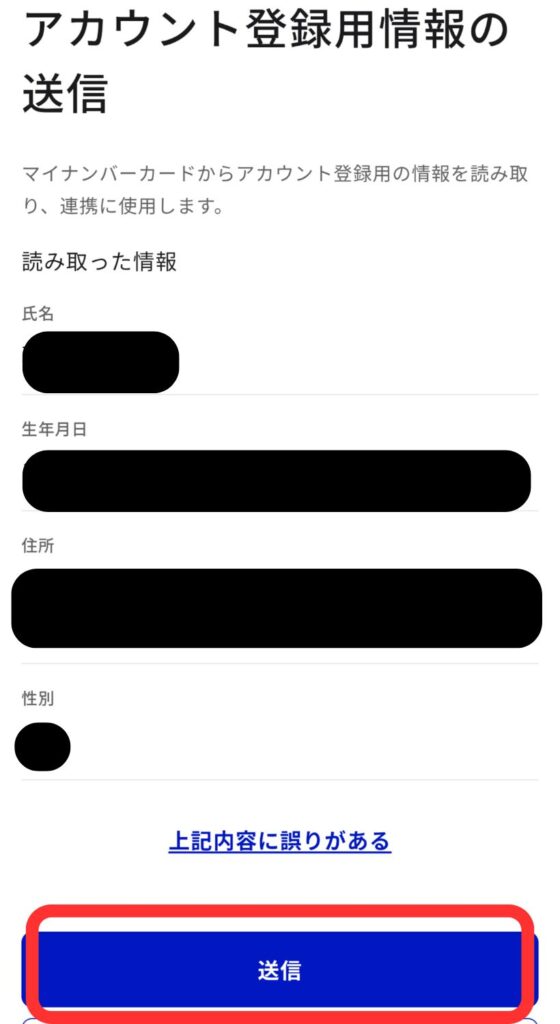

- 読み取ったアカウント登録用情報を確認して送信する

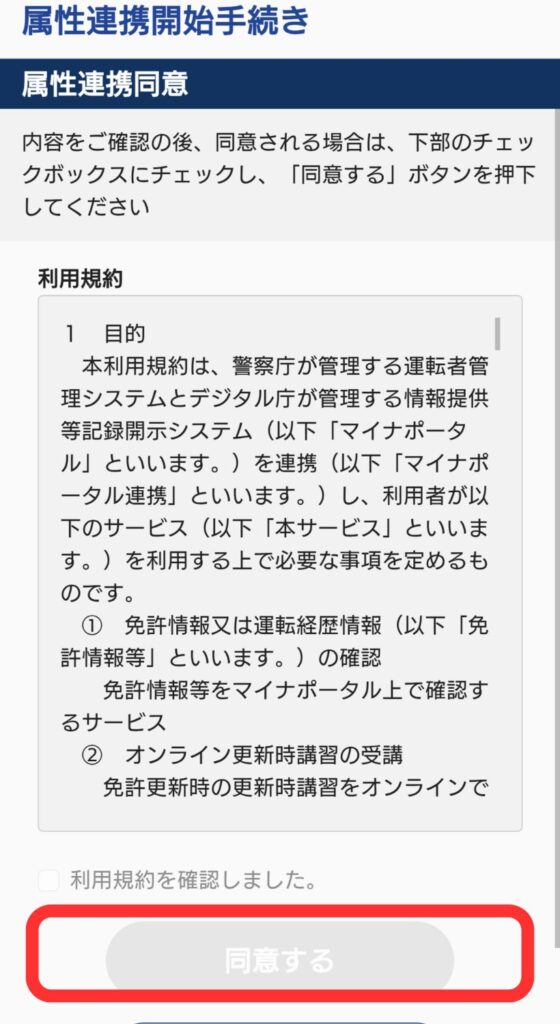

- 属性連携同意を最後まで確認して、同意を押す

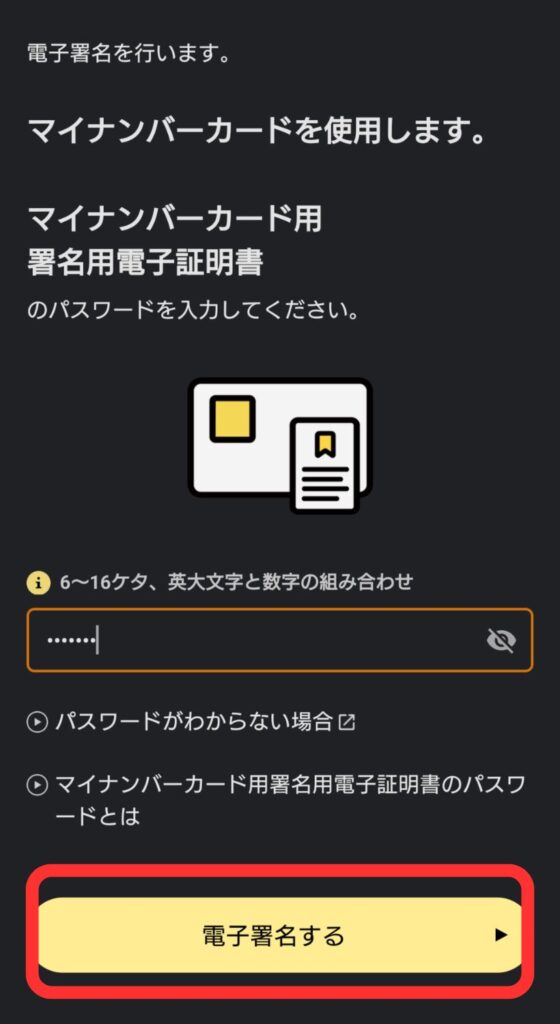

- 属性連携同意の為にマイナンバーカードを使って電子署名をする

署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁 英字数字の組み合わせ)を入力する - マイナンバーカードを読み取る

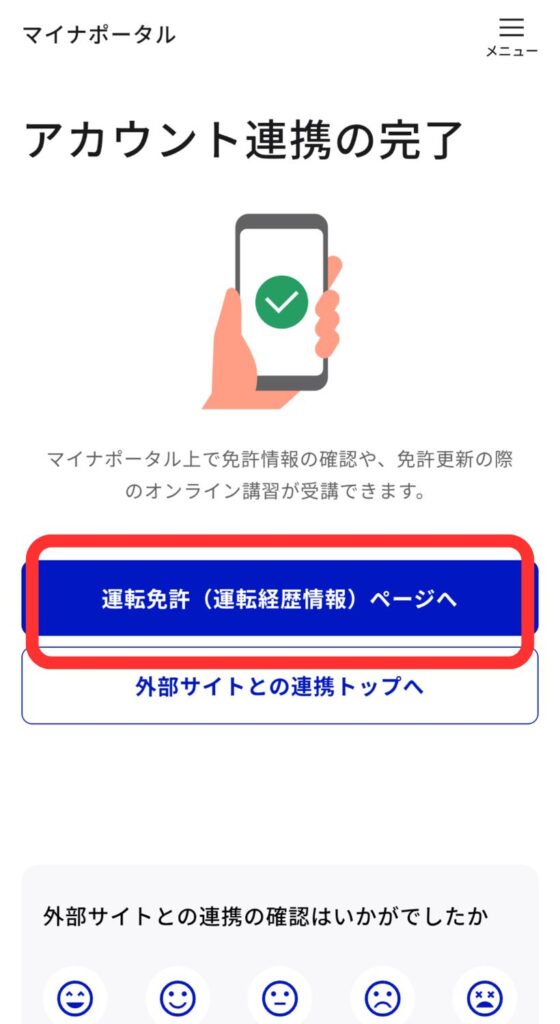

- 電子署名が完了したら外部サービスに戻る

Step 4:マイナポータルでマイナ免許証の情報を確認する

- 電子署名後、運転免許ページを確認する

- 「マイナポータル 運転免許」画面で記載のされている情報に間違いが無いか確認する

💡 ポイント

- NFC対応機種は2020年以降のスマホであればほぼ対応。

- ログインや連携には各種暗証番号が必要。

- 3回間違えるとロックされ、市役所で解除手続きが必要です。

活用シーン:こんなときに便利!

- 引っ越し直後に住所変更を自宅で完了

- 免許更新講習を移動中や夜にスマホで受講予約

- 電子証明書の期限を事前に確認して失効を回避

まとめ:マイナポータルはマイナ免許証の“もう一つの顔”

マイナ免許証の真価は、マイナポータルと連携してこそ発揮されます。

行政手続きの簡素化、利便性の向上、情報確認の手軽さは、これまでの免許証では考えられなかった次元に到達しています。

📌 スマホとアプリさえあれば、24時間いつでも免許関連の情報や手続きが可能。

これからマイナ免許証を活用するすべての人にとって、マイナポータルは必携のツールです。

トラブル防止のために押さえておくべき注意点

マイナ免許証は、行政手続きの効率化やオンライン活用など多くの利点を持つ一方で、従来の免許証とは異なる新しいトラブルリスクも抱えています。

ここでは、マイナ免許証取得後に起こり得る主なトラブルと、その予防策・対応法を詳しく解説します。

電子証明書の有効期限切れに注意

マイナ免許証を使った手続き(住所変更・オンライン講習など)には、マイナンバーカードの署名用電子証明書が必要です。

この証明書には有効期限があり、通常は発行日から5回目の誕生日までです。

📌 有効期限が切れると…

- 住所変更ワンストップサービスやオンライン更新時講習といった、マイナ免許証の各種サービスが利用できなくなる

- 更新時に市区町村窓口での再設定が必要

💡 対策:

- マイナポータルなどで有効期限を確認

- 「有効期限通知書(満了日の約3ヶ月前から届く)」が届いたタイミングで、早め更新手続き 更新手数料はかからない

暗証番号の管理ミス

マイナ免許証の機能(住所変更ワンストップサービス等やオンライン講習など)を使うためには、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁 英数字)が必要です。

📌 ありがちなトラブル例:

- 自分で設定した番号を忘れてしまった

- (一般的なシステム利用と同様に)誤入力してしまった

📌 知っておくべきこと:

- この暗証番号を5回連続で間違えるとロックがかかる

- 暗証番号を忘れたり、ロックがかかったりした場合は、お住まいの市区町村窓口で解除または再設定の手続きが必要

- 解除または再設定の手続きを行うまでは、ワンストップ化やマイナポータル連携等のサービスが利用不可

💡 対策:

- 安全な場所に番号をメモ(※紙の保管は自己責任で)

- 生年月日や電話番号など推測されやすい番号は避ける

- スマホやPCのパスワード管理アプリで安全に記録

マイナ免許証の情報が表示されない/読み取れない

マイナ免許証に切り替えたのに、スマホで免許情報が表示されない、読み取りができないというトラブルも報告されています。

📌 主な原因:

- 手続き後すぐには反映されない(反映まで時間がかかる場合あり)

- マイナポータルで連携をしていない

- ICチップの読み取り位置がズレている、またはICチップが破損している

💡 対策:

- 手続きから数日経って再度確認

- マイナポータルで連携手続きを完了させる

- ICチップが破損などの可能性がある場合は、お住いの市区町村や運転免許センター等に相談

紛失・盗難時のリスクと再発行手続き

マイナ免許証を保有している場合、マイナンバーカード自体が運転免許証の役割を果たしているため、カードの紛失・盗難は重大な問題になります。

📌 紛失時の流れとリスク:

- 紛失時は、速やかにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、24時間365日体制で一時利用停止の受付をしてもらう

- マイナ免許証を再取得するには、まず市区町村役場でマイナンバーカードの再発行申請が必要

- マイナンバーカードが再発行された後、運転免許センター等で再度免許情報の記録(一体化)

- マイナンバーカードの再発行から、運転免許センター等で一体化手続を終えるまでの間は、免許証不携帯となり、運転できなくなるリスクあり

💡 対策:

- カードの持ち歩きは必要最低限に(スマホのマイナポータル連携で確認が可能)

- 万が一に備え、保有形態を「2枚持ち(従来の免許証+マイナ免許証)」にしておくのも有効

- 紛失時は速やかにマイナンバーカードコールセンター(0120-95-0178)へ連絡

利用先での対応未整備に注意

マイナ免許証は導入初期のため、一部のレンタカー会社・銀行・店舗などでの対応が不十分な可能性があります。

📌 想定される場面:

- レンタカー利用時:「免許証の券面確認が必要」と言われる

- 本人確認書類として提示したが、「運転免許証とは認められない」と拒否される

💡 対策:

- 大手業者を使う前には、マイナ免許証での利用可否を事前確認

- 必要に応じて、従来の免許証と併用する「2枚持ち」で対応

まとめ:マイナ免許証の「落とし穴」を避ける為に

マイナ免許証は非常に便利な制度ですが、使い方を誤ると不便さやトラブルに直面することもあります。

以下のチェックリストで、事前の備えを徹底しましょう。

✅ 電子証明書の有効期限を確認

✅ 暗証番号を忘れないよう管理

✅ スマホでの読み取り確認を定期的に実施

✅ 紛失・盗難対策と再発行の流れを把握

✅ 実際の利用先での対応状況を事前確認

マイナ免許証の新しい制度を正しく活用すれば、行政手続きはぐっとスムーズになります。トラブルを未然に防ぎ、安心・安全に使いこなしましょう。

コメント