こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の経済学、「ケインズの貨幣需要理論」あたりって、いろんな理論が出てきて混乱しませんか?

特に、有効需要の原理など他のケインズ理論とごちゃ混ぜになって、正確な理解が追いつかなくなること、ありますよね。

何を隠そう、私もその一人。

先日、令和5年度の再試験問題を解いていたところ、見事にその罠にハマってしまいました。

分かっている「つもり」がいかに危険かを痛感した瞬間です。

この記事では、そんな私の失敗談と、AIに助けを求めながら自分なりに知識を整理した「克服ノート」の中身を大公開します。

この記事を読めば、私のつまずきを通じて、複雑な貨幣理論をスッキリ整理し、もう二度と間違えないためのヒントが得られますよ。

悪夢の過去問:令和5年度 再試験 第8問との格闘

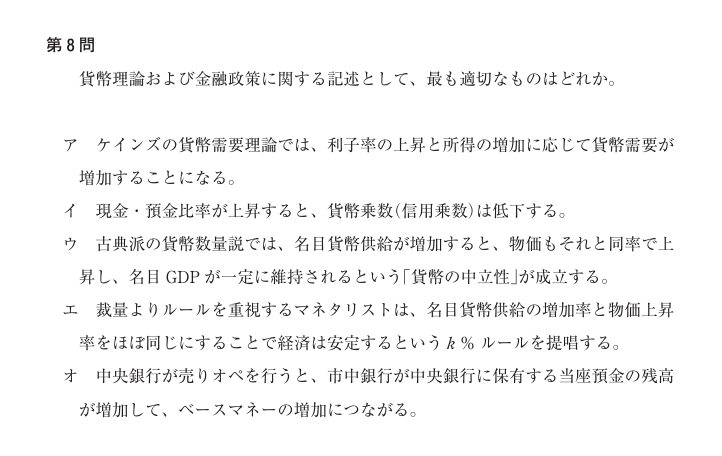

まずは、私が頭を抱えた問題をご覧ください。これ、本当にいやらしい問題ですよね…。

【出典】令和5年度 再試験 経済学・経済政策 第8問

(正解は記事の最後で!)

皆さんは、正解が分かりましたか?

私は、選択肢イとウで迷った挙句、「古典派の貨幣数量説は、名目貨幣供給量が増加すると、物価が上がるとやつだ!」と、選択肢ウに飛びついてしまいました。

結果は、もちろん不正解。自分の記憶にガッカリしました。

なぜ間違えた?Geminiに自己分析を手伝ってもらった結果

なぜ私は、正解である選択肢2をスルーし、誤りである選択肢3に飛びついてしまったのか。

悔しくて、すぐにAI(Gemini)に自己分析を手伝ってもらった結果、私のつまずきの核心は、たった一つ、非常にピンポイントな知識の穴にあることが分かりました。

それは、「古典派の貨幣数量説」の結論を、細部まで正確に理解していなかったことです。

「名目貨幣供給量が増えると、物価もそれと同率で上昇する」

ここまでは、私も記憶がありました。

だからこそ、「この選択肢は合っているはずだ!」と自信を持って選んでしまったのです。

しかし、その後の「名目GDPが一定に維持される」という部分が明確な誤りであることを見抜けませんでした。

正しくは、物価が上昇するのですから、名目GDPは増加しますよね。この一点を「なんとなく」で済ませて、正確に暗記できていなかったことが、今回の直接の敗因でした。

ちなみに、選択肢4のマネタリストのK%ルールについては、そもそも知識がなかったので「よく分からないから、これは違うだろう」と早々に検討の対象から外していました。

なので、これが直接の間違いの原因ではなかったのですが、今回の問題を通じて「自分はこの論点も全く分かっていないんだな」という新たな課題に気づかされる、良いきっかけにはなりました。

AIとの対話を通じて得た「一番の学び」は、「経済学の各理論は、それぞれ異なる前提や状況を説明している全く別のツールである」ということでした。

私はこれまで、これらの理論をごちゃ混ぜの知識として一つの引き出しに入れていたのです。

そりゃ、いざという時に正しく取り出せるわけがありませんよね。

もう迷わない!私だけの「克服ノート」全公開

このままではいけない。

そう思い、AIの解説を元に、各理論の要点を比較・整理する形で、自分だけの「克服ノート」を作成しました。

私が実際にまとめたノートの中身を、思考プロセスと共にご紹介します。

【わたしの克服ノート:ごちゃ混ぜ貨幣理論の交通整理】

| 理論・概念 | ひとことで言うと? | ポイント(ここを間違えるな!) |

|---|---|---|

| 1. ケインズの貨幣需要理論 | 「利子率」と「所得」が貨幣の需要量を決めるよ! | ・利子率が上昇 → 債券がお得! → 貨幣需要は減少 ・所得が増加 → 取引が増える! → 貨幣需要は増加 (→選択肢1は「利子率の上昇で増加」とあるから×) |

| 2. 貨幣乗数 | みんなが銀行に預けるほど、世の中のお金は増えるよ! | ・現金・預金比率が上昇 → みんな現金で持つ → 銀行の貸出原資が減る → 貨幣乗数は低下 (→選択肢2は正しい!) |

| 3. 古典派の貨幣数量説 | お金の量を増やしても、実体経済(生産量)は変わらないよ! | ・名目貨幣供給が増えると、物価が同率で上昇する。 ・結果、実質GDPは一定だが、名目GDPは上昇する! (→選択肢3は「名目GDPが一定」だから× 私が引っかかった罠!) |

| 4. マネタリストのK%ルール | 裁量はやめて、ルールでいこうぜ! | ・名目貨幣供給の増加率を「予想実質経済成長率」などに合わせて安定的に維持すべき、というルール。 (→選択肢4は「物価上昇率とほぼ同じに」とあるから×) |

| 5. 公開市場操作(売りオペ) | 日銀が市場からお金を吸い上げる操作だよ! | ・売りオペ → 日銀が国債などを売る → 代金を受け取る → 市中銀行の当座預金は減少 → ベースマネーは減少 (→選択肢5は「増加」とあるから×) |

(というわけで、この問題の正解は選択肢2でした!)

このノートのポイントは、各理論の結論だけを覚えるのではなく、「何がどうなると、結果どうなるのか」という因果関係をセットで書いたことです。

特に、自分が間違えた選択肢3の「名目GDP」と「実質GDP」の違いは、二度と間違えないように赤字で強調しました。

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回の過去問演習での失敗は、本当に悔しいものでした。

しかし、そのおかげで、曖昧に覚えていた知識の穴に気づき、それを埋めることができました。

今日の学びをまとめると、

- 言葉の定義を曖昧に覚えるのが一番危ない。

- 各理論は、バラバラに覚えるのではなく、対比させて覚えることで記憶に定着しやすくなる。

- 間違えた問題こそ、最高の教材。なぜ間違えたのかを徹底的に分析することが合格への近道。

ということです。

皆さんも、もし苦手な論点があったら、ぜひ一度、自分だけの「克服ノート」を作ってみてください。

思考が整理されて、驚くほどスッキリしますよ。

記事の締めと読者へのメッセージ

経済学、本当に範囲が広くて心が折れそうになりますよね!でも、こうやって一つ一つの論点を確実に潰していくことで、着実に力はついていくはずです。一緒に頑張りましょう!

皆さんが実践している経済学の覚え方も、ぜひコメントで教えてください!また、この記事で解説した私の考え方に誤りがあれば、ぜひコメントで指摘や正しい考え方を教えていただけると大変嬉しいです。

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

当ブログの記事は、筆者の経験と理解に基づき、AI(Google Gemini)を文章作成の補助ツールとして活用し、作成しています。

コメント