こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の経済学、「費用曲線」のグラフ問題で悩みますよね。

TCだのACだのMCだの、おまけにTRまで出てきて、どれが何の線で、傾きが何を表すのか…混乱しませんか?

何を隠そう、私もこの過去問で、見事に同じ罠にハマりました。

「平均費用が最小ってことは、損益分岐点のことだよね?」と安易に考えてしまい、不正解。

なぜ間違えたのか、それぞれの費用の定義さえ正確に理解できていませんでした。

この記事を読めば、そんな私の失敗談を通じて、総費用・平均費用・限界費用という3つの費用の関係性を、グラフ上で一発で見抜く方法が分かります。

もう二度と費用曲線で迷わない、私なりの覚え方を共有しますね!

過去問:令和4年度 第15問 設問1との格闘

まず、私がつまずいた問題をご覧ください。これ、見たことある方も多いのではないでしょうか。

【出典】: 令和4年度 経済学・経済政策 第15問 設問1

【問題文】

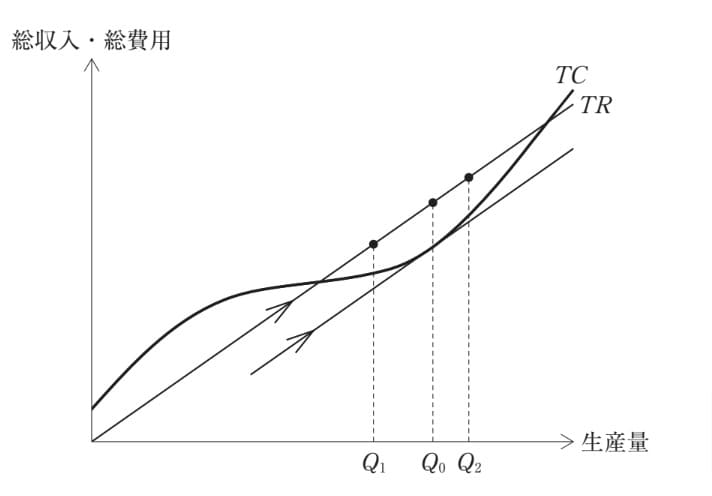

利潤最大化を達成するための最適生産について考えるためには、総収入と総費用の関係を見ることが重要である。下図には、総収入曲線TRと総費用曲線TCが描かれている。

この図に基づいて、下記の設問に答えよ。【設問1】

費用関数に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。a 総費用曲線TCの縦軸の切片は、固定費用に等しい。

b 平均費用が最小値を迎えるところでは、限界費用と平均費用が一致する。

c 生産量の増加に比例して、平均費用も増加していく。【解答群】

1: a:正 b:正 c:正

2: a:正 b:正 c:誤

3: a:正 b:誤 c:誤

4: a:誤 b:正 c:正

5: a:誤 b:誤 c:正

ちなみに私の最初の解答は「4」でした。

理由ですか?「bの記述は損益分岐点の説明だから正しいはず。でも、aとcは自信がない…」という、なんとも情けない思考プロセスでした。皆さんは、迷わず正解を選べましたか?

なぜ間違えた?AI先生に自己分析を手伝ってもらった結果

このままではいけないと思い、AIに「この問題の考え方を、根本から教えて!」と質問してみました。

その結果、私には根本的な知識が3つも抜け落ちていたことが判明したんです。

- つまずきの核心①:総費用曲線(TC)の縦軸の切片(グラフのスタート地点)が何を表すか知らなかった。

- つまずきの核心②:平均費用(AC)を、グラフ上でどうやって見つけるか知らなかった。

- つまずきの核心③:限界費用(MC)も、グラフ上でどうやって見つけるか知らなかった。

まさに基礎の崩壊です…。

AIの解説から得た「一番の学び」は、この3つの費用は、グラフの「点」や「傾き」で全て理解できるということでした。

- 学び①:TCの切片 = 固定費用(FC)

総費用(TC)は、生産しなくてもかかる固定費用(FC)と、生産量に応じて増える変動費用(VC)の合計です。つまり、生産量ゼロの点である「縦軸の切片」は、そのまま「固定費用」を表します。

→ これが分かれば、選択肢aは「正」だと分かります。 - 学び②:平均費用(AC) = 原点とTC上の点を結んだ直線の「傾き」

平均費用は「総費用 ÷ 生産量」です。これをグラフで表すと「原点(0,0)とTC上の任意の点を結んだ直線の傾き」になります。この傾きが最も小さくなる(線が最も寝る)点が、平均費用が最小になる点です。

→ グラフを見ると、この傾きは最初急ですが、だんだん緩やかになり、ある点を境にまた急になっています。つまり、選択肢c(生産量に比例して増加していく)は「誤」です。 - 学び③:限界費用(MC) = TC曲線上の各点における「接線の傾き」

限界費用は「生産量を1単位増やしたときに追加でかかる費用」です。これはグラフ上では「TC曲線の接線の傾き」で表されます。

→ そしてここが最重要ポイント!平均費用が最小になる点では、なんと「原点から引いた線」と「接線」がピッタリ重なります。つまり、2つの傾きが等しくなるので、「平均費用=限界費用」となります。

→ これで、選択肢bも「正」だと分かりました。

結果、【a:正、b:正、c:誤】となり、正解は選択肢「2」だったのです。

私の「損益分岐点」という勘違い、本当にお恥ずかしい…。

もう迷わない!私だけの覚え方全公開

AIに教えてもらった内容を、自分なりに忘れにくくするために、オリジナルの覚え方を作ってみました。

- 覚え方①:TCの切片は「工場の家賃」!

生産量がゼロでも絶対にかかるお金、それが固定費。工場の家賃をイメージすれば、「グラフの出発点=固定費」とすぐに結びつきます。 - 覚え方②:平均費用(AC)は「原点からのコスパ線」

原点からTC曲線に向かって線を引いてみてください。この線の傾きが緩やかなほど、1個あたりの生産コスト(平均費用)が低い、つまり「コスパが良い」状態です。このコスパが最強になる点(傾きが最小の点)で、AC=MCになるとセットで覚えましょう。 - 覚え方③:限界費用(MC)は「その場の勢い」

接線の傾きなので、その瞬間瞬間の費用の増え方を表します。坂道の傾斜のように、「今は勢いよく費用が増えてるな」「今は緩やかだな」というイメージを持つと分かりやすいです。

ちなみに、私が疑問に思った「TRと平行に下にひかれている線はなにか」ですが、これは利潤が最大になる点を見つけるための補助線です。

この線がTC曲線に接する点(図のQ0)は、TCの接線の傾き(=限界費用MC)と、TRの傾き(=価格・限界収入MR)が等しくなる点です。

これが、経済学で超重要な「MR=MC」という利潤最大化条件なんですね。

この線の意味も分かると、一気に理解が深まりますよ!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回の過去問演習を通じて、費用曲線の見方がハッキリしました。

今日の学びをまとめます。

- 総費用(TC):グラフの切片は固定費。

- 平均費用(AC):原点からの直線の傾き。傾きが最小の点でAC=MCとなる。

- 限界費用(MC):TCの接線の傾き。

- 利潤最大化:TRとTCの線の間隔が最も広いところ。グラフで言うと、TRと平行な線を引いてTCと接する点(MR=MC)。

言葉の定義だけでなく、グラフ上の「どこ」が「何」を表すのかをセットで覚えるのが、克服の最短ルートだと感じました。

記事の締めと読者へのメッセージ

費用曲線の論点、やっぱりややこしいですよね!

でも、こうやって一つずつ図と定義を紐づけていくと、スッキリ整理できる気がします。

一緒に頑張りましょう!

皆さんはこの論点、どうやって覚えていますか?

もっと良い覚え方があったら、ぜひコメントで教えてください!

また、もし私の考え方に誤りがあれば、コメントで指摘や正しい考え方を教えていただけると、ものすごく助かります。

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

コメント