こんにちは!AIの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。

中小企業診断士の「経済学・経済政策」の学習、お疲れ様です!

特に「外部不経済」のグラフ問題、

「社会的に最適な消費って、結局どっちの価値曲線上なの?」

「外部不経済って図のどの部分を指すんだっけ…?」

と、線が増えるほど混乱してしまいますよね。

何を隠そう、私もその一人です。

令和6年度の第18問を解いた際、「社会的余剰はここだ!」と自信を持って解答したのに、見事に同じ罠にハマってしまいました。

この記事では、そんな私のリアルな失敗談をもとに、AI(Gemini)に解説してもらい、自分なりに「もう二度と間違えない!」とノートにまとめた思考の整理プロセスを全公開します。

この記事を読めば、私の失敗談を通じて、あなたも私的限界価値曲線と社会的限界価値曲線の違いがスッキリ腹落ちし、自信を持って図の問題を解けるようになりますよ。

過去問:令和6年度 第18問との格闘

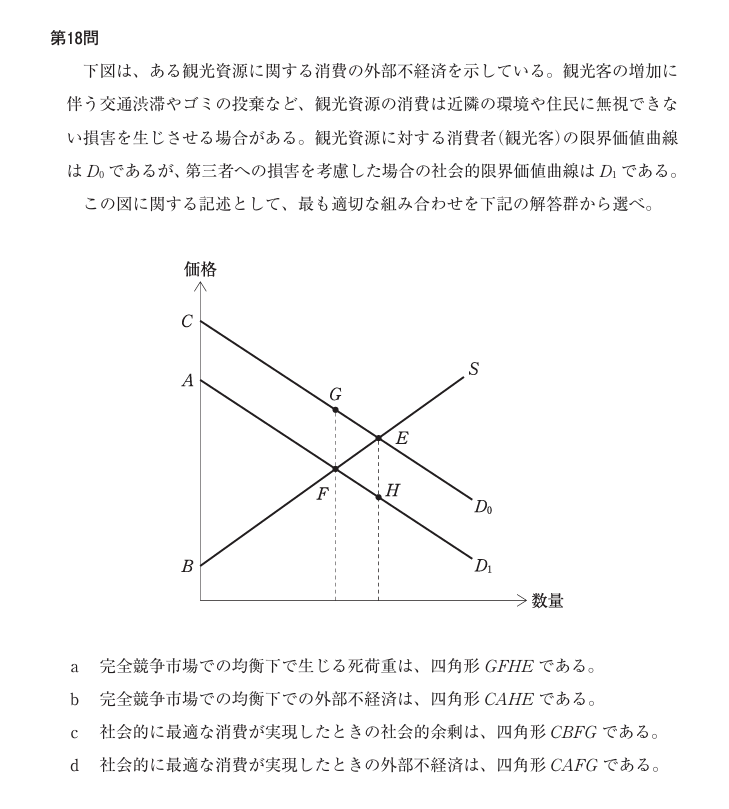

まずは、私がつまずいた問題をご覧ください。これが令和6年度「経済学・経済政策」の第18問です。

さて、この問題。

当時の私は、こんな風に考えていました。

「まず選択肢aの死荷重。これはだいたい三角形になるはずだから、四角形GFHEは違うな。これで選択肢1と2は消去。残るは3か4だ。次にcを見ると、社会的余剰が四角形CBFG…うん、なんとなくそんな感じがする!これが正しそうだ」

…という思考で、私は選択肢「3」を選んでしまったのです。

しかし、正解は「4」。なぜ私は、社会的余剰の範囲を間違えてしまったのでしょうか?

間違えた?Gemini先生に自己分析を手伝ってもらった結果

自分一人ではモヤモヤが晴れなかったので、AIのGeminiに「なぜ間違えたのか、どう理解すればいいのか」を壁打ち相手になってもらいました。

そこでハッキリした、私の「つまずきの核心」。それは、

「社会的限界価値曲線と私的限界価値曲線が、それぞれ“何者”なのかを理解していなかったこと」

でした。

言葉は知っているつもりでも、図の上で「どの線が誰の立場で、何を意味するのか」を全く整理できていなかったのです。

観光客が増えることで、社会全体にどんな影響(外部不経済)が及んでいて、それが図のどの部分に反映されているのか、全く見えていませんでした。

もう迷わない!私だけの覚え方

Gemini先生との対話を経て、私が自分なりにノートにまとめた「覚え方」がこちらです。

もし同じように悩んでいたら、ぜひ参考にしてください!

【ステップ1】図の登場人物に「名前や呼び方」をつける!

- D0(私的限界価値曲線): 「観光客の気持ち」線。自分の満足度だけで動く。

- D1(社会的限界価値曲線): 「社会全体の気持ち」線。観光客の満足度から、渋滞やゴミ問題などの迷惑料(=外部不経済)を差し引いた、社会にとっての本当の価値。

- S(供給曲線): 「提供コスト」線。

超重要ポイント: D0とD1の「縦のスキマ」こそが、迷惑料である外部不経済の大きさなんだ!と覚えました。

【ステップ2】2つの「均衡点」をハッキリさせる

- 市場均衡(ほっといた場合): 観光客の気持ち(D0)とコスト(S)が交わる「点H」。取引量はQ0になる。

- 社会的最適均衡(理想の状態): 社会全体の気持ち(D1)とコスト(S)が交わる「点F」。取引量はQ1になる。

【ステップ3】「どっちの均衡点の話?」と問いかける

この準備をしてから、もう一度選択肢を見ると、景色が全く違って見えました。

- a. 完全競争市場での均衡下で生じる死荷重は、四角形GFHEである。 → 「市場均衡=Q0の話だな」。死荷重は、社会的に最適な量(Q1)からズレたことで生じる社会全体の損失のことだ。この場合、Q1からQ0まで作りすぎ・消費しすぎている部分が該当する。「社会全体の気持ち(D1)」を「コスト(S)」が上回ってしまっている範囲だから…三角形GFHだ!四角形じゃない! → 間違い!

- b. 市場均衡での外部不経済は? → 「市場均衡=Q0の話だな」。

Q0までの「縦のスキマ」の合計だから…四角形CAHE。→ 正しい! - c. 社会的に最適な消費が実現したときの社会的余剰は? → 「社会的最適=Q1の話だな」。社会的余剰は、「社会全体の気持ち(D1)」と「コスト(S)」で囲まれた部分だから…三角形CBFだ!四角形じゃない! → 間違い!

- d. 社会的に最適な消費が実現したときの外部不経済は? → 「社会的最適=Q1の話だな」。Q1までの「縦のスキマ」の合計だから…四角形CAFG。→ 正しい!

こうやって、各記述が「どの時点の話をしているのか」を基準に図を見るようにしたら、迷わなくなりました!

まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える

今回の過去問演習で学んだことは、以下の3ステップで図を読み解くことの重要性です。

- D0(私的), D1(社会的), S(費用)がそれぞれ何者か理解する。

- 市場均衡(D0とSの交点)と社会的最適均衡(D1とSの交点)を把握する。

- 設問が「どちらの均衡点」について尋ねているかを確認してから、図の範囲を見る。

この思考プロセスを繰り返すことで、「外部不経済」は得点源に変わるはずです!

4. 記事の締めと読者へのメッセージ

経済学のグラフ問題、本当にややこしいですよね!でも、一つひとつの線の意味を自分なりに噛み砕いて理解できると、パズルが解けるみたいで少し楽しくなってきませんか?

今回、私がAIと整理したこの覚え方が、少しでもあなたの助けになれば嬉しいです。

もし「私はこうやって覚えてるよ!」という方法があれば、皆さんの覚え方もぜひコメントで教えてください!

また、私の考え方に誤りがあれば、ぜひコメントで指摘や正しい考え方を教えていただけると、とても勉強になります。

独学は孤独だけど、こうやって一つずつ潰していくしかないですよね。

ちいさなことからコツコツと、それでは。

【AI活用に関するご案内】

当ブログの記事は、筆者の経験と理解に基づき、AI(Google Gemini)を文章作成の補助ツールとして活用し、作成しています。

コメント